Translate

jueves, 28 de febrero de 2013

Hit By A Bus (Arrollado por un autobús) - The Supercut

Si alguna vez has soñado con ser arrollado por un autobús que no toca la bocina ni frena antes de embestirte...

Quincy Jones - A sangre fría

Dos composiciones que reflejan el desencuentro del caos y la armonía, del abismo en el que se precipitan Perry y Dick, ese mundo espectral, cautivo de turbulencias, que habitan, y ese otro mundo, pacífico, de rutinas y rituales, el de la familia Cantrell, ese mundo al que no han podido acceder, porque se les ha negado o no han sabido, que nunca podrán habitar, y que destruyen.

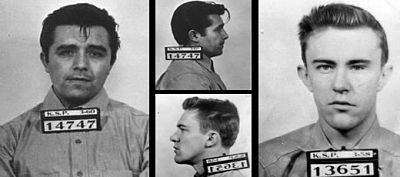

Paul Stewart, siniestro, cínico y lúcido

Paul Stewart realizó su primera aparición en pantalla como el cínico mayordomo de Kane, en 'Ciudadano Kane' (1941), de Orson Welles, que le había dado su primer trabajo en la radio en 1934. Stewart formó parte del Mercury theatre, y participó en la célebre emisión de 'La guerra de los mundos'. Esa mirada afilada, como un estilete, y esa áspera voz, le marcaron para interpretar villanos, como el que persigue al niño protagonista en 'La ventana' (1949), de Ted Tezlaff, o tipos duros, desabridos como el pedernal, como lo es su sentenciosa lucidez, como el periodista (trasunto del propio Brooks) en 'A sangre fría' (1967), o la templada mordacidad, como preparador, frente a la arrogancia del boxeador que encarna Kirk Douglas en 'El ídolo de barro' (1950). Participó en 'Senda prohibida' (1941), de Mervyn LeRoy, Mr Lucky' (1943), de H.C Potter, 'Almas en la hoguera' (1949), de Henry King, 'Cautivos del mal' (1952), de Vincente Minelli, 'Deadline USA' (1952), de Richard Brooks, 'El beso mortal' (1955), de Robert Aldrich, 'Ángeles sin paraiso' (1963) y 'Noche de estreno' (1977), ambas de John Cassavettes, o 'S.0.B (1981), de Blake Edwards.

Paul Stewart realizó su primera aparición en pantalla como el cínico mayordomo de Kane, en 'Ciudadano Kane' (1941), de Orson Welles, que le había dado su primer trabajo en la radio en 1934. Stewart formó parte del Mercury theatre, y participó en la célebre emisión de 'La guerra de los mundos'. Esa mirada afilada, como un estilete, y esa áspera voz, le marcaron para interpretar villanos, como el que persigue al niño protagonista en 'La ventana' (1949), de Ted Tezlaff, o tipos duros, desabridos como el pedernal, como lo es su sentenciosa lucidez, como el periodista (trasunto del propio Brooks) en 'A sangre fría' (1967), o la templada mordacidad, como preparador, frente a la arrogancia del boxeador que encarna Kirk Douglas en 'El ídolo de barro' (1950). Participó en 'Senda prohibida' (1941), de Mervyn LeRoy, Mr Lucky' (1943), de H.C Potter, 'Almas en la hoguera' (1949), de Henry King, 'Cautivos del mal' (1952), de Vincente Minelli, 'Deadline USA' (1952), de Richard Brooks, 'El beso mortal' (1955), de Robert Aldrich, 'Ángeles sin paraiso' (1963) y 'Noche de estreno' (1977), ambas de John Cassavettes, o 'S.0.B (1981), de Blake Edwards.

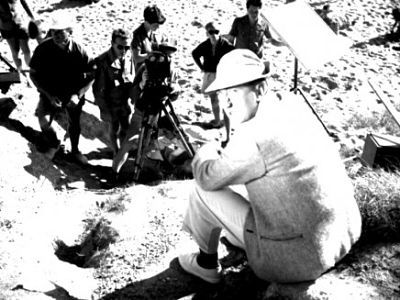

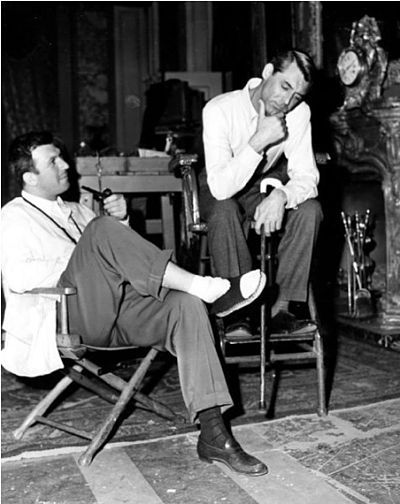

Plácidas pausas de rodaje: Richard Brooks y Cary Grant

Cary Grant observa el pie vendado de Richard Brooks, lastimado por una cámara que se desplazaba, durante el rodaje de 'Crisis' (1950), interesante opera prima de Brooks, que se pudo realizar gracias al firme apoyo de Grant que buscaba salirse del encasillamiento de actor de comedias. Y vio una oportunidad para ello en el personaje del doctor que era secuestrado (o 'retenido'), junto a su esposa, para curar a un dictador enfermo, interpretado por José Ferrer.

Cary Grant observa el pie vendado de Richard Brooks, lastimado por una cámara que se desplazaba, durante el rodaje de 'Crisis' (1950), interesante opera prima de Brooks, que se pudo realizar gracias al firme apoyo de Grant que buscaba salirse del encasillamiento de actor de comedias. Y vio una oportunidad para ello en el personaje del doctor que era secuestrado (o 'retenido'), junto a su esposa, para curar a un dictador enfermo, interpretado por José Ferrer.

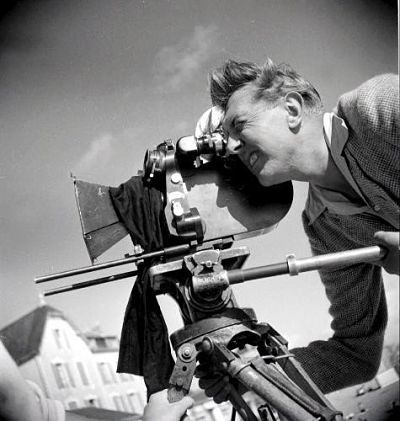

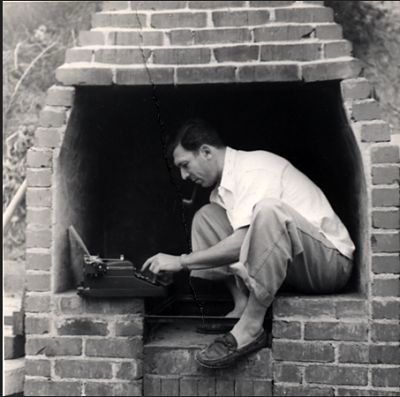

Richard Brooks, la agudeza de un gran dialoguista y la revolución y las causas perdidas

Richard Brooks en pleno trance creativo. En uno de los cuales se inspiró para escribir diálogos tan exquisitos y agudos como el que entablan (Raza) Jack Palance y Dolworth (Burt Lancaster) en una de las secuencias finales de la magnífica 'Los profesionales' (1966).

Jesús Raza: Morir por dinero es una estupidez.

Bill Dolworth: Y morir por una mujer más aún. Sea la mujer que sea, incluso ella.

Jesús Raza: ¿ Cuanto tiempo vas a retenernos ?

Bill Dolworth: Un par de horas y lo que pase aquí ya no importará. Ella volverá a ser la señora Grant.

Jesús Raza: Pero eso no cambiará nada. Lo que importa es que ella es mi mujer antes, ahora, y siempre.

Bill Dolworth: Nada es para siempre. Excepto la muerte. Pregúntale a Fierro, a Francisco, a todos aquellos del cementerio de los hombres sin nombre.

Jesús Raza: Todos ellos murieron por un ideal.

Bill Dolworth: ¿La revolución?... cuando el tiroteo termina, los muertos se entierran, y los políticos entran en acción. Y el resultado es siempre igual, una causa perdida.

Jesús Raza: Así que tú quieres la perfección o nada. Ohhh, eres demasiado romántico amigo. La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio, ella es una diosa, una causa pura. Pero todos los amores tienen un terrible enemigo.

Bill Dolworth: El tiempo.

Jesús Raza: Tú la ves tal como es. La revolución no es una diosa sino una mujerzuela, nunca ha sido pura, ni virtuosa, ni perfecta. Así que huimos y encontramos otro amor, otra causa, pero sólo son asuntos mezquinos, lujuria pero no amor, pasión pero sin compasión, y sin un amor, sin una causa, no somos nada. Nos quedamos porque tenemos fe, nos marchamos porque nos desengañamos. Volvemos porque nos sentimos perdidos. Morimos porque es inevitable...

Richard Brooks en pleno trance creativo. En uno de los cuales se inspiró para escribir diálogos tan exquisitos y agudos como el que entablan (Raza) Jack Palance y Dolworth (Burt Lancaster) en una de las secuencias finales de la magnífica 'Los profesionales' (1966).

Jesús Raza: Morir por dinero es una estupidez.

Bill Dolworth: Y morir por una mujer más aún. Sea la mujer que sea, incluso ella.

Jesús Raza: ¿ Cuanto tiempo vas a retenernos ?

Bill Dolworth: Un par de horas y lo que pase aquí ya no importará. Ella volverá a ser la señora Grant.

Jesús Raza: Pero eso no cambiará nada. Lo que importa es que ella es mi mujer antes, ahora, y siempre.

Bill Dolworth: Nada es para siempre. Excepto la muerte. Pregúntale a Fierro, a Francisco, a todos aquellos del cementerio de los hombres sin nombre.

Jesús Raza: Todos ellos murieron por un ideal.

Bill Dolworth: ¿La revolución?... cuando el tiroteo termina, los muertos se entierran, y los políticos entran en acción. Y el resultado es siempre igual, una causa perdida.

Jesús Raza: Así que tú quieres la perfección o nada. Ohhh, eres demasiado romántico amigo. La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio, ella es una diosa, una causa pura. Pero todos los amores tienen un terrible enemigo.

Bill Dolworth: El tiempo.

Jesús Raza: Tú la ves tal como es. La revolución no es una diosa sino una mujerzuela, nunca ha sido pura, ni virtuosa, ni perfecta. Así que huimos y encontramos otro amor, otra causa, pero sólo son asuntos mezquinos, lujuria pero no amor, pasión pero sin compasión, y sin un amor, sin una causa, no somos nada. Nos quedamos porque tenemos fe, nos marchamos porque nos desengañamos. Volvemos porque nos sentimos perdidos. Morimos porque es inevitable...

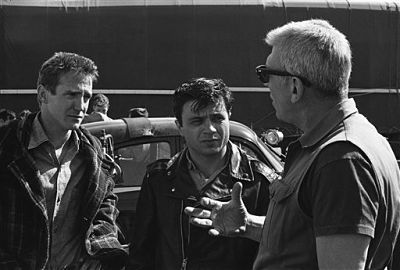

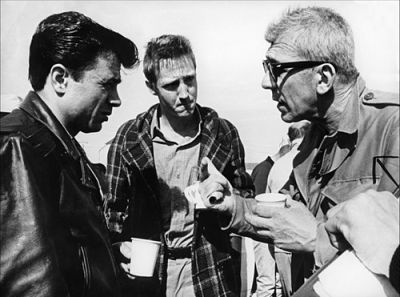

A sangre fría

‘¿Está Dios también aquí?’ pregunta Perry Smith (Robert Blake), uno de los dos hombres que mataron a sangre fría, en un pueblo de Kansas, a los cuatro componentes de la familia Cantrell, antes de ser ajusticiado, ahorcado, a sangre fría. Como la propia vida ha realizado su crimen a sangre fría. Como señala Dick Hickcox (Scott Wilson), antes de subir al patíbulo, ‘Me enviáis a un mundo mejor de lo que éste fue para mí’. No hay Dios, ni ahí ni en ningún lado o momento, como no hay sentido, porque el ser humano, incapaz de construir con sentido la existencia, ha requerido de construcciones sobrenaturales, divinas, porque no puede asumir que la vida finalice con esos latidos que se apagan en el cuerpo de Smith que pende del patíbulo, ya ajusticiado. Y después el vacío. Pero quizá antes, durante, también ese haya sido el recorrido, como quien busca entelequias, como el tesoro de Sierra Madre y sólo encuentra botellas vacías en el desierto para sacar unos míseros dólares, los mismos que sacaron de la familia a la que asesinaron. Botellas vacías, cuerpos sin vida. ¿Qué somos?

‘¿Está Dios también aquí?’ pregunta Perry Smith (Robert Blake), uno de los dos hombres que mataron a sangre fría, en un pueblo de Kansas, a los cuatro componentes de la familia Cantrell, antes de ser ajusticiado, ahorcado, a sangre fría. Como la propia vida ha realizado su crimen a sangre fría. Como señala Dick Hickcox (Scott Wilson), antes de subir al patíbulo, ‘Me enviáis a un mundo mejor de lo que éste fue para mí’. No hay Dios, ni ahí ni en ningún lado o momento, como no hay sentido, porque el ser humano, incapaz de construir con sentido la existencia, ha requerido de construcciones sobrenaturales, divinas, porque no puede asumir que la vida finalice con esos latidos que se apagan en el cuerpo de Smith que pende del patíbulo, ya ajusticiado. Y después el vacío. Pero quizá antes, durante, también ese haya sido el recorrido, como quien busca entelequias, como el tesoro de Sierra Madre y sólo encuentra botellas vacías en el desierto para sacar unos míseros dólares, los mismos que sacaron de la familia a la que asesinaron. Botellas vacías, cuerpos sin vida. ¿Qué somos?

Perry sueña en cierto momento que canta en un escenario, ante un patio de butacas vacío. No escuchamos su voz, porque nadie la escucha, como tampoco sus latidos. Perry, en el último instante, antes de irrumpir en mitad de la noche en casa de los Cantrell, intenta convencer a Dick de que no lo hagan. La cámara encuadra desde fuera de la ventana a la hija, que apaga la luz, a la vez que se interrumpe la música de la banda sonora de Quincy Jones. La vida se apaga, se desconecta. Elipsis. La vida sigue, pero para otros, para los dos asesinos.

Perry sueña en cierto momento que canta en un escenario, ante un patio de butacas vacío. No escuchamos su voz, porque nadie la escucha, como tampoco sus latidos. Perry, en el último instante, antes de irrumpir en mitad de la noche en casa de los Cantrell, intenta convencer a Dick de que no lo hagan. La cámara encuadra desde fuera de la ventana a la hija, que apaga la luz, a la vez que se interrumpe la música de la banda sonora de Quincy Jones. La vida se apaga, se desconecta. Elipsis. La vida sigue, pero para otros, para los dos asesinos.

‘A sangre fría’ (1967), de Richard Brooks, extraordinaria adaptación de la obra de Truman Capote, con uno de los más fabulosos trabajos de dirección fotográfica, obra de Conrad L Hall, que se han realizado (un blanco y negro que quema, como en permanente combustión de sombras; una vitola fúnebre en la que están atrapados como mariposas que se debaten aún con sus últimas contorsiones de vida los personajes; o simplemente son ya como espectros), eliptiza el momento del asalto a la casa, para narrarlo más adelante, tras que nos hayamos familiarizado más con ambos asesinos (sabemos lo que han hecho, pero no lo hemos visto: un detalle que modifica la percepción, el discernimiento), mientras otros, los que investigan el crimen, sea el policía, Dewey (John Forsyth), o el reportero (Paul Stewart), personaje éste creado por Brooks que suelta latigazos en formas de frases lúcidas, se interrogan sobre un sinsentido, sobre un absurdo.

‘A sangre fría’ (1967), de Richard Brooks, extraordinaria adaptación de la obra de Truman Capote, con uno de los más fabulosos trabajos de dirección fotográfica, obra de Conrad L Hall, que se han realizado (un blanco y negro que quema, como en permanente combustión de sombras; una vitola fúnebre en la que están atrapados como mariposas que se debaten aún con sus últimas contorsiones de vida los personajes; o simplemente son ya como espectros), eliptiza el momento del asalto a la casa, para narrarlo más adelante, tras que nos hayamos familiarizado más con ambos asesinos (sabemos lo que han hecho, pero no lo hemos visto: un detalle que modifica la percepción, el discernimiento), mientras otros, los que investigan el crimen, sea el policía, Dewey (John Forsyth), o el reportero (Paul Stewart), personaje éste creado por Brooks que suelta latigazos en formas de frases lúcidas, se interrogan sobre un sinsentido, sobre un absurdo.

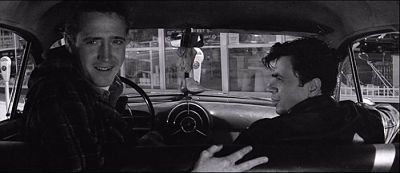

¿Por qué esas muertes? ¿Saber la causa podría cauterizar esa herida que grita? Ya detenidos, Perry narra a Dewey, mientras le trasladan en coche, en la noche, el relato de los sucesos de aquella otra noche seis meses antes. Perry se pregunta, ¿Cómo sabemos cuándo algo comienza? La preguntas hieren, las preguntas sacuden las sombras. ¿De dónde surge esa furia? Rostros del pasado, con el que no sientes un lazo, sino que surca tu rostro con lágrimas (en uno de los más bellos planos que ha dado el cine: las gotas de agua de la lluvia reflejadas en su rostro, cual si fueran lágrimas, poco antes de que vaya a ser ahorcado, cuando evoca a su padre, al que amaba tanto como odiaba). El futuro son sueños, películas, de tesoros fabulosos, mientras el presente es un dolor que te impide caminar, como el de tu pierna surcada de cicatrices. Un peso que parece acarrear como Sisifo, como esas cajas en las que porta sus pertenencias, la piedra de un pasado que será la losa de su vida (si la policía les hubiera detenido cinco minutos antes de que las recuperara, quizá no hubieran podido incriminarles).

¿Por qué esas muertes? ¿Saber la causa podría cauterizar esa herida que grita? Ya detenidos, Perry narra a Dewey, mientras le trasladan en coche, en la noche, el relato de los sucesos de aquella otra noche seis meses antes. Perry se pregunta, ¿Cómo sabemos cuándo algo comienza? La preguntas hieren, las preguntas sacuden las sombras. ¿De dónde surge esa furia? Rostros del pasado, con el que no sientes un lazo, sino que surca tu rostro con lágrimas (en uno de los más bellos planos que ha dado el cine: las gotas de agua de la lluvia reflejadas en su rostro, cual si fueran lágrimas, poco antes de que vaya a ser ahorcado, cuando evoca a su padre, al que amaba tanto como odiaba). El futuro son sueños, películas, de tesoros fabulosos, mientras el presente es un dolor que te impide caminar, como el de tu pierna surcada de cicatrices. Un peso que parece acarrear como Sisifo, como esas cajas en las que porta sus pertenencias, la piedra de un pasado que será la losa de su vida (si la policía les hubiera detenido cinco minutos antes de que las recuperara, quizá no hubieran podido incriminarles).

Y quien te propone una brecha por la que salir a la superficie, Dick, se descubre no sólo como otro inconsistente vendedor de sueños con mucha labia (no hay caja fuerte ni dinero en esa granja), sino que, como si te abofeteara con la obscenidad de su falta de conciencia, de sustancia (no deja de ser la infracción desafiante de un niño frustrado al orden, como cuando roba innecesariamente en la tienda, en la que compran el material para el robo, unas pilas), de aspiración (es alguien que no lee, a diferencia de él) intenta, por añadidura ‘compensarse’ por el fracaso ultrajando a la hija. La violencia que desencadena la furia de Perry no es hacia la familia, aunque sean las víctimas, sino hacia Dick, hacia la vida que le sustrae los latidos de las ilusiones. Ultraje de sueños, disparar a las sombras de tanto engaño, a la vida que no ha podido vivir, de la que no ha podido formar parte, de la que se toma un ‘rehén’, la radio que usaba el hijo (porque quisiera haber sido el hijo de una familia armoniosa).

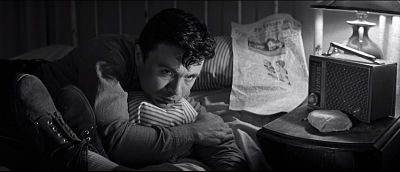

Y quien te propone una brecha por la que salir a la superficie, Dick, se descubre no sólo como otro inconsistente vendedor de sueños con mucha labia (no hay caja fuerte ni dinero en esa granja), sino que, como si te abofeteara con la obscenidad de su falta de conciencia, de sustancia (no deja de ser la infracción desafiante de un niño frustrado al orden, como cuando roba innecesariamente en la tienda, en la que compran el material para el robo, unas pilas), de aspiración (es alguien que no lee, a diferencia de él) intenta, por añadidura ‘compensarse’ por el fracaso ultrajando a la hija. La violencia que desencadena la furia de Perry no es hacia la familia, aunque sean las víctimas, sino hacia Dick, hacia la vida que le sustrae los latidos de las ilusiones. Ultraje de sueños, disparar a las sombras de tanto engaño, a la vida que no ha podido vivir, de la que no ha podido formar parte, de la que se toma un ‘rehén’, la radio que usaba el hijo (porque quisiera haber sido el hijo de una familia armoniosa).

Pero Perry es sólo una cicatriz que no acaba de cerrarse, lágrimas que no dejan de arañar sus entrañas, música que nunca ha podido escucharse aunque porte una guitarra. Es alguien que no ha dejado huella, aunque una huella de sus botas sea la que le identifiquen en el lugar del crimen. Lo primero que vemos de él es esa suela de zapatos, a través de la mirada de una niña en el autobús en el que viajan; enciende un cigarrillo que ilumina su rostro (como otro cigarrillo lo ilumina cuando relata a Dewey los sucesos de aquella noche), hasta entonces en sombras. En sombras ha vivido, y vive, y las sombras le esperan cuando los latidos de su corazón se detengan mientras pende de la cuerda que le ha ahorcado a sangre fría, como la cuerda de la vida ha hecho lentamente.

Pero Perry es sólo una cicatriz que no acaba de cerrarse, lágrimas que no dejan de arañar sus entrañas, música que nunca ha podido escucharse aunque porte una guitarra. Es alguien que no ha dejado huella, aunque una huella de sus botas sea la que le identifiquen en el lugar del crimen. Lo primero que vemos de él es esa suela de zapatos, a través de la mirada de una niña en el autobús en el que viajan; enciende un cigarrillo que ilumina su rostro (como otro cigarrillo lo ilumina cuando relata a Dewey los sucesos de aquella noche), hasta entonces en sombras. En sombras ha vivido, y vive, y las sombras le esperan cuando los latidos de su corazón se detengan mientras pende de la cuerda que le ha ahorcado a sangre fría, como la cuerda de la vida ha hecho lentamente.

miércoles, 27 de febrero de 2013

MAX STEINER - A Dispatch from Reuters (1940)

Suite con diversos pasajes de la espléndida banda sonora compuesta por Max Steiner para ' Un despacho de Reuter' (A dispatch from Reuter's, 1940), de William Dieterle.

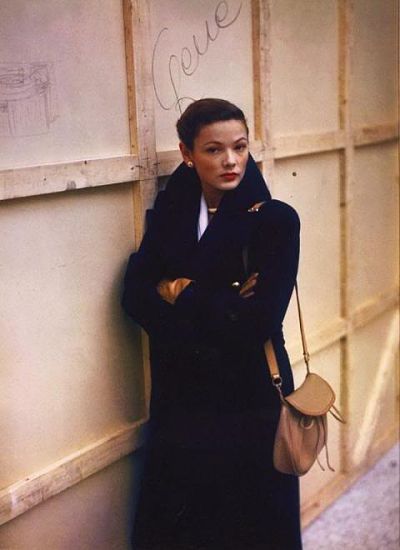

Anita Louise, belleza eterea

Anita Louise, como Titania, reina de las hadas, en una imagen promocional de El sueño de una noche de verano (1935), de William Dieterle y Max Reinhardt. Anita debutó en Broadway con seis años, en en 'Peter Ibbeston', y en el cine un año después, en 1922, aunque en rol no acreditado en Down to the sea in ships,de Elmer Clifton, de la que Henry Hathaway realizaría otra versión con 'El demonio del mar' (1949). Su primer papel de entidad, ya acreditada como Louise Fremont, tendría lugar en 1924, en The sixth commandment, de Christy Cabanne. Se convertiría en una estrella infantil, y posteriormente, tras que en 1929 cambiara su nombre artístico a Anita Louise (sus dos primeros nombres), en una de las actrices más admiradas por su personal estilo, además de convertirse en una de las más notorias anfitrionas de fiestas en Hollywood. Interpretó a Maria Antonieta en Madame Dubarry (1934), de William Dieterle, con quien volvería a colaborar en La tragedia de Louis Pasteur (1936). Participó en Maria Antonieta (1938), de W.S Van Dyke, pero en esta ocasión no interpretó a dicho personaje (lo hizo Norma Shearer), sino a la princesa de Lamballe. Fue partenaire de Errol Flynn en la muy sugerente Green light (1937), de Frank Borzage. Trabajó con John Ford en El juez Priest (1934), Mervyn LeRoy en El caballero Adverse (1937), o Anatole Litvak en Las hermanas (1938). Anita Louise siempre se quejó de que su etérea belleza le perjudicara para obtener papeles de más entidad. Su carrera decayó en la década de los 40, con papeles en películas de serie B, o secundarios en Casanova Brown (1944), de Sam Wood o Cartas a mi amada (1945), de William Dieterle. Su última aparición en pantalla grande sería en Paralelo 38 (1952), de Joseph H Lewis, centrándose posteriormente en la televisión.

Plácidas pausas de rodaje: James Wong Howe y Samantha Eggar

James Wong Howe, la poesía del claroscuro

James Wong Howe, uno de los más grandes directores de fotografía. Su nombre auténtico era Wong Tung Jim, y nació en China, en Taishan. Su padre fue uno de los miles de chino que trabajó en la construcción de la vía férrea, de la Northern Pacifici Railway. Con cinco años, en 1904, se reuniría, como el resto de la familia, con él, en Pasco, Washington. Entró de casualidad en el cine, al encontrarse con un amigo que fotografiana un cortometraje de Mack Sennett. Se acercó al director de fotografía, y conseguiría un empleo en los laboratorios de Players Lasky studios. Tras ser requerido también de extra, Cecil B De Mille se fijo en él porque le hacía gracia que tan menudo portara un cigarro puro tan grande, y comenzó a trabajar de asistente de cámara en sus producciones. Una de sus innovaciones, cuando trabajaba de fotógrafo de foto fija, lograr que la mirada de la actriz, Mary Miles Minter, pareciera más oscura mientras contemplaba una superficie oscura, posibilitó que la actriz le requiriera en su préximo proyecto como como director de fotografía. A partir de 1923 se afianzaría en la profesión, adquiriendo notoriedad por los difusores que utilizaba delante de la lente para suavizar la imagen (en especial de las actrices). Otras innovaciones en esta década fue el uso del terciopelo negro que favorecía la nitidez visual de los ojos azules. Le fue puesto el apodo de 'Low key' porque tendía a utilizar una iluminación tendente a los claroscuros, que sería seña de identidad del 'flim noir'. También en esta década de los 30 utilizó un antecedente de la cámara dolly. En 'Cuerpo y alma' (1947), de Robert Rossen, él mismo utilizaría patines, con la cámara en mano, dentro del ring en las secuencias de los combates de boxeo. Y en 'Picnic', rodados por el director de segunda unidad, Haskell Waxler, planificaría algunos de los primeros planso aéreos desde helicóptero. Antesde que Toland utilizara la técnica de la profundidad de campo en 'Ciudadano Kane', Howe la utilizó en su primera película sonora, 'Transalantic' (1931), de William K Howard. En su filmografía destacan además de las citadas: 'Peter Pan' (1924) y 'Ríe, payaso, ríe' (1928), ambas de Herbert Brennon, 'Código criminal' (1931), de Howard Hawks, 'El poder y la gloria' (1933), de William K Howard, 'La cena de los acusados' (1934), de WS Van Dyke, 'La marca del vampiro' (1935), de Tod Browning, 'Argel' (1938), de John Cromwell, 'La bala mágica del Dr Ehlrich' (1940) y 'Un despacho de Reuter' (1940), ambas de William Diterle, 'Out of fog' (1941), de Anatole Litvak, 'Hangmen also die' (1943), de Fritz Lang, 'Air force' (1943), de Howard Hawks, 'La estrella del norte' (1943), de Lewis Milestone, 'Objetivo: Birmania' (1945), de Raoul Walsh, 'Agente confidencial' (1945), de Hermann Shumlin, 'Pursued' (1947),de Raoul Walsh, 'Yo amé a un asesino' (1951), de John Berry, 'Dulce sabor del éxito' (1957), de Alexander MacKendrick, 'Me enamoré de una bruja' (1958), de Richard Quine, 'Hud' (1963), de Martin Ritt, 'Plan diabólico' (1966), de John Frankenheimer, 'Propiedad condenada' (1966), de Sidney Pollack, 'Odio en las entrañas' (1970), de Martin Ritt, 'Estirpe de orgullo' (1971), de John Frankenheimer y su última obra, 'Funny lady' (1975), de Herbert Ross.

James Wong Howe, uno de los más grandes directores de fotografía. Su nombre auténtico era Wong Tung Jim, y nació en China, en Taishan. Su padre fue uno de los miles de chino que trabajó en la construcción de la vía férrea, de la Northern Pacifici Railway. Con cinco años, en 1904, se reuniría, como el resto de la familia, con él, en Pasco, Washington. Entró de casualidad en el cine, al encontrarse con un amigo que fotografiana un cortometraje de Mack Sennett. Se acercó al director de fotografía, y conseguiría un empleo en los laboratorios de Players Lasky studios. Tras ser requerido también de extra, Cecil B De Mille se fijo en él porque le hacía gracia que tan menudo portara un cigarro puro tan grande, y comenzó a trabajar de asistente de cámara en sus producciones. Una de sus innovaciones, cuando trabajaba de fotógrafo de foto fija, lograr que la mirada de la actriz, Mary Miles Minter, pareciera más oscura mientras contemplaba una superficie oscura, posibilitó que la actriz le requiriera en su préximo proyecto como como director de fotografía. A partir de 1923 se afianzaría en la profesión, adquiriendo notoriedad por los difusores que utilizaba delante de la lente para suavizar la imagen (en especial de las actrices). Otras innovaciones en esta década fue el uso del terciopelo negro que favorecía la nitidez visual de los ojos azules. Le fue puesto el apodo de 'Low key' porque tendía a utilizar una iluminación tendente a los claroscuros, que sería seña de identidad del 'flim noir'. También en esta década de los 30 utilizó un antecedente de la cámara dolly. En 'Cuerpo y alma' (1947), de Robert Rossen, él mismo utilizaría patines, con la cámara en mano, dentro del ring en las secuencias de los combates de boxeo. Y en 'Picnic', rodados por el director de segunda unidad, Haskell Waxler, planificaría algunos de los primeros planso aéreos desde helicóptero. Antesde que Toland utilizara la técnica de la profundidad de campo en 'Ciudadano Kane', Howe la utilizó en su primera película sonora, 'Transalantic' (1931), de William K Howard. En su filmografía destacan además de las citadas: 'Peter Pan' (1924) y 'Ríe, payaso, ríe' (1928), ambas de Herbert Brennon, 'Código criminal' (1931), de Howard Hawks, 'El poder y la gloria' (1933), de William K Howard, 'La cena de los acusados' (1934), de WS Van Dyke, 'La marca del vampiro' (1935), de Tod Browning, 'Argel' (1938), de John Cromwell, 'La bala mágica del Dr Ehlrich' (1940) y 'Un despacho de Reuter' (1940), ambas de William Diterle, 'Out of fog' (1941), de Anatole Litvak, 'Hangmen also die' (1943), de Fritz Lang, 'Air force' (1943), de Howard Hawks, 'La estrella del norte' (1943), de Lewis Milestone, 'Objetivo: Birmania' (1945), de Raoul Walsh, 'Agente confidencial' (1945), de Hermann Shumlin, 'Pursued' (1947),de Raoul Walsh, 'Yo amé a un asesino' (1951), de John Berry, 'Dulce sabor del éxito' (1957), de Alexander MacKendrick, 'Me enamoré de una bruja' (1958), de Richard Quine, 'Hud' (1963), de Martin Ritt, 'Plan diabólico' (1966), de John Frankenheimer, 'Propiedad condenada' (1966), de Sidney Pollack, 'Odio en las entrañas' (1970), de Martin Ritt, 'Estirpe de orgullo' (1971), de John Frankenheimer y su última obra, 'Funny lady' (1975), de Herbert Ross.

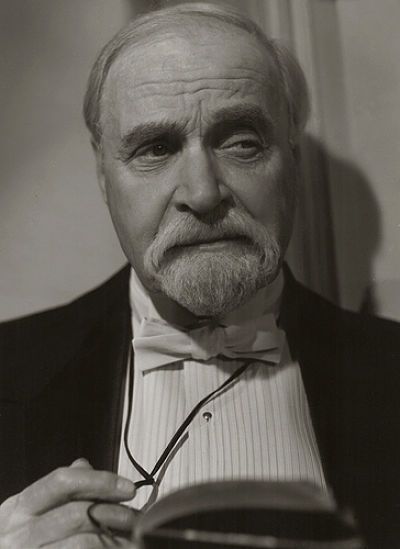

Albert Basserman, exiliado especial

Albert Basserman fue otro actor alemán que en 1933 decidió exiliarse, en su caso a Estados Unidos. Quizá su papel más recordado sea el del diplomático holandés Van Meer en 'Enviado especial' (1940), de Alfred Hitchcock, entre disparos bajo paraguas y secuestros en molinos de viento (interpretación que le reportaría una nominación al mejor actor secundario en los Oscar). Sus primeras apariciones en el cine tuvieron lugar en 1913. En Alemania fue uno de los protagonistas de 'La mujer del faraón' (1922), de Ernst Lubtisch, Colón en 'Christoph Columbus' (1923), de Marton Garas, o el protagonista de 'El último experimento del dr Bricken' (1930), de Richard Oswald. En Estados Unidos, dado que no dominaba el inglés, fue su esposa quién le ayudó a memorizar fonéticamente los diálogos. La primera producción estadounidense en la que intervino fue dirigido por un compatriota, William Dieterle, en la espléndida 'La bala mágica del dr. Ehrlich' (1940). Invervino también en 'Un rostro de mujer' (1941), de George Cukor, 'Erase un luna de miel' (1942), de Leo McCarey, 'El embrujo de Shangai' (1941), de Josef Von Sternberg, 'Jornada desesperada' (1942), de Raoul Walsh, 'Madame Curie' (1943), de Mervyn LeRoy, 'Desde que te fuiste' (1944), de John Cromwell, 'The searching wind' (1946), de William Dieterle, 'La vida privada de Bel Ami' (1947), de Albert Lewins o, su última aparición en pantalla, 'Las zapatillas rojas' (1948), de William Powell

Albert Basserman fue otro actor alemán que en 1933 decidió exiliarse, en su caso a Estados Unidos. Quizá su papel más recordado sea el del diplomático holandés Van Meer en 'Enviado especial' (1940), de Alfred Hitchcock, entre disparos bajo paraguas y secuestros en molinos de viento (interpretación que le reportaría una nominación al mejor actor secundario en los Oscar). Sus primeras apariciones en el cine tuvieron lugar en 1913. En Alemania fue uno de los protagonistas de 'La mujer del faraón' (1922), de Ernst Lubtisch, Colón en 'Christoph Columbus' (1923), de Marton Garas, o el protagonista de 'El último experimento del dr Bricken' (1930), de Richard Oswald. En Estados Unidos, dado que no dominaba el inglés, fue su esposa quién le ayudó a memorizar fonéticamente los diálogos. La primera producción estadounidense en la que intervino fue dirigido por un compatriota, William Dieterle, en la espléndida 'La bala mágica del dr. Ehrlich' (1940). Invervino también en 'Un rostro de mujer' (1941), de George Cukor, 'Erase un luna de miel' (1942), de Leo McCarey, 'El embrujo de Shangai' (1941), de Josef Von Sternberg, 'Jornada desesperada' (1942), de Raoul Walsh, 'Madame Curie' (1943), de Mervyn LeRoy, 'Desde que te fuiste' (1944), de John Cromwell, 'The searching wind' (1946), de William Dieterle, 'La vida privada de Bel Ami' (1947), de Albert Lewins o, su última aparición en pantalla, 'Las zapatillas rojas' (1948), de William Powell

martes, 26 de febrero de 2013

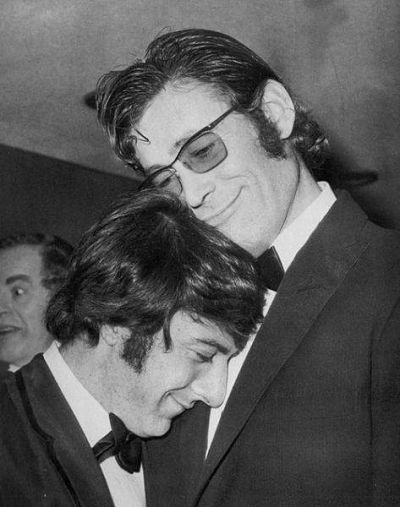

La amistad de Peter O'Toole y Sam Peckinpah

Peter O'Toole y Dustin Hoffman, un cariñoso saludo durante el estreno de 'La guerra de Murphy' (1971), de Peter Yates, protagonizada por O'Toole. Ese año Hoffman protagonizaría la magnífica 'Perros de paja' (1971), de Sam Peckinpah. Este y O'Toole establecieron una buena amistad (sellada por su afín aprecio por el alcohol) desde que Richard Harris, que protagonizó para Peckinpah 'Mayor Dundee' (1964), les presentó. O'Toole se inspiraría en él para el director que interpretó en 'Profesión: el especialista' (1980), de Richard Rush. Nunca trabajaron juntos, aunque Peckinpah le dijo, cuando rodaba 'La cruz de hierro' (1978), que tenía un guión, adaptación de una novela de James Gould Cozzens, 'Castaway' (como Robinson Crusoe pasado por el tamiz de Buñuel), para uno de cuyos dos protagonistas había pensado en él.

Peter O'Toole y Dustin Hoffman, un cariñoso saludo durante el estreno de 'La guerra de Murphy' (1971), de Peter Yates, protagonizada por O'Toole. Ese año Hoffman protagonizaría la magnífica 'Perros de paja' (1971), de Sam Peckinpah. Este y O'Toole establecieron una buena amistad (sellada por su afín aprecio por el alcohol) desde que Richard Harris, que protagonizó para Peckinpah 'Mayor Dundee' (1964), les presentó. O'Toole se inspiraría en él para el director que interpretó en 'Profesión: el especialista' (1980), de Richard Rush. Nunca trabajaron juntos, aunque Peckinpah le dijo, cuando rodaba 'La cruz de hierro' (1978), que tenía un guión, adaptación de una novela de James Gould Cozzens, 'Castaway' (como Robinson Crusoe pasado por el tamiz de Buñuel), para uno de cuyos dos protagonistas había pensado en él.

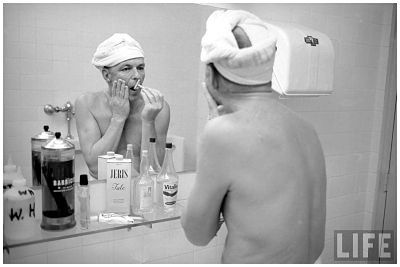

Frank Sinatra, pensamientos y afeitado ante el espejo

Si fuera fácil

Kurtz no había visto nada cuando dijo sus célebres últimas palabras, ‘El horror, el horror’. El corazón de las tinieblas, el apocalipsis ahora, el horror es lo que se ha calificado como ‘la nueva comedia norteamericana’, o más específicamente, ‘Si fuera fácil’ (This is 40, 2012), la última obra de quien ha sido calificado como el reanimador del género (¿Lo está reanimando o rematando?) en la última década, Judd Apatow. Quizá, realmente, está película sea un descarte de la serie ‘American horror story’, y la familia protagonista sean otros espectros que se han propagado por la humanidad apoderándose de todos los hogares. La familia Apatow, pues quienes interpretan a la esposa y a las dos hijas, son su esposa e hijas en la vida real (que tiene trazas de ser una vida de aterradores clichés, ¿ o lo real es una sucesión de clichés?), y él se ha representado en un actor con perpetua apariencia de terso adolescente o maniquí con apariencia humana, Paul Rudd, quizás sean vainas a las que colocaron un humano debajo de la cama, pero no tuvo éxito la ‘posesión’, y ha dado como resultado esta mutación denominada ‘homo convencionalis’ con aliño de escatologifilia y peterpanitis.

Kurtz no había visto nada cuando dijo sus célebres últimas palabras, ‘El horror, el horror’. El corazón de las tinieblas, el apocalipsis ahora, el horror es lo que se ha calificado como ‘la nueva comedia norteamericana’, o más específicamente, ‘Si fuera fácil’ (This is 40, 2012), la última obra de quien ha sido calificado como el reanimador del género (¿Lo está reanimando o rematando?) en la última década, Judd Apatow. Quizá, realmente, está película sea un descarte de la serie ‘American horror story’, y la familia protagonista sean otros espectros que se han propagado por la humanidad apoderándose de todos los hogares. La familia Apatow, pues quienes interpretan a la esposa y a las dos hijas, son su esposa e hijas en la vida real (que tiene trazas de ser una vida de aterradores clichés, ¿ o lo real es una sucesión de clichés?), y él se ha representado en un actor con perpetua apariencia de terso adolescente o maniquí con apariencia humana, Paul Rudd, quizás sean vainas a las que colocaron un humano debajo de la cama, pero no tuvo éxito la ‘posesión’, y ha dado como resultado esta mutación denominada ‘homo convencionalis’ con aliño de escatologifilia y peterpanitis.

A Apatow cumplir los cuarenta le ha debido suponer un auténtico cataclismo porque sus neuronas han salido en estampida, y se han chocado, de entrada, con la infausta década de los 80. Y es que parece que se está dando un preocupante retorno a aquellos tiempos de melodramas lacrimógenos de baja estofa a los que se denigraba calificándolos de estrenos tv de pantalla grande, cuando la producción televisiva no gozaba del reverencial reconocimiento que tiene ahora, sino que era símbolo de degradación, aquel tiempo de comedias descerebradas tipo ‘Porky’s’ o de películas de acción con hombres músculo. De hecho, donde se puede rastrear la genuina ‘nueva comedia americana’ es en ciertos trailers, como el de la última y venidera película de Guillermo Del toro, ‘Pacific grim’ (2013), combinación de Mazinger Z + Godzilla + Transformers + Cloverfield, que coincide con la resurrección, en los últimos años, de otros ciborgs con forma humana, que protagonizaban aquellos relatos de demolición en los 80, como Stallone, Schwarzenegger o Bruce Willis, este con una nueva entrega, la quinta, de ‘La jungla de cristal’.

Aunque, por si no fuera poco con demoler nuestras neuronas con las andanzas de McLane, inenarrable variante de esa serie parece ese delirio, de próximo estreno, de nombre ‘Olympus has fallen’ (2013) de Antoine Facqua, en el que un agente, encarnado por Gerard Butler, se enfrenta a unos terroristas que han tomado la Casablanca y secuestrado al presidente. Lo dicho, esta es la nueva comedia americana. De risa de puro ridículo, pero, por otro lado, maldita la gracia que hace, porque da miedo ¿Todo esto tiene que ver con algún tipo de rearme de las fuerzas más reaccionarias que cierran filas, aquellas que gestaron, o consolidaron, en aquella década de los ochenta este capitalismo voraz salvaje depredador que se reafirma en sus posiciones haciendo pertinente defensa del orden establecido? ¿De ahí también el resurgimiento, en forma de apología, de los vigilantes o justicieros, como el remake en preparación de ‘El justiciero de la ciudad’, con Willis como posible protagonista, o manifiesto en la recientemente estrenada ‘Gangster squad’ (2012), de Ruben Fleischer, donde se nos vende que en la tierra de las oportunidades todo es maravilloso tras que hayas eliminado la suciedad de los delincuentes.

¿Y dónde encaja en ese panorama apocalíptico esa versión licuada del peterpanismo que representa Apatow? Es el perfecto comparsa (esbirro, peón) más preocupado de su patético ombligo que así permite que se sigan realizando las barbaridades a gran escala de esta dictadura corporativista económica que vivimos (padecemos).No es que las primeras comedias de Apatow productions carecieran de interés o gracia, sean las que él dirigió, ‘Virgen a los cuarenta’ (2005) ‘Lio embarazoso’ (2008), o algunas de las que produjo, como ‘Supersalidos’ (2007), de Gregg Motola, ‘Paso de ti’ (2007), de Nicholas Stoller, o ‘Superfumados’ (2008), de David Gordon Greene, cuando menos estimables, y con apuntes ingeniosos ( y algunos como Motola y Greene, más inspirados como directores). Aunque cierto es que los méritos que se destacaban de las obras que dirigía Apatow estaban más relacionados con sus guiones que con su estilo, bastante rudimentario, casi de pega y corta, en ocasiones (sobre todo en esta última) dejando manchones de cal entre plano y plano. Pero este año sus producciones reflejan una alarmante regresión. ‘Sácame del paraíso’ (2012), de David Wain, autor de una comedia aún más nefasta, ‘Mal ejemplo’ (2008), y ‘Eternamente comprometidos’ (2012), de Nicholas Stoller eran ejemplo de cómo desaprovechar premisas, o planteamientos, el contraste entre formas de vida o cómo incurrir en los más burdos clichés a la hora de abordar los maridajes de las relaciones sentimentales, de su constitución o cimentación.

A Apatow cumplir los cuarenta le ha debido suponer un auténtico cataclismo porque sus neuronas han salido en estampida, y se han chocado, de entrada, con la infausta década de los 80. Y es que parece que se está dando un preocupante retorno a aquellos tiempos de melodramas lacrimógenos de baja estofa a los que se denigraba calificándolos de estrenos tv de pantalla grande, cuando la producción televisiva no gozaba del reverencial reconocimiento que tiene ahora, sino que era símbolo de degradación, aquel tiempo de comedias descerebradas tipo ‘Porky’s’ o de películas de acción con hombres músculo. De hecho, donde se puede rastrear la genuina ‘nueva comedia americana’ es en ciertos trailers, como el de la última y venidera película de Guillermo Del toro, ‘Pacific grim’ (2013), combinación de Mazinger Z + Godzilla + Transformers + Cloverfield, que coincide con la resurrección, en los últimos años, de otros ciborgs con forma humana, que protagonizaban aquellos relatos de demolición en los 80, como Stallone, Schwarzenegger o Bruce Willis, este con una nueva entrega, la quinta, de ‘La jungla de cristal’.

Aunque, por si no fuera poco con demoler nuestras neuronas con las andanzas de McLane, inenarrable variante de esa serie parece ese delirio, de próximo estreno, de nombre ‘Olympus has fallen’ (2013) de Antoine Facqua, en el que un agente, encarnado por Gerard Butler, se enfrenta a unos terroristas que han tomado la Casablanca y secuestrado al presidente. Lo dicho, esta es la nueva comedia americana. De risa de puro ridículo, pero, por otro lado, maldita la gracia que hace, porque da miedo ¿Todo esto tiene que ver con algún tipo de rearme de las fuerzas más reaccionarias que cierran filas, aquellas que gestaron, o consolidaron, en aquella década de los ochenta este capitalismo voraz salvaje depredador que se reafirma en sus posiciones haciendo pertinente defensa del orden establecido? ¿De ahí también el resurgimiento, en forma de apología, de los vigilantes o justicieros, como el remake en preparación de ‘El justiciero de la ciudad’, con Willis como posible protagonista, o manifiesto en la recientemente estrenada ‘Gangster squad’ (2012), de Ruben Fleischer, donde se nos vende que en la tierra de las oportunidades todo es maravilloso tras que hayas eliminado la suciedad de los delincuentes.

¿Y dónde encaja en ese panorama apocalíptico esa versión licuada del peterpanismo que representa Apatow? Es el perfecto comparsa (esbirro, peón) más preocupado de su patético ombligo que así permite que se sigan realizando las barbaridades a gran escala de esta dictadura corporativista económica que vivimos (padecemos).No es que las primeras comedias de Apatow productions carecieran de interés o gracia, sean las que él dirigió, ‘Virgen a los cuarenta’ (2005) ‘Lio embarazoso’ (2008), o algunas de las que produjo, como ‘Supersalidos’ (2007), de Gregg Motola, ‘Paso de ti’ (2007), de Nicholas Stoller, o ‘Superfumados’ (2008), de David Gordon Greene, cuando menos estimables, y con apuntes ingeniosos ( y algunos como Motola y Greene, más inspirados como directores). Aunque cierto es que los méritos que se destacaban de las obras que dirigía Apatow estaban más relacionados con sus guiones que con su estilo, bastante rudimentario, casi de pega y corta, en ocasiones (sobre todo en esta última) dejando manchones de cal entre plano y plano. Pero este año sus producciones reflejan una alarmante regresión. ‘Sácame del paraíso’ (2012), de David Wain, autor de una comedia aún más nefasta, ‘Mal ejemplo’ (2008), y ‘Eternamente comprometidos’ (2012), de Nicholas Stoller eran ejemplo de cómo desaprovechar premisas, o planteamientos, el contraste entre formas de vida o cómo incurrir en los más burdos clichés a la hora de abordar los maridajes de las relaciones sentimentales, de su constitución o cimentación.

Pero el despropósito alcanza su cenit con ‘Si fuera fácil’, que además supura autoindulgencia y autocomplacencia por los cuatro costados, o mejor dicho, orificios, porque su columna vertebral más que la de la crisis de los cuarenta (oh, no somos ya niños, jóvenes, somos adultos, nos descomponemos camino de la vejez y de la putrefacción) es el ‘caca culo pis teta’, que es la manera que tienen los niños de intentar conjurar sus miedos o su rabia o frustración ( como bien se reflejaba en el funeral de ‘Fanny y Alexander’, 1983, de Ingmar Begman; ya sé que no hay que esperara de Apatow que haga ‘Escenas de un matrimonio, 1972, pero sirva de detalle iluminador de cómo Bergman incluso sabía utilizar con mucha más pertinencia y ‘gracia’ la escatología), porque ya se sabe que los psicólogos lo recomiendan (liberar la agresividad con unos cuantos juramentos y escatologías varias, que la corrección extrema es muy perniciosa; pero se entiende que no a la cara de los demás), así que Apatow dedicada dos horas y veinte a decir caca culo pis teta, con pedos, semen y otras emanaciones o fluidos.De hecho, su protagonista, Pete (Paul Rudd) realiza sus escapadas de aislamiento de un mundo de afuera frustrante (por ejemplo, no logra afianzar su estabilidad laboral con su empresa discográfica) encerrándose durante largo tiempo en el baño haciendo crucigramas mientras hace la pamema, sentado en la taza del wáter, de que está cagando, perdón, haciendo sus necesidades.

Pero el despropósito alcanza su cenit con ‘Si fuera fácil’, que además supura autoindulgencia y autocomplacencia por los cuatro costados, o mejor dicho, orificios, porque su columna vertebral más que la de la crisis de los cuarenta (oh, no somos ya niños, jóvenes, somos adultos, nos descomponemos camino de la vejez y de la putrefacción) es el ‘caca culo pis teta’, que es la manera que tienen los niños de intentar conjurar sus miedos o su rabia o frustración ( como bien se reflejaba en el funeral de ‘Fanny y Alexander’, 1983, de Ingmar Begman; ya sé que no hay que esperara de Apatow que haga ‘Escenas de un matrimonio, 1972, pero sirva de detalle iluminador de cómo Bergman incluso sabía utilizar con mucha más pertinencia y ‘gracia’ la escatología), porque ya se sabe que los psicólogos lo recomiendan (liberar la agresividad con unos cuantos juramentos y escatologías varias, que la corrección extrema es muy perniciosa; pero se entiende que no a la cara de los demás), así que Apatow dedicada dos horas y veinte a decir caca culo pis teta, con pedos, semen y otras emanaciones o fluidos.De hecho, su protagonista, Pete (Paul Rudd) realiza sus escapadas de aislamiento de un mundo de afuera frustrante (por ejemplo, no logra afianzar su estabilidad laboral con su empresa discográfica) encerrándose durante largo tiempo en el baño haciendo crucigramas mientras hace la pamema, sentado en la taza del wáter, de que está cagando, perdón, haciendo sus necesidades.

Hay dos secuencias que definen ese ‘sugestivo’ arco conceptual en el que oscila la película. En la primera, Debbie (Leslie Mann), o sea la esposa, sorprende, para su perplejidad, a su esposo abierto de patas sobre la cámara mirando un espejito enfocado hacia su ano. Con una expresión entre la repulsión y el temor, le pregunta algo así como ‘What the f*** are you doing? Pete siente que algún problema debe tener en tal zona de su cuerpo, y solicita a Debbie que le ayude y eche un vistazo, a lo que ella en principio se muestra remisa, porque le parece ya superar ciertos umbrales de confianza que entierran la relación en el sumidero del prosaísmo (ella que intenta insuflar algo de revitalización a su vida sexual, pero sólo se encuentra con alguien que hace gracietas con sus pedos en la cama; ay, ¿donde quedó la sublimación romántica?). Esa secuencia condensa el dramatismo del conflicto que sufre la pareja (la música del romanticismo, los fuegos artificiales de la pasión sexual, se han extraviado en una relación orgÁnico escatológica pragmática).

Hay dos secuencias que definen ese ‘sugestivo’ arco conceptual en el que oscila la película. En la primera, Debbie (Leslie Mann), o sea la esposa, sorprende, para su perplejidad, a su esposo abierto de patas sobre la cámara mirando un espejito enfocado hacia su ano. Con una expresión entre la repulsión y el temor, le pregunta algo así como ‘What the f*** are you doing? Pete siente que algún problema debe tener en tal zona de su cuerpo, y solicita a Debbie que le ayude y eche un vistazo, a lo que ella en principio se muestra remisa, porque le parece ya superar ciertos umbrales de confianza que entierran la relación en el sumidero del prosaísmo (ella que intenta insuflar algo de revitalización a su vida sexual, pero sólo se encuentra con alguien que hace gracietas con sus pedos en la cama; ay, ¿donde quedó la sublimación romántica?). Esa secuencia condensa el dramatismo del conflicto que sufre la pareja (la música del romanticismo, los fuegos artificiales de la pasión sexual, se han extraviado en una relación orgÁnico escatológica pragmática).

La otra secuencia tiene como centro neurálgico conceptual Megan Fox, o sus tetas, o lo que esta chica neumático representa (quizás también sea un robot como los de ‘Transformers’, o Stallone y compañía; e incluso el mismo Michael ‘Espasmos de montaje’ Bay): Desi (Megan Fox) trabaja en la tienda de Debbie, y en cierta secuencia se quita el vestido para quedar en ropa interior y suscitar las palabras de admiración de Debbie sobre sus maravillosas tetas que tantea y palpa de modo reiterado ( con bis incluido); no faltarán posteriormente secuencias de la chica en bikini nadando bajo el agua, o admirada por otros dos peterpanes que intentan ligarla.En suma, Apatow está más perdido que los protagonistas de la serie ‘Perdidos’ que, en ingeniosa, perdón, artrítica ocurrencia, se convierte en otra referencia constante (la hija mayor, Sadie, enganchada a todas las nuevas tecnologías, se está tragando toda la serie). Si la serie durante temporadas se convirtió en una estimulante exploración del principio de incertidumbre, para finalizar con una decepcionante conclusión en la que sólo faltaba que sonara alguna canción del grupo ‘Viva la gente’ o el ‘Imagine’ de ‘John Lennon’ para provocar la apertura de venas, la comedia de Apatow supura aún más convencionalidad.

La otra secuencia tiene como centro neurálgico conceptual Megan Fox, o sus tetas, o lo que esta chica neumático representa (quizás también sea un robot como los de ‘Transformers’, o Stallone y compañía; e incluso el mismo Michael ‘Espasmos de montaje’ Bay): Desi (Megan Fox) trabaja en la tienda de Debbie, y en cierta secuencia se quita el vestido para quedar en ropa interior y suscitar las palabras de admiración de Debbie sobre sus maravillosas tetas que tantea y palpa de modo reiterado ( con bis incluido); no faltarán posteriormente secuencias de la chica en bikini nadando bajo el agua, o admirada por otros dos peterpanes que intentan ligarla.En suma, Apatow está más perdido que los protagonistas de la serie ‘Perdidos’ que, en ingeniosa, perdón, artrítica ocurrencia, se convierte en otra referencia constante (la hija mayor, Sadie, enganchada a todas las nuevas tecnologías, se está tragando toda la serie). Si la serie durante temporadas se convirtió en una estimulante exploración del principio de incertidumbre, para finalizar con una decepcionante conclusión en la que sólo faltaba que sonara alguna canción del grupo ‘Viva la gente’ o el ‘Imagine’ de ‘John Lennon’ para provocar la apertura de venas, la comedia de Apatow supura aún más convencionalidad.

La comedia se domestica, o se degrada (exuda mediocridad) y regresiona a la ‘pleistocénica’ adolescencia ( ¿realizará Apatow una secuela de ‘Mira quién habla’?). Cierto que hay oasis de comedias dramáticas con sustancia, ‘adultas’, a la par que ingeniosas, como la espléndida ‘Un lugar donde quedarse’ (2009), de Sam Mendes, complemento y reverso luminoso de su magistral ‘Revolutionary road’ (2008). O la muy sugerente ‘Amor y letras’ de Josh Radnor, que se estrenará dentro de pocas semanas. Quizá Apatow está también muerto como los protagonistas de ‘Perdidos’, o quizá sea un robot (peterpanesco, eso sí). Desde luego le vendría muy bien, como al Alex de ‘La naranja mecánica’, que le utilizaran como cobaya para otro experimento ‘Ludovico’ mientras en un bucle de largos años, como largas resultan sus películas kilométricas, le proyectaran las ‘screwball comedies’ que dirigieron en los 30 y 40 cineastas como Hawks, McCarey, Lubitsch, Leisen, Capra o Sturges. Ojalá sí fuera fácil hacer películas cómo las que realizaban estos insignes cineastas.

La comedia se domestica, o se degrada (exuda mediocridad) y regresiona a la ‘pleistocénica’ adolescencia ( ¿realizará Apatow una secuela de ‘Mira quién habla’?). Cierto que hay oasis de comedias dramáticas con sustancia, ‘adultas’, a la par que ingeniosas, como la espléndida ‘Un lugar donde quedarse’ (2009), de Sam Mendes, complemento y reverso luminoso de su magistral ‘Revolutionary road’ (2008). O la muy sugerente ‘Amor y letras’ de Josh Radnor, que se estrenará dentro de pocas semanas. Quizá Apatow está también muerto como los protagonistas de ‘Perdidos’, o quizá sea un robot (peterpanesco, eso sí). Desde luego le vendría muy bien, como al Alex de ‘La naranja mecánica’, que le utilizaran como cobaya para otro experimento ‘Ludovico’ mientras en un bucle de largos años, como largas resultan sus películas kilométricas, le proyectaran las ‘screwball comedies’ que dirigieron en los 30 y 40 cineastas como Hawks, McCarey, Lubitsch, Leisen, Capra o Sturges. Ojalá sí fuera fácil hacer películas cómo las que realizaban estos insignes cineastas.

lunes, 25 de febrero de 2013

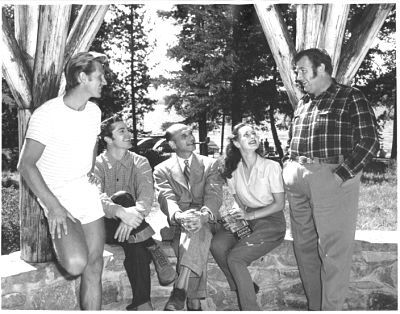

Plácidas pausas de rodaje: Dana Andrews, Lloud Bridges, Patricia Roc, Andy Devine y el novelista de westerns, Ernest Haycox

El novelista Ernest Haycox, especializado en el género de western, rodeado por Lloyd Bridges, Dana Andrews, Patricia Roc y Andy Devine, durante el rodaje de la excelente 'Tierra generosa' (1946), el que me resulta más sugerente de los cuatro interesantes westerns que dirigió Jacques Tourneur, y que adaptaba un relato, con el mismo título, de Haycox publicado un año antes. Haycox publicó doce novelas y trescientos relatos cortos. Uno de estos, 'Stage to Lordsbug' fue la base para el guión de 'La diligencia' (1939), de John Ford, como la novela 'Trouble shooter' para 'Union pacific' (1939), de Cecil B De Mille. 'lucha a muerte' (1951), de Andre De Toth adapta otra de sus novelas, 'Man in the saddle' (también título original de la película). También es autor del argumento de la obra de Ray Enright, con Errol Flynn, 'Montana' (1950), año en el que fallecería.

El novelista Ernest Haycox, especializado en el género de western, rodeado por Lloyd Bridges, Dana Andrews, Patricia Roc y Andy Devine, durante el rodaje de la excelente 'Tierra generosa' (1946), el que me resulta más sugerente de los cuatro interesantes westerns que dirigió Jacques Tourneur, y que adaptaba un relato, con el mismo título, de Haycox publicado un año antes. Haycox publicó doce novelas y trescientos relatos cortos. Uno de estos, 'Stage to Lordsbug' fue la base para el guión de 'La diligencia' (1939), de John Ford, como la novela 'Trouble shooter' para 'Union pacific' (1939), de Cecil B De Mille. 'lucha a muerte' (1951), de Andre De Toth adapta otra de sus novelas, 'Man in the saddle' (también título original de la película). También es autor del argumento de la obra de Ray Enright, con Errol Flynn, 'Montana' (1950), año en el que fallecería.

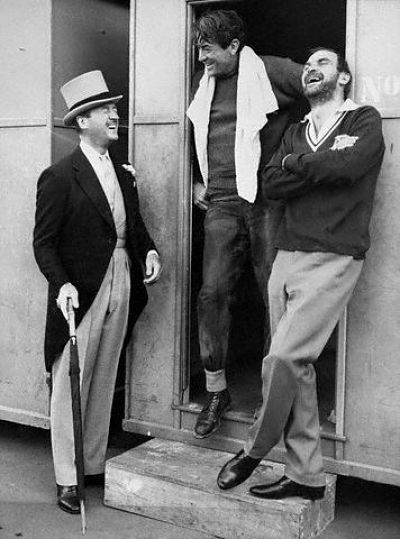

Plácidas pausas de rodaje: David Niven, Gregory Peck y Stanley Baker

Gregory Peck, Stanley Baker, con vestuario de 'faena de rodaje', ríen, con David Niven, con atuendo de 'tengo el día libre y voy a las carreras', durante el rodaje de 'Los cañones de Navarone' (1961), de J Lee Thompson, quien, en estas lides genéricas bélicas, estuvo mucho más inspirado en la bastante menos célebre 'Fugitivos del desierto' (Ice cold in Alex, 1958)

Gregory Peck, Stanley Baker, con vestuario de 'faena de rodaje', ríen, con David Niven, con atuendo de 'tengo el día libre y voy a las carreras', durante el rodaje de 'Los cañones de Navarone' (1961), de J Lee Thompson, quien, en estas lides genéricas bélicas, estuvo mucho más inspirado en la bastante menos célebre 'Fugitivos del desierto' (Ice cold in Alex, 1958)

Richard Widmark y Gene Tierney: Noche en la ciudad

Richard Widmark y Gene Tierney en una imagen promocional de la magistral 'Noche en la ciudad' (Night and the city, 1950), otra producción de la Fox bajo estandarte británico, rodada en Londres, y dirigida por Jules Dassin, quien, también víctima de la 'Caza de Brujas' fue incluido en la 'lista negra' de Hollywood durante su producción, por lo que no pudo supervisar el montaje de la banda sonora. Dado que también tendría dificultades para ser contratado de nuevo, optó, como otros cineastas, como Losey, Berry o Enfield, entre otros, por exiliarse

Richard Widmark y Gene Tierney en una imagen promocional de la magistral 'Noche en la ciudad' (Night and the city, 1950), otra producción de la Fox bajo estandarte británico, rodada en Londres, y dirigida por Jules Dassin, quien, también víctima de la 'Caza de Brujas' fue incluido en la 'lista negra' de Hollywood durante su producción, por lo que no pudo supervisar el montaje de la banda sonora. Dado que también tendría dificultades para ser contratado de nuevo, optó, como otros cineastas, como Losey, Berry o Enfield, entre otros, por exiliarse

The sound of fury

Hay películas, como ‘The sound of fury/Try and get me’ (1950), de Cyril Endfield, que parecen hurgar en esa herida que indica que no tenemos solución. Esa herida es ese sonido de la furia que brama en las sobrecogedoras secuencias finales, quizá de las más descarnadas realizadas en una producción estadounidense. Como ‘Furia’ (1936), de Fritz Lang, se inspira en los linchamientos que acaecieron en 1933 en San Jose, California, cuando una jauría humana linchó a los secuestradores y asesinos de Brooke Hart. La película de Lang no sólo desentraña el horror de ese tumor del instinto que es ‘la venganza es nuestra’, de la barbarie del ciego populacho que permite el desbocamiento de la bestia que hay en nosotros gracias al anonimato en la indiferenciada masa, sino que acentúa su despropósito con la condición inocente de aquel a quien linchan , como reflejo de un país de tinieblas morales corrompidas que convierte al inocente en un espectro vengador, o en un maldito que se ve abocado a la actividad delincuente en la posterior, e igual de demoledora, ‘Sólo se vive una vez’ (1937).

Hay películas, como ‘The sound of fury/Try and get me’ (1950), de Cyril Endfield, que parecen hurgar en esa herida que indica que no tenemos solución. Esa herida es ese sonido de la furia que brama en las sobrecogedoras secuencias finales, quizá de las más descarnadas realizadas en una producción estadounidense. Como ‘Furia’ (1936), de Fritz Lang, se inspira en los linchamientos que acaecieron en 1933 en San Jose, California, cuando una jauría humana linchó a los secuestradores y asesinos de Brooke Hart. La película de Lang no sólo desentraña el horror de ese tumor del instinto que es ‘la venganza es nuestra’, de la barbarie del ciego populacho que permite el desbocamiento de la bestia que hay en nosotros gracias al anonimato en la indiferenciada masa, sino que acentúa su despropósito con la condición inocente de aquel a quien linchan , como reflejo de un país de tinieblas morales corrompidas que convierte al inocente en un espectro vengador, o en un maldito que se ve abocado a la actividad delincuente en la posterior, e igual de demoledora, ‘Sólo se vive una vez’ (1937).

La obra de Endfield, con guión de Joe Pagano, que adapta su propia novela, ‘The condemned’ (de la que Endfield y Pagano eliminaron pasajes demasiados ‘didácticos’; es decir se logró limar la verbalización excesiva del substrato de ideas para hacerla textura, cuerpo narrativo), se centra en dos reales culpables, pero especialmente en uno, en Tyler (Farnk Lovejoy). En sus dos primeros tercios, la película nos narra su proceso de ‘degradación’, de inmersión en el abismo, cómo se ve abocado, por su precariedad material, por necesidad de supervivencia, ya que se va viendo sumido en la desesperación, en un margen cada vez más lejano de la estable vida normal, en otros márgenes, los de las sombras de lo proscrito, la actividad de delincuente, participando en robos, cuya culminación, o vórtice abisal de caída irrevocable, es ese secuestro.

La obra de Endfield, con guión de Joe Pagano, que adapta su propia novela, ‘The condemned’ (de la que Endfield y Pagano eliminaron pasajes demasiados ‘didácticos’; es decir se logró limar la verbalización excesiva del substrato de ideas para hacerla textura, cuerpo narrativo), se centra en dos reales culpables, pero especialmente en uno, en Tyler (Farnk Lovejoy). En sus dos primeros tercios, la película nos narra su proceso de ‘degradación’, de inmersión en el abismo, cómo se ve abocado, por su precariedad material, por necesidad de supervivencia, ya que se va viendo sumido en la desesperación, en un margen cada vez más lejano de la estable vida normal, en otros márgenes, los de las sombras de lo proscrito, la actividad de delincuente, participando en robos, cuya culminación, o vórtice abisal de caída irrevocable, es ese secuestro.

Tyler es un hombre corriente, con esposa, Judy (Katleen Ryan) e hijo, que carece de trabajo. Sus problemas, para poder disponer del mínimo sustento de alimentación, son tan acuciantes que decide aceptar la propuesta, a la que en principio se muestra reticente por escrúpulos morales, que le realiza Slocum (Lloyd Bridges). Este no deja de encarnar o representar el lado siniestro de una sociedad seductora que ofrece, vende, éxito, ser el mejor, en donde lo importante es la imagen que proyectas (con la que te presentas, como la sociedad del consumismo) manifiesto en las secuencias en que es presentado Slocum, haciendo alardes de sus habilidades con los bolos, y después, en la habitación, alardeando de su figura , de su físico, rociándose el cuerpo con perfume, tratando a Tyler (del que sabe su necesidad) como si fuera un vasallo (indicándole que le ate los botones de la manga de su camisa de sed), en lo que es un auténtico y sibilino proceso de seducción para ‘reclutarle’ como cómplice.

Tyler es un hombre corriente, con esposa, Judy (Katleen Ryan) e hijo, que carece de trabajo. Sus problemas, para poder disponer del mínimo sustento de alimentación, son tan acuciantes que decide aceptar la propuesta, a la que en principio se muestra reticente por escrúpulos morales, que le realiza Slocum (Lloyd Bridges). Este no deja de encarnar o representar el lado siniestro de una sociedad seductora que ofrece, vende, éxito, ser el mejor, en donde lo importante es la imagen que proyectas (con la que te presentas, como la sociedad del consumismo) manifiesto en las secuencias en que es presentado Slocum, haciendo alardes de sus habilidades con los bolos, y después, en la habitación, alardeando de su figura , de su físico, rociándose el cuerpo con perfume, tratando a Tyler (del que sabe su necesidad) como si fuera un vasallo (indicándole que le ate los botones de la manga de su camisa de sed), en lo que es un auténtico y sibilino proceso de seducción para ‘reclutarle’ como cómplice.

El estilo narrativo, y visual, áspero , de un grisura supurante de sombras, de estos pasajes, está tiznada de una cotidianeidad de luz que hace entrecerrar los ojos, como si la vida ordinaria dañara, como si se fuera descosiendo, y fuera la noche, cuando realizan sus acciones delictivas, cuando encontraran el momento de lograr encontrar esa fisura o hendidura en la que poder extraer su beneficio que les permita reencontrar la luz. También es admirable cómo la narración se desvía para centrarse puntualmente en personajes secundarios como Hazel (Katharine Locke), una de las dos amigas que le presenta Slocum: Para Hazel, que no sabe que está casado, Tyler se convierte en la representación de un sueño romántico realizado, ese hombre que anhelaba encontrar. Pero es una falsa ilusión, como esa vida de delincuencia para Tyler, ya sumido en la desesperación y los remordimientos tras el asesinato que cometió Slocum (en la que un desgarrador primer plano de Tyler, cuando escucha cómo Slocum machaca con una piedra la cabeza del secuestrado, marca ese cruce de un umbral del que no hay vuelta atrás sino inmersión en los abismos). Por ello, ante Hazel, que lo ve como la promesa de un sueño, Tyler, revienta ante el reflejo de su propio engaño, como si rasgara la pantalla con el vómito de su desolación.

El estilo narrativo, y visual, áspero , de un grisura supurante de sombras, de estos pasajes, está tiznada de una cotidianeidad de luz que hace entrecerrar los ojos, como si la vida ordinaria dañara, como si se fuera descosiendo, y fuera la noche, cuando realizan sus acciones delictivas, cuando encontraran el momento de lograr encontrar esa fisura o hendidura en la que poder extraer su beneficio que les permita reencontrar la luz. También es admirable cómo la narración se desvía para centrarse puntualmente en personajes secundarios como Hazel (Katharine Locke), una de las dos amigas que le presenta Slocum: Para Hazel, que no sabe que está casado, Tyler se convierte en la representación de un sueño romántico realizado, ese hombre que anhelaba encontrar. Pero es una falsa ilusión, como esa vida de delincuencia para Tyler, ya sumido en la desesperación y los remordimientos tras el asesinato que cometió Slocum (en la que un desgarrador primer plano de Tyler, cuando escucha cómo Slocum machaca con una piedra la cabeza del secuestrado, marca ese cruce de un umbral del que no hay vuelta atrás sino inmersión en los abismos). Por ello, ante Hazel, que lo ve como la promesa de un sueño, Tyler, revienta ante el reflejo de su propio engaño, como si rasgara la pantalla con el vómito de su desolación.

Las últimas secuencias, las del linchamiento, son de una crudeza inenarrable, con un empleo, además del sonido, portentoso. El montaje alterno de los planos de ambos, Tyler y Slocum, cada uno en su estrecha celda, y el de esa masa ciega que asciende por escaleras y pasillos de modo inmisericorde, implacable y avasallador, es uno de los pasajes más sangrantemente dolientes y terribles vistos en una pantalla. El silencio posterior no es sino el del abismo que nos ha devuelto la mirada. Al año siguiente, Endfield, fue calificado como comunista por el Comité de actividades norteamericanas, y estigmatizado en la lista negra de Hollywood. También fue linchado. Abandonó Estados Unidos, donde no volvería a trabajar. Pero siguió realizando espléndidas obras en Gran Bretaña, como ‘Ruta infernal’ (1957) y ‘Zulú’ (1964).

Las últimas secuencias, las del linchamiento, son de una crudeza inenarrable, con un empleo, además del sonido, portentoso. El montaje alterno de los planos de ambos, Tyler y Slocum, cada uno en su estrecha celda, y el de esa masa ciega que asciende por escaleras y pasillos de modo inmisericorde, implacable y avasallador, es uno de los pasajes más sangrantemente dolientes y terribles vistos en una pantalla. El silencio posterior no es sino el del abismo que nos ha devuelto la mirada. Al año siguiente, Endfield, fue calificado como comunista por el Comité de actividades norteamericanas, y estigmatizado en la lista negra de Hollywood. También fue linchado. Abandonó Estados Unidos, donde no volvería a trabajar. Pero siguió realizando espléndidas obras en Gran Bretaña, como ‘Ruta infernal’ (1957) y ‘Zulú’ (1964).

domingo, 24 de febrero de 2013

Hombre de dos mundos

En ‘Hombre de dos mundos’ (The house in the square/I’ll never forget you, 1951), de Roy Ward Baker, Peter (Tyrone Power) es un hombre insatisfecho en ambos tiempos. En el momento presente, piensa en la sociedad de dos siglos atrás como una especie de Arcadia, pero tras conocerla, cuando viaje en el tiempo a causa de un relámpago que cae sobre él, verá que tras esa idealización prima no sólo la suciedad y sordidez en su ambiente (hombres peleándose en el barro, niños maltratados, mugre y pobreza, niños explotados en trabajos embrutecedores en sótanos; reflejo de una sociedad cimentada sobre unas desproporcionadas diferencias de clase) sino en una mentalidad ruin y temerosa, la de los que detentan, por privilegio de clase, el poder y por tanto la toma de decisiones; aquellos que pueden ordenar el ingreso en un manicomio para quien actúe de modo diferente, a quien califican como un brujo o demonio, cual vampiro (llegan a realizar ante él el signo de la cruz con un par de candelabros), porque tiene capacidades adivinatorias del futuro, y tiene un laboratorio con experimentos (adelantos de la ciencia futura, como maquetas de barcos de vapor o la bombilla eléctrica) ante los que reaccionan con temor, porque no lo entienden.

Randall MacDougall (guionista de ‘Objetivo Birmania’, ‘Cuando ruge la marabunta’, ‘Último tren a Katanga’), adapta ‘Berkeley square’, la obra teatral de John L Balderston autor de la pieza teatral de ‘Drácula’ que adaptó Todd Browning en 1931, y guionista de ‘El doctor Frankenstein’ (1931) ‘La momia (1932), ‘La novia de Frankenstein’ (1935), ‘Tres lanceros bengalíes’ (1935) o de las dos versiones de ‘El orisionero de Zenda’, en 1939 y 1952. La adaptación iba a haberse producido en 1945, con Gregory Peck y Maureen O’Hara como protagonistas, pero al ser realizada en 1951, cobra otras resonancias ya que no deja de ser un reflejo mordaz de su tiempo. Es una producción británica (aunque de la Fox, con Sol C Siegel, que acababa de producir ‘Fourteen hours’, ‘El príncipe de los zorros’ o ‘Carta a tres esposas’, al cargo; en Gran Bretaña se tituló ‘House in the square’ y en Estados Unidos se estrenaría dos meses después como ‘I’ll never forget you), pero parece el espejo de ese tiempo terrible de 1951 en Estados Unidos, en plena persecución de la Caza de brujas del pensamiento progresista, estigmatizados como diablos, en este caso, los comunistas. Peter, de hecho, es un estadounidense trabajando (en lo que puede verse como una transposición de tantos perseguidos que optaron por exiliarse) en Gran Bretaña.

Añádase que en el tiempo presente Peter es un científico que experimenta con la fisión nuclear. Con una prueba de ensayo y error comienza la película; es el reflejo siniestro de la ciencia, la amenaza que penderá sobre la sociedad durante décadas, la de la guerra nuclear entre ambos ‘bloques’, desde el lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, convertida en el símbolo de la lid de fuerzas: Ese terrible panorama que hace sentir a Peter que la sociedad dos siglos atrás, por comparación, parecía un paraíso. Pero la mezquindad define al ser humano en cualquier periodo de su tiempo. Esa Arcadia, que queda suspendida entre tiempos, como se manifestará con rostro imprevisto de mujer, Helen (Ann Blyth). Como contrapunto a la decepción que va sufriendo Peter en esa sociedad del siglo XVIII que no puede aceptar lo extraño, lo que no comprende, será ese amor que brota entre ambos ese ‘mundo aparte’ que anhelaba. Helen será la única que confía en él, en primera instancia, la que no siente temor ni rechazo ante sus capacidades anticipativas, y que será, posteriormente, capaz de verle en ese otro tiempo, el de dos siglos después, en una de las secuencias más bellas e intensas de la película).

‘Hombre de dos mundos’ tiene otro de sus momentos más sobresalientes en los pasajes previos al salto temporal: la secuencia de la conversación entre Peter y otro científico, británico, Roger (Michael Rennie), en la casa del primero, una lujosa casa que no ha sido modificada en dos siglos. En esta secuencia Peter comparte su intuición de que ha vivido en otro tiempo, de que intercambió su vida, durante un corto espacio de tiempo, con un antepasado, con el mismo nombre, que está retratado en un cuadro. Es admirable cómo se va asentando la incertidumbre, una turbadora atmósfera, en la que son capitales la interpretación, excelente, como si una sombra se hubiera asentado en su expresión, de Tyrone Power, y el sonido de los truenos de la tormenta que acaece en ese momento, además del mismo contraste entre decorados y personajes, como si se estuviera ya en un umbral a otro tiempo, que no ha sido modificado; lo que se modifica es la percepción, la sensación de estar entre tiempos.

La fotografía (espléndida, de Georges Perinal) en estos pasajes es en blanco y negro, y los relacionados con el pasado, en color (Perinal sería también el responsable de otra obra que combinaría ambos, ‘Buenos días, tristeza’, 1958, de Otto Preminger). Ese blanco y negro ya ensombrece el acercamiento al pasado, como una mancha que se va extendiendo, a la vez que revelando: ya en el pasado está la simiente de los desatinos del presente: la rigidez de los que encerraban en un manicomio al diferente, o le quemaban, ahora crean bombas atómicas y estigmatizan negándoles trabajo o forzando a que se exilien. El final es bellísimo, pero también desolador, en un sombrío cementerio. El amor no vence al tiempo, o sólo en la memoria, la sinrazón sí, porque no deja de repetirse, y de frustrar, o convertir en muerte, lo sublime y lo bello.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)