Brigitte Bardot fotografiada por Sam Levin

Brigitte Bardot fotografiada por Sam Levin

Translate

lunes, 30 de septiembre de 2013

Jean Paul Belmondo y la silla de ruedas travelling

Jean Paul Belmondo descansa en una silla de ruedas modelo 'Travelling' durante una pausa de rodaje de 'Al final de la escapada' (A bout de souffle, 1960), de Jean Louc Godard

Jean Paul Belmondo descansa en una silla de ruedas modelo 'Travelling' durante una pausa de rodaje de 'Al final de la escapada' (A bout de souffle, 1960), de Jean Louc Godard

Jean Luc Godard, Raoul Coutard (en la silla con la cámara) con Jean Paul Belmondo y Jean Seberg durante el rodaje de una secuencia de 'Al final de la escapada' 1960), en agosto de 1959.

Jean Luc Godard, Raoul Coutard (en la silla con la cámara) con Jean Paul Belmondo y Jean Seberg durante el rodaje de una secuencia de 'Al final de la escapada' 1960), en agosto de 1959.

Sofia Loren y los maniquíes

En rodaje: Judy Garland

domingo, 29 de septiembre de 2013

Jeanne Moreau, la esfinge

Catherine Deneuve, Yvonne Furneaux e Ian Hendry, un brindis sin repulsión

sábado, 28 de septiembre de 2013

Kim Novak y otras luces

Frank Sinatra y sus prácticas de batería

En rodaje: Otto Preminger, Joseph N Welch, Murray Hamilton y Brooks West

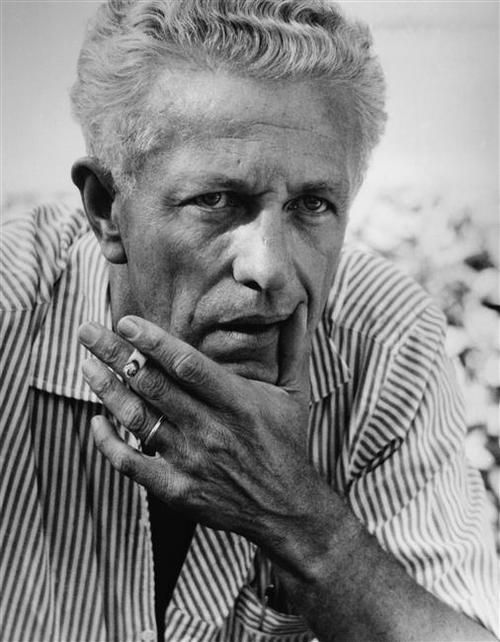

Otto Preminger, Gene Tierney y otros retornos en Tempestado sobre Washington

Gene Tierney y Otto Preminger durante la presentación en Cannes de la magnífica 'Tempestad sobre Washington' (Advise and consent, 1962). La actriz llevaba siete años ausente de la gran pantalla, tras años luchando con la aguda depresión por su trastorno bipolar, incluidos tratamientos de shock. La Fox le había propuesto en 1959, tras su rehabilitación, el papel de 'Vacaciones para enamorados', de Henry Levin, pero no pudo con el estres que le causaba el actuar. Preminger, con quien ya había trabajado anteriormente, en tres ocasiones, en 'Laura' (1944), y 'Vorágine' (1949) y 'Al borde del peligro' (1950), lo consiguió. Aunque no que Martin Luther King interpretara a un sensador del Sur (aunque no hubiera aún senadores negros), porque pensó que sería positivo para promocionar el movimiento por los derechos civiles que encabeza King, pero este, tras pensárselo, rehusó la propuesta porque pensó que más intensificaría las hostilidades. Preminger también propulsó el retorno de dos actores como Burgess Meredith y Will Geer que habían sufrido una década antes las 'hostilidades' del Comité de actividades antinorteamericanas cuando se negarón a declarar, con lo que habían sido incluidos en la 'lista negra' que imposibilitaba que consiguieran trabajo en los Estudios durante la anterior década. Meredith, de hecho, en la película interpreta al personaje que desvela los vínculos pretéritos con actividades comunisitas del personaje del aspirante a presidente que encarna Henry Fonda. Preminger, además, consiguió que por primera vez, en una película de Estudio, se viera un bar de ambiente homosexual, como consiguió que superara la censura la subtrama del senador que es objeto de chantaje por sus relaciones homosexuales pasadas cuando estaba en el ejercito.

Gene Tierney y Otto Preminger durante la presentación en Cannes de la magnífica 'Tempestad sobre Washington' (Advise and consent, 1962). La actriz llevaba siete años ausente de la gran pantalla, tras años luchando con la aguda depresión por su trastorno bipolar, incluidos tratamientos de shock. La Fox le había propuesto en 1959, tras su rehabilitación, el papel de 'Vacaciones para enamorados', de Henry Levin, pero no pudo con el estres que le causaba el actuar. Preminger, con quien ya había trabajado anteriormente, en tres ocasiones, en 'Laura' (1944), y 'Vorágine' (1949) y 'Al borde del peligro' (1950), lo consiguió. Aunque no que Martin Luther King interpretara a un sensador del Sur (aunque no hubiera aún senadores negros), porque pensó que sería positivo para promocionar el movimiento por los derechos civiles que encabeza King, pero este, tras pensárselo, rehusó la propuesta porque pensó que más intensificaría las hostilidades. Preminger también propulsó el retorno de dos actores como Burgess Meredith y Will Geer que habían sufrido una década antes las 'hostilidades' del Comité de actividades antinorteamericanas cuando se negarón a declarar, con lo que habían sido incluidos en la 'lista negra' que imposibilitaba que consiguieran trabajo en los Estudios durante la anterior década. Meredith, de hecho, en la película interpreta al personaje que desvela los vínculos pretéritos con actividades comunisitas del personaje del aspirante a presidente que encarna Henry Fonda. Preminger, además, consiguió que por primera vez, en una película de Estudio, se viera un bar de ambiente homosexual, como consiguió que superara la censura la subtrama del senador que es objeto de chantaje por sus relaciones homosexuales pasadas cuando estaba en el ejercito.

Hijas, esposas y una madre

En la proyección de una película familiar, las imágenes se aceleran cuando se ve a Sakanishi (Hideko Takamine) realiza sus tareas domésticas, lo que crea un efecto cómico, cual slapstick, que suscita la sonrisa de los familiares, y el agobio de ella. En otras escenas rodadas, en una excursión al campo, las parejas realizan escenificaciones amorosas cual juego de niños. Representaciones, risas, de y sobre la vida doméstica y las relaciones sentimentales, superficies capciosas, como la misma luminosidad y el vibrante cromatismo en cinemascope, de 'Hijas, esposas y una madre' (Musuma tsuma haha, 1960), de Mikio Naruse, una pantalla que oculta amarguras, decepciones y relaciones cuyas sonrisas aparentes pueden convertirse fácilmente en un gesto indiferente o en una petición interesada. 'Los vínculos familiares son lo más importante, pero los parientes somos unos extraños', dice uno de los cinco hijos que componen, junto a la madre, el protagonismo coral, como flores de un racimo (como suele ser usual en el cine de Naruse), de una obra que, como indica el título (aunque sean tres hermanas y dos hermanos), sobre todo se centra en las consecuencias que deparan sobre las mujeres unas enquistadas tradiciones.

En la proyección de una película familiar, las imágenes se aceleran cuando se ve a Sakanishi (Hideko Takamine) realiza sus tareas domésticas, lo que crea un efecto cómico, cual slapstick, que suscita la sonrisa de los familiares, y el agobio de ella. En otras escenas rodadas, en una excursión al campo, las parejas realizan escenificaciones amorosas cual juego de niños. Representaciones, risas, de y sobre la vida doméstica y las relaciones sentimentales, superficies capciosas, como la misma luminosidad y el vibrante cromatismo en cinemascope, de 'Hijas, esposas y una madre' (Musuma tsuma haha, 1960), de Mikio Naruse, una pantalla que oculta amarguras, decepciones y relaciones cuyas sonrisas aparentes pueden convertirse fácilmente en un gesto indiferente o en una petición interesada. 'Los vínculos familiares son lo más importante, pero los parientes somos unos extraños', dice uno de los cinco hijos que componen, junto a la madre, el protagonismo coral, como flores de un racimo (como suele ser usual en el cine de Naruse), de una obra que, como indica el título (aunque sean tres hermanas y dos hermanos), sobre todo se centra en las consecuencias que deparan sobre las mujeres unas enquistadas tradiciones.

Sakanishi reconoce que no sabría qué hacer si se separara, no tendría donde ir. Su marido responde al prototipo de hombre que hay días que llega tarde porque igual disfruta de ciertos placeres en ciertos locales. El hermano pequeño, fotógrafo, también comienza a realizar sus devaneos, de lo que no deja de percatarse su esposa. En todas las relaciones pende la posibilidad de una separación, porque hay mujeres menos resignadas, o más decididas. Sanae (Setsuko Hara) ha dejado su casa tras discutir con su esposo, pero la muerte de este le coloca en una situación que suele ser delicada, la de viuda. Las viudas, como las madres, son componentes que se pueden convertir en perturbaciones, en apósitos incómodos, porque hay que mantenerlas. Pero Sanae, por el momento, aún dispone de cierto dinero, gracias al seguro de su esposo muerto. Y no quiere convertirse en carga ni apósito, por lo que decide formalizar su estancia en el hogar familiar que la acoja, a través del pago de un alquiler, La ironía es que ella se convertirá en la solución conveniente para las precariedades de otros, ya que le pedirán dinero prestado en varias ocasiones.

Sakanishi reconoce que no sabría qué hacer si se separara, no tendría donde ir. Su marido responde al prototipo de hombre que hay días que llega tarde porque igual disfruta de ciertos placeres en ciertos locales. El hermano pequeño, fotógrafo, también comienza a realizar sus devaneos, de lo que no deja de percatarse su esposa. En todas las relaciones pende la posibilidad de una separación, porque hay mujeres menos resignadas, o más decididas. Sanae (Setsuko Hara) ha dejado su casa tras discutir con su esposo, pero la muerte de este le coloca en una situación que suele ser delicada, la de viuda. Las viudas, como las madres, son componentes que se pueden convertir en perturbaciones, en apósitos incómodos, porque hay que mantenerlas. Pero Sanae, por el momento, aún dispone de cierto dinero, gracias al seguro de su esposo muerto. Y no quiere convertirse en carga ni apósito, por lo que decide formalizar su estancia en el hogar familiar que la acoja, a través del pago de un alquiler, La ironía es que ella se convertirá en la solución conveniente para las precariedades de otros, ya que le pedirán dinero prestado en varias ocasiones.

Incluso, será ella, la única capaz de sacrificarse por su madre, cuando las dificultades económicas de todos los componentes familiares (más preocupados por cómo se realizan las reparticiones por la venta de una casa) determinan que la madre se convierta en una figura a sortear. Sanae será capaz de aceptar una propuesta de matrimonio que no desea, porque de ese modo podría acoger con ella a su madre. Aún es más doliente ese sacrificio (elocuente que la actriz sea alguien que parece que tiene la sonrisa como rasgo expresivo) porque implica el no aceptar la posibilidad de un amor con Shingo (Tatsuya Nakadai), ya que es diez años más joven que él (y se supone que la sociedad 'demanda' que él busque una mujer que asegure el poder darle hijos, y ella ya tiene 40). Ambos habían contemplado la estatua de una figura pensante. Ambos acaban convertidos en figuras de piedras por el peso de unas tradiciones que no son sino ideas rígidas, lastres que propician el desperdicio de sus vidas. Sanae es otra de tantas mujeres que quedan atrapadas en sus papeles de esposas o madres, en unas perchas que sangran, aunque forcejeen con liberarse. Sanae había vuelto a sentirse viva al conocer a Shingo, como si se diera luz de nuevo, como si se diera a luz a sí misma. Pero bajo la superficie de la luz de una pantalla de vida, habitan muchas sombras. Aunque alguna despierte, como Sakanishi, y abra una pequeña hendidura en la piedra.

Incluso, será ella, la única capaz de sacrificarse por su madre, cuando las dificultades económicas de todos los componentes familiares (más preocupados por cómo se realizan las reparticiones por la venta de una casa) determinan que la madre se convierta en una figura a sortear. Sanae será capaz de aceptar una propuesta de matrimonio que no desea, porque de ese modo podría acoger con ella a su madre. Aún es más doliente ese sacrificio (elocuente que la actriz sea alguien que parece que tiene la sonrisa como rasgo expresivo) porque implica el no aceptar la posibilidad de un amor con Shingo (Tatsuya Nakadai), ya que es diez años más joven que él (y se supone que la sociedad 'demanda' que él busque una mujer que asegure el poder darle hijos, y ella ya tiene 40). Ambos habían contemplado la estatua de una figura pensante. Ambos acaban convertidos en figuras de piedras por el peso de unas tradiciones que no son sino ideas rígidas, lastres que propician el desperdicio de sus vidas. Sanae es otra de tantas mujeres que quedan atrapadas en sus papeles de esposas o madres, en unas perchas que sangran, aunque forcejeen con liberarse. Sanae había vuelto a sentirse viva al conocer a Shingo, como si se diera luz de nuevo, como si se diera a luz a sí misma. Pero bajo la superficie de la luz de una pantalla de vida, habitan muchas sombras. Aunque alguna despierte, como Sakanishi, y abra una pequeña hendidura en la piedra.

viernes, 27 de septiembre de 2013

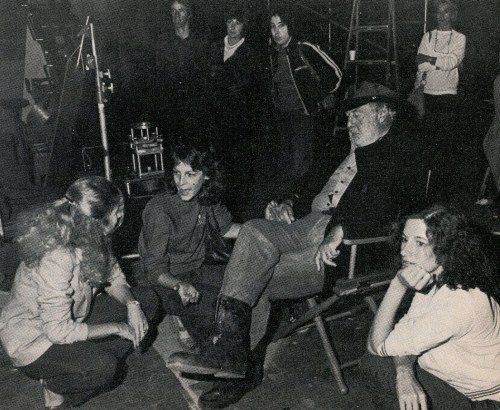

Plácidas pausas de rodaje: John Houseman, Jamie Lee Curtis, Debra Hill y Nancy Loomis, la fugaz actriz que casi sólo trabajó con Carpenter

Es la hora de contar un cuento...John Houseman narra otra historia a Jamie Lee Curtis, Nancy Loomis y la productora y co guionista Debra Hill, en una pausa de rodaje de 'La niebla' (The fog, 1980). Nancy Loomis tuvo una muy breve carrera como actriz, casi centrada en obras de Carpenter. Intervino en 'Asalto a la comisaría del distrito 13' (1976), en la que también se encargó del vestuario, con el nombre de Nancy Kyes, 'La noche de Halloween' (1978) y 'La niebla' (1980). Tuvo breves apariciones en las dos siguientes secuelas de 'Halloween'. Se retiraría del cine tras alguna efimera participación en alguna producción televisiva, se dedicó a la escultura. Se casó con el director Tommy Lee Wallace ('Halloween III' o 'It'), con el que tuvo dos hijos, y del que se divorciaría.

Es la hora de contar un cuento...John Houseman narra otra historia a Jamie Lee Curtis, Nancy Loomis y la productora y co guionista Debra Hill, en una pausa de rodaje de 'La niebla' (The fog, 1980). Nancy Loomis tuvo una muy breve carrera como actriz, casi centrada en obras de Carpenter. Intervino en 'Asalto a la comisaría del distrito 13' (1976), en la que también se encargó del vestuario, con el nombre de Nancy Kyes, 'La noche de Halloween' (1978) y 'La niebla' (1980). Tuvo breves apariciones en las dos siguientes secuelas de 'Halloween'. Se retiraría del cine tras alguna efimera participación en alguna producción televisiva, se dedicó a la escultura. Se casó con el director Tommy Lee Wallace ('Halloween III' o 'It'), con el que tuvo dos hijos, y del que se divorciaría.

En rodaje: Robert Shaw y el tiburón

En la excelente 'Tiburón' (jaws, 1975), de Steven Spielberg, sólo hubiera cambiado un plano: aquel en el que el fascinante personaje encarnado admirablemente por Robert Shaw es mordido por el escualo gigante, por este, un poco más burlón. Aunque quizás hubiera quitado algo de tensión al espléndido climax, un poquitín, vamos, una pizquita; pero después de la soberana secuencia en la que relata su experiencia durante la guerra rodeado de tiburones en el agua junto al resto de los soldados y tripulantes del barco hundido, no hubiera quedado mal este 'poético' gesto (por soñar...).

En la excelente 'Tiburón' (jaws, 1975), de Steven Spielberg, sólo hubiera cambiado un plano: aquel en el que el fascinante personaje encarnado admirablemente por Robert Shaw es mordido por el escualo gigante, por este, un poco más burlón. Aunque quizás hubiera quitado algo de tensión al espléndido climax, un poquitín, vamos, una pizquita; pero después de la soberana secuencia en la que relata su experiencia durante la guerra rodeado de tiburones en el agua junto al resto de los soldados y tripulantes del barco hundido, no hubiera quedado mal este 'poético' gesto (por soñar...).

En rodaje: Veronica Cartwright y el alien

En rodaje: Andrei Tarkovski y Natalya Bondarchuk

The wild blue yonder

'The wild blue yonder' (2005), de Werner Herzog, es una historia de ciencia ficción y es un poema, es un documento sobre los exploradores de la azul lejanía que no sabe de límites, y es el incendio de lo posible, la quemadura de una negación, el requiem por un planeta que degradamos, y la llama que gesta. Es metáfora que se eleva hacia las inmensidades del infinito, y se sumerge donde las perspectivas se transfiguran. Es una historia de ciencia ficción que invoca lo insólito, es una metáfora que danza entre los extremos para dotar de cuerpo a la experiencia de la inmensidad. Hemos encorvado los ojos, hemos succionado la vida para nutrir nuestra ceguera, hemos edificado ruinas y límites. Hemos dejado de mirar a las alturas, y de explorar las profundidades. Hemos dejado de escuchar la música que nos saja y abre para que nuestras entrañas naden con el infinito. Hemos dejado de buscar y explorar el indómito y azul allá (blue yonder), lo que no sabe de límites en el azul del cielo, en el azul del agua. Atravesar ese azul, hacer travesía del azul, el momento de la sensación verdadera, verbo que se humedece. Para dejar de habitar este exilio en el que no somos.

'The wild blue yonder' (2005), de Werner Herzog, es una historia de ciencia ficción y es un poema, es un documento sobre los exploradores de la azul lejanía que no sabe de límites, y es el incendio de lo posible, la quemadura de una negación, el requiem por un planeta que degradamos, y la llama que gesta. Es metáfora que se eleva hacia las inmensidades del infinito, y se sumerge donde las perspectivas se transfiguran. Es una historia de ciencia ficción que invoca lo insólito, es una metáfora que danza entre los extremos para dotar de cuerpo a la experiencia de la inmensidad. Hemos encorvado los ojos, hemos succionado la vida para nutrir nuestra ceguera, hemos edificado ruinas y límites. Hemos dejado de mirar a las alturas, y de explorar las profundidades. Hemos dejado de escuchar la música que nos saja y abre para que nuestras entrañas naden con el infinito. Hemos dejado de buscar y explorar el indómito y azul allá (blue yonder), lo que no sabe de límites en el azul del cielo, en el azul del agua. Atravesar ese azul, hacer travesía del azul, el momento de la sensación verdadera, verbo que se humedece. Para dejar de habitar este exilio en el que no somos.

'The wild blue yonder' está hilvanado a través de un narrador que es un extraterrestre que se parece a Brad Dourif, aunque realmente es Werner Herzog, y al mismo tiempo los tres. Un extraterrestre que nos narra cómo su civilización, proveniente de ese 'Azul allá', intentó asentarse en nuestro planeta tras que el suyo sufriera las consecuencias de una glaciación (nuestro reflejo en el espejo, nuestra distorsión). Pero fracasó en el intento. Nos narra el viaje de una expedición humana, en busca de otros confines donde poder asentarse, que poder habitar, y lo encontraron en 'Azul allá' (lo posible), hasta que retornó 800 años después para encontrarse con que ya no había asentamiento humano en la Tierra. La odisea narrada está hilvanada, por un lado, con imágenes de archivo de la expedición STS-34 de la Nasa, con la nave Atlantis, que puso en órbita a Galileo, la primera nave en orbitar alrededor de otro planeta, Jupiter. Y por otro, con la inmersiones bajo el hielo del músico Henry Kaiser en la Antartida (las que motivaron que Herzog quisiera realizar la posterior 'Encuentros en el fin del mundo', 2006), como si fueran ambos encuadres, cuerpos, del mismo viaje, de la misma exploración, ese Azul Allá, ese territorio desconocido, que dejamos de explorar, para en cambio convertir cada vez más en inhabitable este aquí.

'The wild blue yonder' está hilvanado a través de un narrador que es un extraterrestre que se parece a Brad Dourif, aunque realmente es Werner Herzog, y al mismo tiempo los tres. Un extraterrestre que nos narra cómo su civilización, proveniente de ese 'Azul allá', intentó asentarse en nuestro planeta tras que el suyo sufriera las consecuencias de una glaciación (nuestro reflejo en el espejo, nuestra distorsión). Pero fracasó en el intento. Nos narra el viaje de una expedición humana, en busca de otros confines donde poder asentarse, que poder habitar, y lo encontraron en 'Azul allá' (lo posible), hasta que retornó 800 años después para encontrarse con que ya no había asentamiento humano en la Tierra. La odisea narrada está hilvanada, por un lado, con imágenes de archivo de la expedición STS-34 de la Nasa, con la nave Atlantis, que puso en órbita a Galileo, la primera nave en orbitar alrededor de otro planeta, Jupiter. Y por otro, con la inmersiones bajo el hielo del músico Henry Kaiser en la Antartida (las que motivaron que Herzog quisiera realizar la posterior 'Encuentros en el fin del mundo', 2006), como si fueran ambos encuadres, cuerpos, del mismo viaje, de la misma exploración, ese Azul Allá, ese territorio desconocido, que dejamos de explorar, para en cambio convertir cada vez más en inhabitable este aquí.

Herzog se siente como un extraterrestre, se siente fuera de una predominante forma de habitar el planeta, la vida, que considera como una contaminación invisible, como una corrompida actitud, que se refleja, por extensión, en la contaminación material. Una civilización en ruinas aunque no lo aparente. Pero Herzog no deja de explorar lo que se considera el fin del mundo, las lejanías no holladas, o desconocidas, porque sabe que en lo infinito reside lo que no deja de perseguir aunque sólo se capte y vibre por un instante efímero, pero sabe posible: abrir los ojos hasta transformarlos en agua y viento y, sobre todo, música. La sequedad de nuestra civilización es muda, como el ruido del brazo de un tocadiscos que no avanza sobre el vinilo. El aliento de Herzog danza con la humedad del asombro, con la infatigable mirada del argonauta que surca con la proa de su mirada los vientos y las aguas, tanto visibles como invisibles. Herzog hace de la narración trance, despliegue sensorial, experiencia. Materializa en su narración la fusión que es transformación, los cuerpos en otros elementos, en el agua, o flotando en otro tipo de gravedad, dentro de la nave espacial. El afuera es dentro en la conjugación de su narración, como las manos que se entrelazan.

Herzog se siente como un extraterrestre, se siente fuera de una predominante forma de habitar el planeta, la vida, que considera como una contaminación invisible, como una corrompida actitud, que se refleja, por extensión, en la contaminación material. Una civilización en ruinas aunque no lo aparente. Pero Herzog no deja de explorar lo que se considera el fin del mundo, las lejanías no holladas, o desconocidas, porque sabe que en lo infinito reside lo que no deja de perseguir aunque sólo se capte y vibre por un instante efímero, pero sabe posible: abrir los ojos hasta transformarlos en agua y viento y, sobre todo, música. La sequedad de nuestra civilización es muda, como el ruido del brazo de un tocadiscos que no avanza sobre el vinilo. El aliento de Herzog danza con la humedad del asombro, con la infatigable mirada del argonauta que surca con la proa de su mirada los vientos y las aguas, tanto visibles como invisibles. Herzog hace de la narración trance, despliegue sensorial, experiencia. Materializa en su narración la fusión que es transformación, los cuerpos en otros elementos, en el agua, o flotando en otro tipo de gravedad, dentro de la nave espacial. El afuera es dentro en la conjugación de su narración, como las manos que se entrelazan.

Las instrucciones de Herzog al cellista Ernest Reijseger, y el cantante senegalés Mola Sylla, acompañados de las voces de Sardinia, fueron escuetas: 'Haced espacio'. Su sublime música logra elevar a alturas y sumergir en corrientes pocas veces holladas en el cine, como umbrales que nos invitar a desnudar y abrir los poros de nuestra piel interior. Allá donde las palabras no llegan, o la tocan con la punta de los dedos los ángeles del asombro, como los que observan y hablan con el verbo de Peter Handke en 'Cielo sobre Berlín' (1987), de Wim Wenders. Por unos instantes nos transcendemos, somos música que nada bajo el hielo o flota en una nave, o nada en el espacio exterior y flota dentro el agua, porque no hay ya límites en las sensaciones, nos hemos hecho espacio. No hay centro de gravedad, dejamos que nos invada lo infinito, el asombro. Nuestros cuerpos se encienden, como si despertaran. Sentimos que habitamos esa bellísima altiplanicie donde se dice que aterriza la nave, o así debería ser nuestra mirada, así deberíamos habitar la realidad. Una mirada despejada de la que brota la exuberancia de la vida.

Las instrucciones de Herzog al cellista Ernest Reijseger, y el cantante senegalés Mola Sylla, acompañados de las voces de Sardinia, fueron escuetas: 'Haced espacio'. Su sublime música logra elevar a alturas y sumergir en corrientes pocas veces holladas en el cine, como umbrales que nos invitar a desnudar y abrir los poros de nuestra piel interior. Allá donde las palabras no llegan, o la tocan con la punta de los dedos los ángeles del asombro, como los que observan y hablan con el verbo de Peter Handke en 'Cielo sobre Berlín' (1987), de Wim Wenders. Por unos instantes nos transcendemos, somos música que nada bajo el hielo o flota en una nave, o nada en el espacio exterior y flota dentro el agua, porque no hay ya límites en las sensaciones, nos hemos hecho espacio. No hay centro de gravedad, dejamos que nos invada lo infinito, el asombro. Nuestros cuerpos se encienden, como si despertaran. Sentimos que habitamos esa bellísima altiplanicie donde se dice que aterriza la nave, o así debería ser nuestra mirada, así deberíamos habitar la realidad. Una mirada despejada de la que brota la exuberancia de la vida.

jueves, 26 de septiembre de 2013

Plácidas pausas de rodaje: Fritz Lang, Brigitte Helm y Karl Freund

Fritz Lang, Sylvia Sydney y el doble linchamiento que inspiró Furia

Fritz Lang y Sylvia Sidney durante el rodaje de 'Furia' (Fury, 1936), inspirada en el último linchamiento público en Estados Unidos, que además fue radiado en directo. Tuvo lugar el 26 de noviembre de 1933. Las víctimas fueron Thomas Harold Thurmond y John M. Holmes, quienes habían confesado ser los autores del secuestro de Brooke Smith, a quien estranguló el primero, y cuyo cadáver lanzaron al agua. En cuanto se hizo público que alegarían locura, un grupo de gente se agolpó frente a la cárcel durante varios dias. Cuando se le solicitó que se enviara a la Guardia Nacional para proteger a los detenidos, El gobernador del Estados llegó a declarar que perdonaría a los linchadores (el FBI también hizo la vista larga). Cuando se descubrió la mañana del 26 el cadáver de Smith, Durante todo el día se estuvo anunciado en las ondas de radio el linchamiento. A las 9 de la tarde ya se habían congregado entre 5000 y 15000 linchadores, con cámaras de televisión y fotógrafos como testigos a la expectativa. La policía intento infructuosamente dispersarles con gas, pero esto encolerizó más a la jauría. El asalto culminó con el ahorcamiento de ambos en la calle. Entre los que alzaron la cuerda estaba el actor Jackie Coogan ('El chico' con Chaplin, Uncle Fester en la serie 'La familia Addams'), amigo del secuestrado. La policía tendría que impedir posteriormente la caza de 'souvenirs' de los cadáveres. Otra película que se inspiró en estos hechos fue la también magnífica 'The sound of fury/Try and get me' (1950), de Cy Enfield.

Fritz Lang y Sylvia Sidney durante el rodaje de 'Furia' (Fury, 1936), inspirada en el último linchamiento público en Estados Unidos, que además fue radiado en directo. Tuvo lugar el 26 de noviembre de 1933. Las víctimas fueron Thomas Harold Thurmond y John M. Holmes, quienes habían confesado ser los autores del secuestro de Brooke Smith, a quien estranguló el primero, y cuyo cadáver lanzaron al agua. En cuanto se hizo público que alegarían locura, un grupo de gente se agolpó frente a la cárcel durante varios dias. Cuando se le solicitó que se enviara a la Guardia Nacional para proteger a los detenidos, El gobernador del Estados llegó a declarar que perdonaría a los linchadores (el FBI también hizo la vista larga). Cuando se descubrió la mañana del 26 el cadáver de Smith, Durante todo el día se estuvo anunciado en las ondas de radio el linchamiento. A las 9 de la tarde ya se habían congregado entre 5000 y 15000 linchadores, con cámaras de televisión y fotógrafos como testigos a la expectativa. La policía intento infructuosamente dispersarles con gas, pero esto encolerizó más a la jauría. El asalto culminó con el ahorcamiento de ambos en la calle. Entre los que alzaron la cuerda estaba el actor Jackie Coogan ('El chico' con Chaplin, Uncle Fester en la serie 'La familia Addams'), amigo del secuestrado. La policía tendría que impedir posteriormente la caza de 'souvenirs' de los cadáveres. Otra película que se inspiró en estos hechos fue la también magnífica 'The sound of fury/Try and get me' (1950), de Cy Enfield.

Arthur Kennedy, Marlene Dietrich, Mel Ferrer y Chuck-a-luck

El último mohicano

El último mohícano (The last of the mohicans, 1992), de Michael Mann, sorprende por cómo se desmarca de cierta convención dramática, lo que dota de singularidad a su trayecto dramático. Habitualmente, suele ser el héroe o protagonista del relato, aquel con el que se identifica o con el que empatiza el espectador, quien actúa movido por un afán de venganza, de retribución, por el dolor sufrido por la muerte de unos seres queridos (de modo individual, pero también sobre un colectivo). Los relatos, o trayectos simbólicos, pueden convertirse en apologías de ese cumplimiento, como realización en un sentido amplio, como acto que clausura un proceso pendiente, sin dejar mácula ya que libera, la violencia llena un vacío, regenera; o puede reflejar, y poner en cuestión, sus sombras, quizá para concluir que materializar ese acto te equipara con quien realizó, de modo directo o sobre seres queridos o cercanos, aquel acto violento (puede que por mero ejercicio de brutalidad y crueldad). Hay cineastas, como Tarantino, en sus tres últimas obras, que alientan ese sentimiento de retribución, y además aplicado con saña (transciende la catarsis para transformarse en regusto), justificándola en la mezquina condición de los 'castigados' (no hay posible equiparación con el nosotros, son otros que son además opuestos; no hay por tanto posibilidad de verse reflejados, como de humanizar a ese otro, que es monstruo). Como en cierto cine de los 70, propulsado con películas como El justiciero de la noche (1974), de Michael Winner, cuando se puso de moda la apología del justiciero o vigilante, del ojo por ojo. Hay quienes, en cambio, como Anthony Mann, incidían en las sombras. Y aún más allá, Sam Peckinpah remarcaba cómo responder con violencia a un abuso de poder, una actitud cruel, conducía a la propia autoaniquilación. En el acto te equiparas, te pierdes en su abismo.

El último mohícano (The last of the mohicans, 1992), de Michael Mann, sorprende por cómo se desmarca de cierta convención dramática, lo que dota de singularidad a su trayecto dramático. Habitualmente, suele ser el héroe o protagonista del relato, aquel con el que se identifica o con el que empatiza el espectador, quien actúa movido por un afán de venganza, de retribución, por el dolor sufrido por la muerte de unos seres queridos (de modo individual, pero también sobre un colectivo). Los relatos, o trayectos simbólicos, pueden convertirse en apologías de ese cumplimiento, como realización en un sentido amplio, como acto que clausura un proceso pendiente, sin dejar mácula ya que libera, la violencia llena un vacío, regenera; o puede reflejar, y poner en cuestión, sus sombras, quizá para concluir que materializar ese acto te equipara con quien realizó, de modo directo o sobre seres queridos o cercanos, aquel acto violento (puede que por mero ejercicio de brutalidad y crueldad). Hay cineastas, como Tarantino, en sus tres últimas obras, que alientan ese sentimiento de retribución, y además aplicado con saña (transciende la catarsis para transformarse en regusto), justificándola en la mezquina condición de los 'castigados' (no hay posible equiparación con el nosotros, son otros que son además opuestos; no hay por tanto posibilidad de verse reflejados, como de humanizar a ese otro, que es monstruo). Como en cierto cine de los 70, propulsado con películas como El justiciero de la noche (1974), de Michael Winner, cuando se puso de moda la apología del justiciero o vigilante, del ojo por ojo. Hay quienes, en cambio, como Anthony Mann, incidían en las sombras. Y aún más allá, Sam Peckinpah remarcaba cómo responder con violencia a un abuso de poder, una actitud cruel, conducía a la propia autoaniquilación. En el acto te equiparas, te pierdes en su abismo.

En El último mohícano no es sino el antagonista, aquel que podía ser calificado como el villano (es decir aquel que ejerce la amenaza sobre los protagonistas, en especial cuando aún no se sabe la motivación de los actos), el indio de la tribu hurón Magua (Wes Studi), quien revela que su odio hacia el coronel Munro (Maurice Roeves), y su ansia de matarle a él y a sus dos hijas, Cora (Madeleine Stowe) y Alice (Johdi May), se debe al ansia de retribución por la muerte de sus hijos, y a que también perdiera a su esposa. Magua es alguien que se ha retorcido, a causa de la acción retorcida que ha sufrido, y quiere cauterizar su dolor ejerciendo el daño sobre quien infligió, con su orden, el daño en su vida. El hecho, además, de que esta revelación se produzca a mitad de la narración transfigura el desarrollo del mismo. Se produce posteriormente a la resolución de una batalla, otro episodio de un conflicto bélico entre ingleses y franceses (a los que apoyan los hurones), quienes luchan para apropiarse de un territorio que antes eran de unos nativos ahora convertidos en fuerzas de apoyo, complementos, porque ya no son los que dominan el escenario. Magua les apoya pero porque le conviene para realizar su propósito, su particular guerra, su particular escenario dramático.

En El último mohícano no es sino el antagonista, aquel que podía ser calificado como el villano (es decir aquel que ejerce la amenaza sobre los protagonistas, en especial cuando aún no se sabe la motivación de los actos), el indio de la tribu hurón Magua (Wes Studi), quien revela que su odio hacia el coronel Munro (Maurice Roeves), y su ansia de matarle a él y a sus dos hijas, Cora (Madeleine Stowe) y Alice (Johdi May), se debe al ansia de retribución por la muerte de sus hijos, y a que también perdiera a su esposa. Magua es alguien que se ha retorcido, a causa de la acción retorcida que ha sufrido, y quiere cauterizar su dolor ejerciendo el daño sobre quien infligió, con su orden, el daño en su vida. El hecho, además, de que esta revelación se produzca a mitad de la narración transfigura el desarrollo del mismo. Se produce posteriormente a la resolución de una batalla, otro episodio de un conflicto bélico entre ingleses y franceses (a los que apoyan los hurones), quienes luchan para apropiarse de un territorio que antes eran de unos nativos ahora convertidos en fuerzas de apoyo, complementos, porque ya no son los que dominan el escenario. Magua les apoya pero porque le conviene para realizar su propósito, su particular guerra, su particular escenario dramático.

Por otro lado, Magua (el personaje más sugerente de la obra; motivo por el que fue adquiriendo más presencia y relevancia en el desarrollo del guión), se puede ver como la sombra o reflejo turbio de Ojo de halcón (Daniel Day Lewis), un hombre blanco que ha crecido, y ha sido educado, entre indios, en concreto en la tribu de los Mohicanos. Para él su padre es Chingachhook (Russell Means) y su hermano Uncas (Eric Schweig). Ojo de Halcón no tiene ningún sentido gregario con el que se supone su grupo ( por raza), mostrándose remiso a apoyarles por que sí, porque sea su deber. Es un hombre entre, e incluso alguien que se considera ya otro. Por eso no duda en enfrentarse a los que detentan la autoridad, los ingleses, cuando el coronel Munro muestra desprecio o indiferencia por la suerte de las familias de los colones que les apoyan en su combate contra los franceses, negándoles permiso para ir a defender sus hogares y sus seres queridos. Lo que hace con los colonos representa lo mismo que hizo con Magua. Por eso la sobrecogedora intensidad del momento en que Magua mata al coronel Munro y alza victorioso el corazón arrancado.

Por otro lado, Magua (el personaje más sugerente de la obra; motivo por el que fue adquiriendo más presencia y relevancia en el desarrollo del guión), se puede ver como la sombra o reflejo turbio de Ojo de halcón (Daniel Day Lewis), un hombre blanco que ha crecido, y ha sido educado, entre indios, en concreto en la tribu de los Mohicanos. Para él su padre es Chingachhook (Russell Means) y su hermano Uncas (Eric Schweig). Ojo de Halcón no tiene ningún sentido gregario con el que se supone su grupo ( por raza), mostrándose remiso a apoyarles por que sí, porque sea su deber. Es un hombre entre, e incluso alguien que se considera ya otro. Por eso no duda en enfrentarse a los que detentan la autoridad, los ingleses, cuando el coronel Munro muestra desprecio o indiferencia por la suerte de las familias de los colones que les apoyan en su combate contra los franceses, negándoles permiso para ir a defender sus hogares y sus seres queridos. Lo que hace con los colonos representa lo mismo que hizo con Magua. Por eso la sobrecogedora intensidad del momento en que Magua mata al coronel Munro y alza victorioso el corazón arrancado.

Ese enturbiamiento de la narración se multiplica en varios frentes, conflictos o escenarios dramáticos (colectivos, individuales), caso de la relación amorosa que supera diques de raza o clase. Alice se enamora de Uncas, y Cora de Ojo de Halcón y rechaza al mayor Duncan (Steve Waddington), negando una inercia social, la del casamiento por conveniencia y la subordinación de la voluntad de la mujer a su condición de supletorio del hombre: Ambas hermanas eligen a dos hombres además que son figuras intermedias, errantes. Todo culmina en un prodigioso climax, en una de las secuencias más brillantes orquestadas por Michael Mann en su filmografía, la conclusión en el promontorio, el último enfrentamiento, un exquisita orfebrería de montaje, de musicalización de montaje, seis minutos de coreografía de gestos, miradas, dilatación de planos, corporeizado a través del bellísimo tema compuesto por Trevor Jones y Randy Edelman.

Ese enturbiamiento de la narración se multiplica en varios frentes, conflictos o escenarios dramáticos (colectivos, individuales), caso de la relación amorosa que supera diques de raza o clase. Alice se enamora de Uncas, y Cora de Ojo de Halcón y rechaza al mayor Duncan (Steve Waddington), negando una inercia social, la del casamiento por conveniencia y la subordinación de la voluntad de la mujer a su condición de supletorio del hombre: Ambas hermanas eligen a dos hombres además que son figuras intermedias, errantes. Todo culmina en un prodigioso climax, en una de las secuencias más brillantes orquestadas por Michael Mann en su filmografía, la conclusión en el promontorio, el último enfrentamiento, un exquisita orfebrería de montaje, de musicalización de montaje, seis minutos de coreografía de gestos, miradas, dilatación de planos, corporeizado a través del bellísimo tema compuesto por Trevor Jones y Randy Edelman.

Resulta significativa la variación con respecto a la novela de James Fenimore Cooper que se adapta (aunque también se inspire bastante, sobre todo en la relevancia de las relaciones sentimentales, en el guión de Philip Dunne para la versión de George B Seitz, de 1936 ): No es Ojo de halcón quien mata a Magua, sino Chingachhook. Otro reflejo: alguien que podría sentirse igual de agraviado, pero que no ha optado por la opción retorcida, por la retribución, por el ciego ojo que no sabe mirar desde la distancia, como un halcón, sino el ojo ofuscado que reclama la sangre de su presa, que fue antes su depredador. Chingachhook será el último de los mohícanos, porque una de las consecuencias de tantas rivalidades, de tantas luchas por conseguir un territorio o cualquier otra posesión, y tantos retorcimientos, determinan las desapariciones, los exterminios, que siempre haya un último de algo.

Resulta significativa la variación con respecto a la novela de James Fenimore Cooper que se adapta (aunque también se inspire bastante, sobre todo en la relevancia de las relaciones sentimentales, en el guión de Philip Dunne para la versión de George B Seitz, de 1936 ): No es Ojo de halcón quien mata a Magua, sino Chingachhook. Otro reflejo: alguien que podría sentirse igual de agraviado, pero que no ha optado por la opción retorcida, por la retribución, por el ciego ojo que no sabe mirar desde la distancia, como un halcón, sino el ojo ofuscado que reclama la sangre de su presa, que fue antes su depredador. Chingachhook será el último de los mohícanos, porque una de las consecuencias de tantas rivalidades, de tantas luchas por conseguir un territorio o cualquier otra posesión, y tantos retorcimientos, determinan las desapariciones, los exterminios, que siempre haya un último de algo.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

En rodaje:Anthony Mann, James Stewart, el director de fotografía William Daniels y el productor Aaron Rosenberg

Anthony Mann, James Stewart, el director de fotografía William Daniels y el productor Aaron Rosenberg, durante el rodaje de 'Tierras lejanas' (The far country, 1955). Rosenberg produjo también otros excelentes westerns de Mann, 'Winchester 73' (1950) y 'Horizontes lejanos' (1952), además de 'Bahía negra' (1953) y 'Música y lágrimas' (1954). Otras obras que produjo: 'El mundo en sus manos' (1952), de Raoul Walsh, 'La pradera sin ley' (1955), de King Vidor, 'El sexto fugitivo' (1956), de John Sturges o 'El detective' (1966), de Gordon Douglas

Anthony Mann, James Stewart, el director de fotografía William Daniels y el productor Aaron Rosenberg, durante el rodaje de 'Tierras lejanas' (The far country, 1955). Rosenberg produjo también otros excelentes westerns de Mann, 'Winchester 73' (1950) y 'Horizontes lejanos' (1952), además de 'Bahía negra' (1953) y 'Música y lágrimas' (1954). Otras obras que produjo: 'El mundo en sus manos' (1952), de Raoul Walsh, 'La pradera sin ley' (1955), de King Vidor, 'El sexto fugitivo' (1956), de John Sturges o 'El detective' (1966), de Gordon Douglas

Plácidas pausas de rodaje: Janet Leigh y Tony Curtis

El llanero solitario

Hablar sobre ciertas películas, como 'El jinete solitario' (The lone ranger, 2013), de Gore Verbinski, supone sentirse el abogado defensor de un condenado a muerte. Pese a que Verbinski ha realizado dos obras tan notables y estimulantes como 'El hombre del tiempo' (2005) y 'Rango' (2011), su nombre sigue asociado a la sección Desperdicios de celuloide, con lugar de honor para las tres primeras obras de la saga de 'Piratas del mar del Caribe', emblema del cine de parque temático. Verbinski tiene el estigma de representar a lo más adocenado del cine que domina los mares de las pantallas del mundo. No se le considera un cine pirata, sino cine opresor. El productor, Jerry Bruckheimer es uno de los principales representante de esa opresión, que estableció en los 80 un reinado con, sobre todo, la complicidad de Tony Scott, a partir de 'Superdetective en Hollywood' (1984), un tipo de obra que se define por el entusiasmo por el 'mucho ruido', y el desprecio por las 'nueces', apoyado en la pirotecnia de los efectos especiales y el regusto por todo tipo de destrucciones. Y Johnny Depp también parece haber entrado en desgracia en esta última década, en paralelo a su amigo y cómplice Tim Burton. Demasiados 'sospechosos habituales' juntos.

Hablar sobre ciertas películas, como 'El jinete solitario' (The lone ranger, 2013), de Gore Verbinski, supone sentirse el abogado defensor de un condenado a muerte. Pese a que Verbinski ha realizado dos obras tan notables y estimulantes como 'El hombre del tiempo' (2005) y 'Rango' (2011), su nombre sigue asociado a la sección Desperdicios de celuloide, con lugar de honor para las tres primeras obras de la saga de 'Piratas del mar del Caribe', emblema del cine de parque temático. Verbinski tiene el estigma de representar a lo más adocenado del cine que domina los mares de las pantallas del mundo. No se le considera un cine pirata, sino cine opresor. El productor, Jerry Bruckheimer es uno de los principales representante de esa opresión, que estableció en los 80 un reinado con, sobre todo, la complicidad de Tony Scott, a partir de 'Superdetective en Hollywood' (1984), un tipo de obra que se define por el entusiasmo por el 'mucho ruido', y el desprecio por las 'nueces', apoyado en la pirotecnia de los efectos especiales y el regusto por todo tipo de destrucciones. Y Johnny Depp también parece haber entrado en desgracia en esta última década, en paralelo a su amigo y cómplice Tim Burton. Demasiados 'sospechosos habituales' juntos.

Difícil desasirse de esa 'letra escarlata' si además se pretende repetir la jugada de 'Piratas del mar caribe', pero en vez de hacer un cocktail génerico con la aventura, la comedia y el fantástico, sustituir al primero por el western, como una ligera variación en el menú fast food, y de nuevo con Depp jugando a las extravagancias y los disfraces, siguiendo la estela de Lon Chaney, Alec Guinness o Peter Sellers. Si su pirata se revelaba como la seña de distinción que animaba, o dotaba de personalidad, un repertorio de convenciones (o su pálido remedo) en la primera película de la saga de piratas (que resulta más desequilibrada, y más burda, en la segunda, pero más ingeniosa en la tercera, como si a la tercera se lograra afinar el combinado, con algunas secuencias brillantes, de jugoso absurdo, como la del barco en el desierto), ahora su personaje, de nuevo desfigurado por el maquillaje, se conjuga más armoniosamente con un conjunto que apuesta por la excentricidad de un modo más afinado, sin quedarse desfigurado en la extravagancia ni atrapado en los oxidados engranajes de las mecánicas convenciones, y haciendo mordaz uso de los contrastes.

Difícil desasirse de esa 'letra escarlata' si además se pretende repetir la jugada de 'Piratas del mar caribe', pero en vez de hacer un cocktail génerico con la aventura, la comedia y el fantástico, sustituir al primero por el western, como una ligera variación en el menú fast food, y de nuevo con Depp jugando a las extravagancias y los disfraces, siguiendo la estela de Lon Chaney, Alec Guinness o Peter Sellers. Si su pirata se revelaba como la seña de distinción que animaba, o dotaba de personalidad, un repertorio de convenciones (o su pálido remedo) en la primera película de la saga de piratas (que resulta más desequilibrada, y más burda, en la segunda, pero más ingeniosa en la tercera, como si a la tercera se lograra afinar el combinado, con algunas secuencias brillantes, de jugoso absurdo, como la del barco en el desierto), ahora su personaje, de nuevo desfigurado por el maquillaje, se conjuga más armoniosamente con un conjunto que apuesta por la excentricidad de un modo más afinado, sin quedarse desfigurado en la extravagancia ni atrapado en los oxidados engranajes de las mecánicas convenciones, y haciendo mordaz uso de los contrastes.

He de decir ya que la jugada me parece que supera con creces a la trilogía pirata, y no desmerece de 'Rango', de la que me parece una variante pero con seres humanos. 'Rango' tenía un comienzo magnífico que ya nos situaba en el territorio de un suculento contraste, entre la vida sin historia o la sensación de sentirse nada y el sueño de vivir una historia, de habitar el acontecimiento, en el que no solo sentirse alguien, sino el protagonista del escenario. En el comienzo de 'El llanero solitario' ya nos sitúan en la incertidumbre así como en la evidenciación de un escenario, de una representación. Un niño entra en la atracción de una feria. Una figura que parecía de cera resulta estar animada. Es un indio anciano, Tonto (Johnny Depp), quien le relatará sus aventuras pretéritas. La representación es puesta en cuestión por un relato en el que hay flecos que resultan incomprensibles, ya que ni siquiera son esclarecidos cuando el espectador, el niño, se lo pregunta (cómo escapa de un prisión, cómo llega alguien a cierto destino). La voz narradora puede estar relatando un mero cuento, ni siquiera una distorsión de los hechos. Quizás. Además, el niño que interpreta al oyente/espectador es el mismo que interpreta al hijo de la mujer que ama el héroe del relato, John Reid (Arnie Hammer), un abogado, como el que encarnaba James Stewart en 'El hombre que mató a Liberty Valance, que se convertirá en 'el llanero solitario', aunque precisamente, su contrapunto, Tonto, ponga en cuestión en el último plano del relato que ese sea el apodo que utilice a partir de entonces (como pide que no repita ese grito característico del personaje hacia su caballo).

He de decir ya que la jugada me parece que supera con creces a la trilogía pirata, y no desmerece de 'Rango', de la que me parece una variante pero con seres humanos. 'Rango' tenía un comienzo magnífico que ya nos situaba en el territorio de un suculento contraste, entre la vida sin historia o la sensación de sentirse nada y el sueño de vivir una historia, de habitar el acontecimiento, en el que no solo sentirse alguien, sino el protagonista del escenario. En el comienzo de 'El llanero solitario' ya nos sitúan en la incertidumbre así como en la evidenciación de un escenario, de una representación. Un niño entra en la atracción de una feria. Una figura que parecía de cera resulta estar animada. Es un indio anciano, Tonto (Johnny Depp), quien le relatará sus aventuras pretéritas. La representación es puesta en cuestión por un relato en el que hay flecos que resultan incomprensibles, ya que ni siquiera son esclarecidos cuando el espectador, el niño, se lo pregunta (cómo escapa de un prisión, cómo llega alguien a cierto destino). La voz narradora puede estar relatando un mero cuento, ni siquiera una distorsión de los hechos. Quizás. Además, el niño que interpreta al oyente/espectador es el mismo que interpreta al hijo de la mujer que ama el héroe del relato, John Reid (Arnie Hammer), un abogado, como el que encarnaba James Stewart en 'El hombre que mató a Liberty Valance, que se convertirá en 'el llanero solitario', aunque precisamente, su contrapunto, Tonto, ponga en cuestión en el último plano del relato que ese sea el apodo que utilice a partir de entonces (como pide que no repita ese grito característico del personaje hacia su caballo).

El relato, entonces, es enunciado por su acompañante, el bufón, cuya estabilidad mental es a la vez puesta en cuestión durante el relato, ya que se le considera extraviado por una tragedia infantil. Dobles cuestionamientos, desde fuera y desde dentro del relato. Se pone en cuestión la voz que enuncia el relato, que a su vez ejerce de contrapunto irreverente o desmitificador. Es quien apunta que el héroe usa máscara porque es un 'fuera de la ley', no es un vigilante, sino que aplica una justicia que la ley o los que representan la ley no ejercen porque más bien abusan de ella. Aunque la película sea irregular, y sufra algún desfallecimiento, o se extravíe en demasiados meandros narrativos, por pecar de exceso, este exceso me resulta de lo más estimulante, porque es plena exuberancia, juego, a la vez que cuestionamiento del mismo relato, y de la institución de los relatos, de la verdad. Además los personajes, el héroe y el bufón se enfrentan a la representación de un poder, económico (sobre el apropiamiento de suelos, la limpieza étnica, sea con la extracción de metales o con la construcción de trenes) apoyado por el militar, que pretende imponer su mirada, dominar la realidad, desestimar otras versiones, otras realidades, construir su imperio sobre mentiras y falacias, instituir un relato conveniente para sus intereses.

El relato, entonces, es enunciado por su acompañante, el bufón, cuya estabilidad mental es a la vez puesta en cuestión durante el relato, ya que se le considera extraviado por una tragedia infantil. Dobles cuestionamientos, desde fuera y desde dentro del relato. Se pone en cuestión la voz que enuncia el relato, que a su vez ejerce de contrapunto irreverente o desmitificador. Es quien apunta que el héroe usa máscara porque es un 'fuera de la ley', no es un vigilante, sino que aplica una justicia que la ley o los que representan la ley no ejercen porque más bien abusan de ella. Aunque la película sea irregular, y sufra algún desfallecimiento, o se extravíe en demasiados meandros narrativos, por pecar de exceso, este exceso me resulta de lo más estimulante, porque es plena exuberancia, juego, a la vez que cuestionamiento del mismo relato, y de la institución de los relatos, de la verdad. Además los personajes, el héroe y el bufón se enfrentan a la representación de un poder, económico (sobre el apropiamiento de suelos, la limpieza étnica, sea con la extracción de metales o con la construcción de trenes) apoyado por el militar, que pretende imponer su mirada, dominar la realidad, desestimar otras versiones, otras realidades, construir su imperio sobre mentiras y falacias, instituir un relato conveniente para sus intereses.

Además, 'El llanero solitario', acierta en los juegos genéricos, allí donde se encallaban la demasiado mecanica 'Cowboys & aliens' (2011), de Jon Favreau, o la muy pretenciosa y autoindulgente 'Django Desencadenado' (2012) de Quentin Tarantino. Resulta mucho más vibrante que la primera en la delineación de las espectaculares de acción, caso de las largas secuencias de los enfrentamientos en los trenes. Y su humor como, repito, en la muy reivindicable 'Rango' (también más estimulante que cualquier spaguetti western en el que se inspira en su iconografía), resulta de lo más vivaz, además de ingenioso, y desde luego más compartible su irreverencia, y su muy mordaz aproximación al héroe, al mito o la construcción de leyendas y de la(s) historia(s), que la esquemática y adolescente autocomplacencia de Tarantino. Pero el humor de este es aplaudido, mientras que 'El llanero solitario' más bien parece, incluso antes de su estreno, dirigirse hacia el cadalso. Prefiero las interrogantes de este condenado a muerte. No sabemos quién mató a Liberty Valance, porque se instituyen las verdades según conveniencias. O simplemente es el relato contado por alguien trastornado. Al fin y al cabo, es difícil discernir si la realidad no será meramente la atracción de una feria.

Además, 'El llanero solitario', acierta en los juegos genéricos, allí donde se encallaban la demasiado mecanica 'Cowboys & aliens' (2011), de Jon Favreau, o la muy pretenciosa y autoindulgente 'Django Desencadenado' (2012) de Quentin Tarantino. Resulta mucho más vibrante que la primera en la delineación de las espectaculares de acción, caso de las largas secuencias de los enfrentamientos en los trenes. Y su humor como, repito, en la muy reivindicable 'Rango' (también más estimulante que cualquier spaguetti western en el que se inspira en su iconografía), resulta de lo más vivaz, además de ingenioso, y desde luego más compartible su irreverencia, y su muy mordaz aproximación al héroe, al mito o la construcción de leyendas y de la(s) historia(s), que la esquemática y adolescente autocomplacencia de Tarantino. Pero el humor de este es aplaudido, mientras que 'El llanero solitario' más bien parece, incluso antes de su estreno, dirigirse hacia el cadalso. Prefiero las interrogantes de este condenado a muerte. No sabemos quién mató a Liberty Valance, porque se instituyen las verdades según conveniencias. O simplemente es el relato contado por alguien trastornado. Al fin y al cabo, es difícil discernir si la realidad no será meramente la atracción de una feria.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)