Las fotografías, en su manifestación ritual más cotidiana, suelen concebirse como poses en las que prima la sonrisa. Es una imagen que se proyecta. Una imagen que puede ser reflejo de un momento o circunstancia, de cariz radiante, pero también refleja un deseo de cómo querer verse, o qué proyectar de uno mismo (o de una experiencia o circunstancia). Lo real y lo artificioso o ilusorio pueden difuminar sus límites. Por otra parte, la mirada se puede enmarañar en las proyecciones. La esterilizada pantalla donde se transfiere las carencias se puede transfigurar en un agujero negro si la realidad no se ajusta al modelo, a la ilusión del cómo quisiera que fuera, o lo que representa como idea. Algo así sucede al protagonista, Sy (Robin Williams), de la perturbadora Retratos de una obsesión (One hour photo, 2002), de Mark Romanek, quien la consideraba como su primera obra aunque hubiera realizado diecisiete años antes Static (1985). Es una de esas estimulante rarezas que en su momento se estrenó un verano de tapadillo y vendiéndose, además, equívocamente, como un thriller al uso con psicópata de turno, y nada más lejos de la verdad, así como de lo convencional. Es una obra que explora el incómodo territorio intermedio de las sombras de los grises. Añádase el despiste que suscitaba un film de estas características interpretado por un actor asociado a la comedia (como años antes había pasado con Kevin Kline y la también estupenda La tormenta de hielo, de Ang Lee, poco después de su éxito con In & out, de Frank Oz), y tendremos la noción completa de por qué sólo unos pocos repararon en esta singular obra de rigurosos y poco complacientes mimbres. Años después, con su segundo largometraje, Nunca me abandones (2011), Romanek reincidiría en ese contraste entre vidas carentes, sustitutos y modelos de vida, o en el primer episodio de Historias del bucle (2020) en la idea del contraste entre lo que se quería (o soñaba con ) ser y lo que se ha sido, o las contradicciones entre lo que se cuestiona en la infancia y en lo que se incurre cuando se es adulto, a través del encuentro entre el yo infantil (que es hija) y el yo adulto (que es madre).

Sy vive entre tres espacios que conforman su angosto y carente universo. Un espacio público, unos grandes almacenes de colores esterilizados, como un ámbar (aunque blanquecino, como si lo fuera a difuminar en una pantalla blanca) que hubiera fosilizado su vida, en el que trabaja como encargado de los revelados de fotografías. Ese espacio protésico que representa esta era del centro comercial como espacio artificial que ejerce de centro referencial (la vida como expositor, con cómodo y rápido acceso dada la concentración en un mismo espacio). Un segundo espacio que no es otro que su hogar, y en donde por un lado se refleja su carencia de vida social (un espacio privado que es espacio privado de vida propia); es un ser aislado y solitario, que vive a través de las fotografías, en concreto, las de la familia Yorkin, Nina (Connie Nielsen) y Will (Michael Varten), y su hijo Jake (Dylan Smith), cuyas fotos familiares lleva revelando alrededor de una década, sobre todo desde que nació su hijo, y con quienes ya mantiene una cierta relación familiar de hábito (casi diríamos, trámite); él es un accesorio más en su vida. Su hogar es un espacio de proyección y transferencia en el que vive por delegación, como si habitara una imagen artificial. Sy ve la televisión; la cámara realiza una panorámica desde su rostro para encuadrar la pared ocupada casi completamente, cual pantalla, por cientos de fotografías relacionadas con los Yorkin, fotografías cuyas copias ha ido hurtando con el paso del tiempo ( y que al descubrirse determinará su despido). En esas fotografías se ilustran casi todos las vivencias y acontecimientos de esa familia.

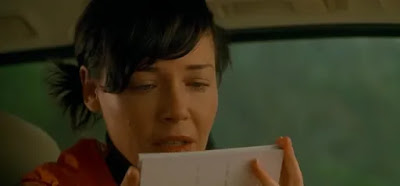

Pero mientras para la familia Yorkin, sobre todo para Nancy, que es con quien trata más a menudo, es un entrañable personaje excéntrico, y no mucho más que el que revela sus fotos, para Sy esta familia representa mucho más. Y esto queda más que evidenciado en ese tercer espacio, el espacio íntimo de esa familia. Son su pantalla, aquello que desea que fuera su propia vida, esa vida a la que desearía pertenecer, o de la que desearía formar parte. Son su modelo y ejemplo, su ilusión y paraíso anhelado, el ideal de familia. En particular le fascina Nina (a la que sigue por un supermercado, haciéndose el encontradizo; un acecho que implica querer sentirse parte de ese mundo al que aspira: porta otro ejemplar del libro que sabe que está leyendo Nina para que se fije y así se genere una conversación que sedimente la ilusión de sintonía y afinidad). Pero aunque él aspire a sentirse el tío Sy no es sino el hombre que revela las fotografías. Sy vive en una copia de realidad en la que no es un personaje periférico, o un mero espectador, sino también una figura protagonista, como ese ilusorio tío Sy que quisiera ser. Esa familia representa la pantalla en la que quisiera irrumpir para sentir que habita la vida, y comparte, como parte integrante, ese reflejo ideal de vida. No aparece en ninguna fotografía, pero en la última entrega que revela introduce una foto de sí mismo que se hizo delante de Nina cuando acudió con el rollo fotográfico. Incluso se imagina realizando incursiones en el hogar de esta familia, defecando en su baño, vistiendo el jersey de Will mientras ve la televisión, y siendo saludado por los tres integrantes de la familia cuando vuelven a casa como si su presencia fuera familiar. No es real sino algo que imagina mientras contempla la casa desde la distancia. Ni siquiera Jake acepta su regalo, un juguete que representa a un héroe con una espada, un juguete que Sy sabía que gustaba a Jake (y que su padre no había querido comprarle). Es un extraño. No es el tío Sy.

.jpg)

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario