viernes, 29 de noviembre de 2019

La carreta fantasma

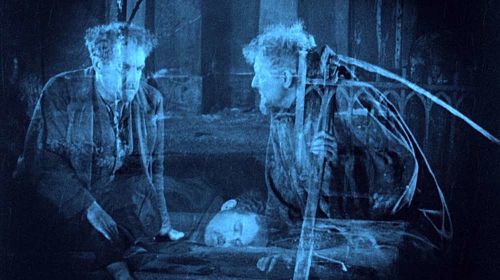

Han transcurrido varias secuencias de La carreta fantasma (Korkarlen, 1921), de Victor Sjostrom (autor del guión junto a Selma Lagerlof), cuando un personaje, Georges (Tore Svennberg), alude a la leyenda de la carreta fantasma que recoge a los muertos, cuyo conductor será aquel que muera el último en la vispera del nuevo año, lo que suscita la risa de David (Victor Sjostrom). La narración, en este primer segmento, se trama sobre la incógnita o las interrogantes, no distante del modo en que posteriormente Atom Egoyan estructurará sus narraciones. Una salvacionista, Edit (Astrid), que agoniza por la tuberculosis demanda la presencia de David. ¿Por qué ese empecinamiento? Salen a buscarle, pero sólo encuentran, en una casa desastrada, a la esposa de David, interpretada por Hilda Borgstrom, sentada en el suelo de cara a la pared, mientras sus hijos duermen en la cama. Cuando la incorporan, parece un peso muerto tal es su expresión de pesadumbre. ¿Por qué?.

David se encuentra emborrachándose en el cementerio, cuando quedan veinte minutos para el año nuevo, junto a dos amigos, a los que narra otra situación: Una partida de cartas en un barracón, años atrás, en la que Georges, con expresión atemorizada porque teme su propia muerte, narra la leyenda de la carreta fantasma, que da pie a otro flashback dentro del flashback, en el que se suceden unas fascinantes imágenes de esa carreta conducida por un ser encapuchado con una guadaña, que recoge a un hombre rico que se suicida en su mansión o bajo el agua a un ahogado. De vuelta al presente, David se niega a acudir a la llamada de Edit cuando le encuentran, lo que propicia una pelea con dos amigos, que le dan por muerto. Y así parece, muerto, en ese admirable juego visual de superponer las figuras de los muertos sobre los vivos, cuando ve llegar a la carreta fantasma y a la vez a su cadáver. El conductor al que debe tomar relevo no es otro que Georges.

A partir de aquí el relato combinará los tiempos presentes con ese pasado que irá dando luz sobre esas incógnitas, desde esa primera secuencia luminosa con su esposa e hijos, y cómo progresivamente se va degradando la relación, a partir de su iniciación en el alcohol, inducido precisamente por Georges, que deriva en que sea recluido en prisión, y que al salir se encuentre con que su esposa e hijos se han fugado lejos. David se convierte en alguien amargado, alguien que rechaza la ayuda que le ha dado Edit, acogiéndole, y cosiéndole su chaqueta ( sobrecoge el momento en que se desgarra la chaqueta delante de ella, en vez de agradecérselo) o alquien capaz, cuando contrae la turbeculosis, de desear contagiárselo a los demás porque no merecen vivir mejor que él. La crudeza llega a ser dolorosa. Hay momentos de descarnada tensión, como cuando es encerrado en una habitación por su esposa, porque no tiene reparos en lanzar el aliento a sus hijos para contagiarles, y Sjostrom exaspera con un proverbial sentido del montaje alterno los intentos de la esposa por vestir a los niños para huir y los hachazos que él da a la puerta para salir. Como emotivo había sido el momento previo en el que ambos se reúnen, después de varios años, reencuentro propiciado por Edit, a la que, en su agonía, remuerde que su buena intención había propiciado un nuevo terror en esa relación, ya que David no había superado su amargura y su inclinación a la violencia.

Resulta sorprendente la singular y compleja estructura narrativa de este melodrama que fusiona los mimbres del folletín dickensiano y del fantástico, como combina saltos en el tiempo y de perspectivas, incluso con flashbacks dentro de flashbacks. La precisión narrativa se conjuga con una afinada modulación que aúna aspereza y lirismo. Es una fábula fantástica o cuento moral en donde un personaje, David, como el Scrooge de Dickens, se enfrenta a los errores y desatinos de su pasado, a su desprecio a la vida y a los demás, que no era sino falta de madurez (es la oración que se dice al final:que haya madurado antes de que venga la muerte a recogerle). Además, reserva un sorprendente giro narrativo último que replantea el relato, qué es real y qué soñado, lo cual propicia otra magnífica secuencia de exasperado montaje alterno que es salvación en doble sentido, la propia de David y la de su familia, en un cierre de obra magistral como emotiva lección moral y como prodigiosa lección de sabiduría narrativa.

jueves, 28 de noviembre de 2019

Puñales por la espalda

En las imágenes iniciales, que nos presentan la mansión en la que va a acontecer, principalmente, Puñales por la espalda, de Rian Johnson, se resaltan autómatas. juguetes y estatuas, como se resaltaba, aún de modo más acusado, durante el desarrollo narrativo de La huella (1972), de Joseph L Manckiewicz. Son reflejos del automatismo y artificiosidad de toda configuración escénica social o, dicho de otro modo, de un clasismo social. En la obra de Manckiewicz en relación a la sociedad inglesa, en este caso, la estadounidense. No es su único punto de conexión. Ambas son relatos de intriga que tienen a una mansión como centro neurálgico escénico aunque en Puñales por la espalda, se extiende a varias localizaciones más. En aquel caso se jugaba con la posibilidad de un asesinato, con la ambiguedad con respecto a si se había realizado o no. En Puñales en la espalda se plantea la interrogante de si un aparente suicidio no habrá sido un asesinato, ya sólo por la elección del método (¿se degolló a sí mismo con un puñal?). En la secuencia introductoria se presenta la muerte del presunto suicida, un reputado y próspero escritor de novelas de intriga, Harlan Thrombey (Christopher Plummer), como también lo era, en La huella, Andrew Wyke (Laurence Olivier). Inmediatamente, nos presentan al principal personaje conflictivo, Marta Cabrera (Ana de Armas), enfermera de Harlan, e hija de inmigrante ilegal, cuya procedencia no saben a ciencia cierta cuál es, si uruguaya, ecuatoriana, paraguaya o brasileña, los vástagos de Harlan, Walter (Michael Shannon), Linda (Jamie Lee Curtis), el marido de esta, Richard (Don Johnson), o la viuda del hijo muerto quince años atrás, Joni (Toni Collette), los aspirantes a ser depositarios de la herencia, parásitos y rapaces, a los que hay que añadir al hijo de Linda y Richard, Hugh (Chris Evans), quienes han sabido vivir, sin remordimientos, a expensas de la fortuna de Harlan, o propulsado su posición económica gracias al impulso de su aporte monetario.

Marta es el personaje conflictivo, para ellos, porque es el cuerpo extraño, social, en ese escenario que los familiares, o relacionados por vínculo de sangre, consideran propio, aunque la traten con condescendiente paternalismo. Marta pertenece, para ellos, a otra clase, una clase más baja, como para Wyke, lo era el peluquero, de ascendencia italiana, Milo (Michael Caine). Para él, amplificaba la humillación de que fuera amante de su esposa el hecho de su extracción social. Marta no es amante del octogenario Harlan, pero sí estableció un vínculo afectivo, una complicidad y sintonía, que ni de lejos el escritor con cualquier familiar. Marta, además, posee una peculiar característica. No puede mentir, porque de modo instantáneo, cual reflejo, vomitaría. En cambio, la mentira es la corriente sanguínea de los familiares. Con respecto a algunos de ellos, el mismo Harlan había descubierto los engaños que ocultaban. Y por supuesto no dudan, con presteza, en desenfundar los puñales (puñales fuera, es la traducción del título original) para proteger o materializar sus intereses. Inclinación que comparten todos y cada uno de ellos, más poderosa y definitoria que cualquier vínculo de sangre. Es la actitud que les distingue de Marta. De ahí, el comentario mordaz que contiene la película con respecto a la circunstancia socio política del país, la carga de profundidad, lanzada directamente, contra quienes enarbolan una actitud xenófoba y clasista con respecto a los inmigrantes, esa amenaza, según ellos, que intenta apropiarse de lo que pertenece a los que se consideran genuinos americanos (la bandera de la diversidad se ondea cuando conviene y se usa como papel higiénico cuando se quiere remarcar quiénes están por encima de otros), aunque, como sabemos en España, por el ascenso de cierta fuerza política, es una inclinación extendida (el ombliguismo preocupado por la propia parcela o casilla de vida que se torna hostilidad hacia quien se considera intruso, y adecuado chivo expiatorio de las inconsecuencias e inconsistencias, sustentadas en la desproporción y abuso, de un sistema social). Pese a todo, en estos tiempos de susceptibilidad extrema, hay quien ha confundido esa ocurrencia de que no sepan de qué país es originaria Marta, con la que bien define una actitud clasista, con la propia perspectiva de la película.

Puñales por la espalda, como La huella, se despliega como un ingenioso artefacto lúdico, con dos núcleos sobre los que pivota, Marta, y el otro cuerpo extraño, también de ascendencia extranjera, Benoit Blanc (Daniel Craig), un detective que apoya la investigación policial, aunque no sabe por quién fue contratado, y colabora en el desmontaje de una posición de privilegio cimentada en la conveniencia y el parasitismo. El laberinto narrativo de las pesquisas se conjuga hábilmente con el trazo de personajes y, en segundo plano, las resonancias de sus implicaciones sociales. Las perspectivas varian como los mismos escenarios de realidad por las variadas y sucesivas revelaciones que modifican, para el espectador o los personajes, su percepción del juego (detectivesco), la circunstancia, o de alguno de los jugadores en la partida por la herencia. Está en juego el esclarecimiento de si fue suicidio o asesinato, y si fue esto, quién el responsable, pero también la consecución de la herencia, más allá de quien sea nombrado heredero. Es un campo de juego y de batalla, con disputas y apuñalamientos, sobre todo, en forma de suficiencia y sibilino uso de las falsas apariencias, del fingimiento como afilado riego sanguineo de quienes se creen con derecho a detentar el poder de la mansión que consideran su coto de privilegio.

miércoles, 27 de noviembre de 2019

La hija de un ladrón

Precariedad y desamparo se conjugan como el vacio con las retículas de una frágil red. La vida es una ladrona, no sabes cómo, porque no hay respuesta para el por qué. En La hija de un ladrón, opera prima de Belén Funes, Sara (Greta Fernández) tiene 22 años pero en su semblante parece que se perfilara la erosión de lo vivido como si, cual anticipo, le hubieran sustraído años de vida. Es una mirada cargada de sombras que pesan, como si las ojeras las llevara adheridas a las retinas. Sostiene su vida material con empleos como limpiadora y cocinera, en los que siempre se cierne la sombra de lo provisional y perecedero. La vida podría terminar en cualquier instante, como una función que cierra antes de lo previsto porque no vende entradas. Nadie le suministra nada, porque su padre, Manuel (Eduard Fernández), viudo, acaba de salir de la cárcel en la que ha estado recluido varios años y en, cambio, de ella depende su bebé. La relación con su padre se define por la hostilidad y la necesidad, por las alternancias. Pugna con él por la custodia de su hermano pequeño, pero no deja de perseguirla, como una sombra fría, la añoranza de un afecto, de lo que no fue, de un soporte, que siente que perdió, o le fue sustraído, arrancado. Es su padre, pero no es una relación definida, estable, como su vida se caracteriza por la inestabilidad. La presencia y la ausencia se enmarañan en su figura. Lo que no fue y lo que aún quisiera que fuera y lo que se quiere impedir que sea. El gesto de afecto y preocupación se puede tornar desplante, las palabras de aliento quizá fueran meras cortesías, o arranques del momento, cuando más bien quieres sentirte en conciliación con alguien. Pero las palabras y los gestos pueden ser sólo eso, maquillaje, también provisional, que no esconde las manchas del deterioro.

Sara habita la realidad como si dispusiera de un fragmento o un resquicio en un margen de la realidad. Comparte pisos de modo pasajero, porque es una pasajera de la realidad que no sabe si su trayecto tendrá conclusión, porque ni siquiera sabe cuál será la próxima estación. Si los servicios sociales le podrán facilitar otra habitación en otro de sus pisos, o encontrará el apoyo, casi como el gancho de salvación cuando sientes que la tierra se corre bajo tus pies, de ese otro hogar, el que ha formado su padre con otra mujer. Sara siente que se precipita en una intemperie que le hace sentir más desvinculada y aislada, porque tampoco parece factible que recupere la relación con el padre de su hijo, aunque el afecto y el apoyo definan su relación. En la frágil e insegura red de su vida precaria se abre cada vez más el boquete de la soledad, del desvalimiento, y enfrenta al abismo de la pregunta de ¿para qué sostenerse si la vida parece una ladrona que no ceja de sustraer los vínculos con los que sentir el impulso de resistencia?

La hija de un ladrón se ajusta a las convenciones de un cine realista que se desprende de cualquier estilización. Transmite la sensación de que se comparte cualquier instante que puede componer nuestra misma rutina. No es un otro lado del espejo, sino un reflejo crudo que confronta a la precariedad en la que de modo inestable tantos nos podemos sostener. La cámara no se agita demasiado ni el montaje se hace entrecortado, ni enfatiza la degradación o sordidez ambiental, aunque no falte algún desplazamiento de cámara que siga la nuca de un personaje para quien la realidad parece darle la espalda. Es una mirada que parece priorizar la noción de registro. Pero no sólo de la apariencia, sino de lo que falta. Es una convencional imagen de lo real, y su negativo desvelado. Es lo que es y no es. Un ser que bordea, cual funambulista, la noción de nada. No redunda con el esteticismo de lo miserable, ni sobrecarga con las turbulencias de la desgracia. Es una narración seca, cortante, como su misma conclusión. Mira desde esa distancia justa que constata la progresiva sustracción, constituida por suscesivos cortes, de la posibilidad de sostenerse siquiera con unos sentimientos solidarios, abismándonos en un aislamiento que es desvalimiento.

lunes, 25 de noviembre de 2019

jueves, 21 de noviembre de 2019

Adiós

En el dolor aún puede haber dignidad, pero no hay ninguna en la furia. En ocasiones, el dolor se ajusta la coraza, y la mirada se tiñe de sangre, la que necesita para saciar la furia aunque pueda creer que es el dolor. Cuando te arrebatan a un ser querido, la furia empaña el dolor, como si, de modo inconsciente, fuera el modo de cauterizarlo. Pero nunca es así. La furia se sacia, pero no el dolor. La furia sólo parece que intenta corregir la impotencia. Pero no es así. No controlamos la vida, aunque la venganza parezca la ilusión que nos hace sentir que, por un instante, cuando la ejecutamos, sí es así. En Adios, de Paco Cabezas, la furia y la empatía se cruzan en la intersección del dolor a través de dos miradas. Una es la del padre que ha perdido a su hija, y otra la de la policía que busca esclarecer el caso. Esclarecer no es sinónimo de ejecutar. Juan (Mario Casas), después de varios años en prisión, consigue la libertad condicional, y coincide con la celebración de la primera comunión de su hija. Pero al retornar a prisión, porque la condicional implica que tiene que dormir en su celda, un coche les embiste. En las cercanías, Eli (Ruth Diaz) investiga, en un almacén, el asesinato de cuatro rumanos, traficantes de droga. El robo de dinero parece la motivación. Quizá el coche de los asesinos fuera el que, en su huida, embistiera el coche que Juan conducía. La mirada de Eli al cuerpo inerte de la niña dentro del coche volcado, insinúa que las sombras que se duelen en su mirada no están relacionadas sólo con lo que contempla.

En una inmediata secuencia se conjugan, en montaje la desnudez de ambos, Juan (Mario Casas) entra desnudo en su celda, y la cámara desciende sobre el cuerpo desnudo de Eli, mientras se ducha, hasta encuadrar una cicatriz en su vientre. Intemperie, dolor. Eli se convierte en el conductor emocional de la película, no el propósito vengador de Juan. Se solapa sutilmente sobre el recorrido emocional de este, enquistado en su furia, en su voraz deseo de matar, como si así se pudieran rectificar los acontecimientos, como si así extirpara su desolación. Ese contraste es el que dota de singularidad a una obra que despliega, con depurada habilidad, los patrones dramáticos y narrativos del thriller, enfrentamiento entre bandas de delincuentes y corrupción policial, y montaje alterno, en las secuencias de acción, incluso a tres bandas.

Trini (Natalia de Molina) ha perdido a su hija, y Eli comparte con ella que no puede tener hijos. Trini pregunta por qué, pero Eli no contesta. No hace falta explicitar más, la mirada expresa lo necesario, y esa mirada se injerta como un nervio vivo en el arrollador encadenamiento de confrontaciones, en las que la violencia se escupe con palabras, con puños o balas. La mirada de Eli parece el contrapeso de la del Juan, es la mirada que intenta contener ese torrente de sangre, esa impetuosa necesidad de sangre, ese impulso rapaz que necesita de antagonistas y víctimas, que comparten tanto las enfrentadas familias de Los Santos, de la que es parte integrante Juan, y los Fortuna, como los policías. La mirada de Eli, cansada, como si arrastrara un dolor nunca aliviado, es la brújula en una tormenta.

En varias secuencias violentas, se hace brillante uso del montaje alterno de dos o tres acciones simultáneas, como el asalto de la policía al piso de los Fortuna, y la posterior persecución de las calles, durante la cual dos de las líneas coinciden y se convierten en una. Los espacios desastrados, cuando no mugrientos, de Sevilla, se correspodnen con la sanguineidad o rapacidad que dominan a los personajes, como si en la realidad sólo existieran los márgenes porque carece de centro. Unos van a la deriva, otros se desperdician en sus grotescos enfrentamientos y otros se dedican a la rapiña porque se transpira la sensación de que nada hay que pueda ser mejorado. En las secuencias iniciales le plantean a Juan, que ingresó en prisión para evitar que lo hiciera un familiar, que se reintegre en las mismas actividades al margen de la ley, en ese mismo círculo cerrado viciado. Juan quisiera que su realidad fuera en otra dirección. Pero la realidad no parece estar de acuerdo. La corrupción extendida, y dominante, se lo impide. Una mirada herida, la de Eli, señala que, aunque parezca que las direcciones hayan sido sustraídas, y sólo quede la opción de enfangarse en las rencillas, las rapiñas o la corrupción como modo de vida, quizá exista un resquicio para lo posible. Pero sólo puede ser desde la mirada que reconoce las heridas, porque ahí germina la mirada íntegra.

jueves, 14 de noviembre de 2019

Siempre hace buen tiempo

Un día en Nueva York (1949), de Stanley Donen y Gene Kelly, era un musical de adolescencia. El trío de marineros desembarcaba en Nueva York por un día, pero no era la fugacidad lo que se resaltaba, sino un presente pletórico del que había absorber, aprovechar, cada segundo. Y el horizonte del futuro anunciaba tanto que todo lo que se proyecte podrá realizarse, como quien en el tiempo, en el transcurso de la vida, sólo asciende en una sucesión de días en los que el tiempo fuera un impetuoso sprint que no supiera de desfallecimientos ni de miradas atrás que hicieran sentir la noción de distancia, de tiempo, de recorrido. Siempre hace buen tiempo (1955), del mismo dúo de directores, es un musical de adultos. El tiempo deja entrever sus engranajes, su deterioro, las alteraciones y modificaciones que comporta su discurrir ( o transcurrir). Los tres protagonistas, soldados que vuelven de la guerra, Ted (Gene Kelly), Doug (Dan Dailey) y Angie (Michael Kidd, ante todo coreógrafo de obras como Ellos y ellas o Siete novias para siete hermanos), piensan que nada cambiará, que seguirán siendo igual de amigos dentro de diez años cuando acuerdan rencontrarse. Como, también, están convencidos que realizarán sus proyectos, sus ilusiones. Serán aquello a lo que aspiran a ser, serán consecuentes con lo que aspiran ser. Lo que sería un final convencional, del del retorno al hogar de unos soldados que han sobrevivido a la experiencia de un horror, la guerra, se convierte en un inicio que enfrenta a la experiencia de lo que también puede ser un horror, enfrentarse a otra guerra sangrienta, la de la decepción. Pero no sólo con respecto a que los vínculos ya no los sientas del mismo modo, y los que eran, y sentías, cómplices afines ahora sean dos extraños que no soportas, sino, sobre todo, la de la amargura de no gustarte aquello en lo que te has convertido.

Siempre hace buen tiempo dota de sombras a un género en el que habían prevalecido ante todo las sonrisas. La música, preponderantemente, era un interrupción, el excurso a otra vida alternativa. Ahora la música refleja una escisión, una insatisfacción, engarzada orgánicamente, como un juego de reflejos, como una extensión (aunque el compositor Andre Previn declaró que el resultado hubiera sido mejor sin los números musicales). En principio Betty Comden y Adolph Greene, letristas y argumentistas de Un día en Nueva York, habían concebido el proyecto como una secuela de ésta, con el propósito de realizarla en los escenarios teatrales, en Broadway. Kelly consideró que era más apropiado plantearlo como un proyecto cinematográfico, por lo que contactó con Stanley Donen (aunque este, en principio, se mostró reticente, aceptó; después declararía que el rodaje había sido un infierno). Pero se desechó la idea de secuela, porque la MGM no quería contar con Frank Sinatra, a quien se consideraba alguien problemático, ni con Jules Menshin, que carecía ya de popularidad alguna.

El primer gran número musical, The binge, aquel en el que llegan a realizar unos pasos de baile con las tapas de cubos de basura, condensa ese exultante dinamismo que aportaron Kelly y Donen al mismo género, en el que conjugaban, vibrantemente, la coreografía de los movimientos de la danza y los del montaje de los planos. El extraordinario The blue Danube (Why are we here?) en el que, sentados en el restaurante, expresan la decepción que sienten por el reencuentro (cómo ven al otro como un palurdo, o un snob o un rufían), cada uno en un aparte mental, cantando en off sobre sus rostros, al son y ritmo de El Danubio Azul de Strauss, prefigura la entraña de una de las cumbres del género, On connait la chanson (1997), de Alain Resnais, en la que, en los momentos musicales, los personajes expresan lo que no pueden o no se atreven a realizar o expresar en la realidad o de modo directo, cara a los otros. La música también se convierte en la celebración de una muda interior, liberación de esa tapa del cubo de basura en la que se habían atorado prisioneros, esbirros de su mismo cautiverio.

Es brillante el montaje secuencial que relata, con la pantalla divida en tres cápsulas, el devenir de la vida de los tres durante esos diez años. Ted, representante de boxeador, y entregado a la superficie de la vida, o placeres livianos, lejos de ese gran hombre que imaginaban los dos amigos que iba a llegar a ser. Angie, simplemente, se había dejado llevar por la inercia de una vida conforme y convencional, pródigo en vástagos y con la casilla segura de su negocio de hostelería. Y Doug, por inercia, dejó de lado sus sueños bohemios de pintor, convirtiéndose en un diseñador publicitario amargado, cuyo matrimonio está en proceso de deterioro y dependiente de pastillas para proteger su debilitado estomago a causa de una degradante vida de tensiones y subordinaciones, de vida servil. Por eso, es tan contagiosamente exultante el excelso número musical, Situation wise, en el que Doug se transfigura (como si liberara a la bestia de la espontaneidad), desestabilizando su entorno cual Jerry Lewis (al que menciona en una estrofa de la canción). No menos jubiloso es I Like myself en el que Ted danza con patines por las calles, tras tomar consciencia de que ha desaprovechado su vida hasta entonces por dejarse dominar por la amargura de la desilusión ( el primer eslabón fue la novia que diez años atrás le dijo al llegar que se había casado con otro), convertido en jugador, y dejándose enredar, por pusilanimidad e indiferencia, por un escenario de realidad definido por los amaños al que se enfrentará, desenmarañándose de su desilusión, decidido a reiniciarse. Del mismo modo, se da cuenta de que quizá le decepcionaron sus amigos más bien porque no se gustaba a sí mismo, no le gustaba ver en ellos aquello en lo que se había convertido, su fracaso y degradación.

Quizá los dos únicos números musicales prescindibles sean los de Dolores Costello, aunque su personaje, una caprichosa presentadora, incide en otro aspecto de esa degradación o trivialización de la realidad, el de los programas de televisión que buscan explotar las emociones más bajas, sin escrúpulo alguno con respecto a lo sentimientos con los que juegan (de lo que son víctimas los tres cuando se convierten en inesperados protagonistas por su historia del reencuentro diez años despues), todo un antecedente de tanto funesto reality show de banal ficcionalización de la vida ( o que refleja como esta se convierte en una banal ficción por inercia). A resaltar también, Stillman’s gym el magnífico número musical en el gimnasio de boxeadores, la casa de narices rotas, en el que homenajean a quien hará recuperar a Ted la confianza en sí mismo, Jackie (Cyd Charisse), aunque suponga cuestionar la frase de Shakespeare que ella dice que es de La tempestad y que Ted corrige al señalarle que es de Como gustéis: El amor ceguera, la amistad traiciones. Las tempestades se dejan atrás, y enfilan hacia el horizonte como les gusta, gustándose a sí mismos, con la mirada decidida y sin sombras, sin concesiones ni amaños. El buen tiempo es cuestión de actitud, está en la mirada.

martes, 12 de noviembre de 2019

Fugitivos del desierto

Fugitivos del desierto (Ice cold in Alex, 1958), de J Lee Thompson, coincide con otras estimulantes producciones británicas realizadas entonces, El único evadido (1957), de Roy Baker o Comando de la muerte (1958), de Guy Green, en conjugar admirablemente el género bélico con el de aventuras, el avatar físico de unos personajes en una circunstancia extrema, enfrentados no sólo a un enemigo sino a un agreste entorno natural. Como señala, en las secuencias finales, uno de los cuatro protagonistas de esta excelente obra, se enfrentaron a un enemigo común, el desierto. A diferencia de Comando de la muerte, cuya primera parte se centra en una misión a cumplir, con sus episódicos enfrentamientos bélicos, Fugitivos del desierto se centra en la peripecia de cuatro personajes cruzando el desierto con su camioneta de la cruz roja, en un momento crítico para el ejercito británico cuando, en 1942, se retiraba de Tobruk a El Alamein, mientras el ejercito alemán le iba arrebatando terreno. El trayecto está narrado con una admirable fisicidad, atenta al detalle: hace sentir el sol, la arena, la sequedad, el agotamiento. Los personajes, en el primer tramo, superan un campo de minas, y tienen que franquear el peaje de control de una tanqueta alemana, pero el trance fundamental que pondrá a prueba su resistencia y capacidad de superación es un extenso territorio conocido como La depresión, al que califican como un pudin de arroz por su traicionera textura, cercana también a la de una jalea rojiza que puede transformarse en fatales arenas movedizas, y en donde también tendrán que lograr superar con el camión, combinando ingenio y fortaleza, una pronunciada ladera de arena.

Es una de las obras más inspiradas de Thompson, junto a A woman in a dressing gown (1957) y El cabo del miedo (1962). La posterior La india en llamas (1959) reincide en la habilidad para narrar tensos trances físicos, aunque carece de la densidad de esta, como la mucho más afamada Los cañones de Navarone (1961), en la que sustituyó en el último momento a Alexander MacKendrick, y que resulta una obra correcta, demasiado correcta, una película autómata, impecable como engranaje, ejemplo de otras tantas desangeladas hazañas bélicas de esa década (desde El día más largo a El desafío de las águilas), pero carente de la intensa energía y del brío creativo de Fugitivos en el desierto. Hay un aspecto que dota de una sugestiva densidad al arco dramático de la narración, los contrastes del carácter del capitán Anson (extraordinario John Mills), un oficial al que ya desde su presentación apreciamos cuán exhausto se siente física y emocionalmente, ya al límite de quebrarse, apoyándose en el alcohol como espita de liberación o entumecimiento, pero que no disimula una desesperación por ser ya sentirse casi incapaz de resistir la tensión de la guerra: su gesto de sobresalto, mientras su superior le comenta la misión, al escuchar caer una bomba más, otra más de ya tantos cientos: los nervios los tiene casi rotos; casi se pueden equiparar con un campo de minas. De hecho en la obra se produce un requiebro cuando Anson cometa un error: se precipita al huir de la tanqueta alemana cuando no debería haberlo hecho, ya que conduce un camión sanitario; esa precipitación provoca que los soldados alemanes, en su persecución, disparen sobre ellos causando la muerte de una de las dos enfermeras que llevan de pasajeras; qué bien se refleja la desesperada amargura que siente por su fatídico error a través de las expresión de su semblante, el zumbido de una mosca, y los agujeros de bala en la chapa. En ese momento Anson realiza una promesa, que es un desafío, no consumirr una gota de alcohol hasta llegar a Alex (Alejandría), y beber allí, para celebrar el éxito de que hayan logrado superar todas las adversidades, una cerveza en un vaso bien helado (Ice cold in Alex, una bebida helada en Alejandría, es el titulo original).

Ice cold también se califica a alguien frío, alguien al que no parece afectarle las emociones. No es precisamente así Anson, a quien las emociones superan, con las que lidia y forcejea a lo largo de la narración, lo que dota de esa inmediatez emocional al trayecto físico. Por eso, Fugitivos del desierto es tanto una odisea física como emocional, en el que superar unos campos de minas o unas arenas movedizas en un sentido literal como figurado, físico como emocional, de ahí la belleza catártica en la conclusión cuando Anson acaricia con sus dedos el vaso helado que contiene la cerveza. Los compañeros masculinos de Anson representan lo opuesto, lo que siente que le falta en su desgaste físico y emocional, en su condición quebradiza, casi al límite de sus fuerzas, cansancio que a veces se torna intemperancia y brusquedad: el sargento Pugh (Harry Andrews), es la serenidad, la templanza, nunca pierde los nervios, constante y firme. El oficial holandés sudafricano que recogen en el camino, Van der Poel (Anthony Quayle), es arrogante, pura fortaleza (en contraste con el físico menudo y enclenque de Anson). Y la enfermera Murdoch (Sylvia Sims) despierta su sensibilidad entumecida, su confianza en lo posible, en una relación afectiva (ya que piensa que, en forma humana, sería tan desabrido como el espacio la depresión que cruzan) y, en un sentido amplio, en superar cualquier circunstancia, ya que no tiene por qué abocarse todo a las arenas movedizas de un infierno en donde no haya espacio para la luz, para la calidez. Además, las sospechas sobre si Van der Poel es un espía alemán (¿qué porta realmente en la mochila, aparte de ginebra?¿por qué va con la pala cada día a la misma hora a hacer sus necesidades, o esto es una excusa?), derivan el relato, amplificando sus complejas resonancias, hacia el territorio del afianzamiento de la colaboración, del equipo unido, por encima de cualquier diferencia o rivalidad. Más allá de que quizá sea realmente un espía aleman, la cuestión es cómo los cuatros colaboran para superar la adversa circunstancia, en la que no es un enemigo sino alguien cuya aportación es esencial para sobrevivir. Por eso, Fugitivos del desierto no es sino el relato de una peripecia más bien esencial: Es el ser humano enfrentado al entorno y enfrentado a sí mismo, la entraña desnuda de la aventura más genuina.

domingo, 10 de noviembre de 2019

El vuelo del Fénix

El vuelo del Fénix (Flight of the Phoenix, 1965), de Robert Aldrich, más que una obra sobre la supervivencia, es sobre el control y el dominio de una circunstancia, a través de la hipérbole de que esta sea extrema, o más bien se puede decir del escenario (en cuanto espacio de representación), porque en juego no está sólo quién dispone de la necesaria capacidad de resolución para que éstos hombres superen su circunstancia, tras que su avión se haya estrellado en el desierto del Sahara, sino quien tiene el mando, quién dispone de la autoridad, en cuanto competencia y conocimiento, lo que determina el conflicto (dramático) de egos enfrentados. Es significativo que en el primer tramo, en el que comienza a perfilarse esa pugna por ese dominio del escenario, cobre relevancia alquien que padece un manifiesto transtorno, Cobb (Ernest Borgnine), fruto de estres laboral, que determinó que perdiera su empleo de responsabilidad en la factoria (pero que en su orgullo lo ve como un desdoro, como si le hubieran calificado de incapaz). Es como un niño grande, que fácilmente pierde el control, y se deja arrebatar por la intemperancia, cual berrinche, cuando ve contrariado su deseo. Porta la radio, como el niño que dispone de su juguete propio, que es a la vez fetiche (cuando advierten que la tiene, y se la cogen para ver si pueden sintonizar alguna emisora, él mormojea que es suya). Su extravío sintoniza más bien con la sensación de impotencia que sufren los personaje. No dispone de consciencia de su circunstancia, por tanto, de la realidad, por lo que, como quien funciona a besa de impulsos y deseo, no duda en internarse en el desierto, donde perecerá perdido, no sin antes dejar escrito su nombre en la arena, signo de su incapacidad. La arena borrará su nombre, como su discernimiento carecía de la mínima percepción de los contornos de la realidad. Su realidad era otra, un percepción ilusoria, por lo que se pierde en la naturaleza escurridiza, incierta, de su circunstancia.

En el primer tramo hay dos figuras que se arrogan esa condición de autoridad, o dominio del escenario. Una es la figura militar, el capitán Harris (Peter Finch), el cual actúa de acuerdo al rol que se le presupone, aunque pronto sus decisiones se revelarán escasamente efectivas, o eficientes, sea su decisión de realizar una incursión en el desierto, por mucho que le indiquen que es una acción casi suicida ( pero él debe realizarla, porque es parte consustancial a la función de su rol, el que perfila y establece direcciones, cual brújula humana), que concluirá con el hecho de que retorne, exhausto, a su punto de inicio, al avión, tras haberse extraviado, o sea su intento de diálogo con los bandidos beduinos, con trágicas consecuencias. Fracasa en ambas opciones. Ni es capaz de encontrar dirección, pese a su determinación, ni consigue nada efectivo con el diálogo razonable, pese a su buena voluntad. Su autoridad no se define por el conocimiento de su circunstancia o del entorno (y de los que lo habitan). Además, su autoridad es continuamente cuestionada, por pasiva o por activa, por su subordinado, el mezquino sargento Watson (Roland Fraser), quien llegará a simular un accidente, un esguince, para no acompañarle en su incursión en el desierto.

La otra figura que se arroga condición de autoridad (en cuanto conocimiento preciso de su circunstancia, esto es, de sus posibilidades y limitaciones, de lo que es factible o no) es el piloto del avión, Towns (James Stewart), quien realmente se siente responsable del accidente, por su imprudencia temeraria, por creerse capaz de superar una tormenta de arena, remordimiento que acrecienta su tendencia a autoafirmarse, terco y soberbio, como conocedor de lo que puede ser o no, sobre todo en ese permanente enfrentamiento con Dorfman (Hardy Kruger) en el segundo tramo de la obra, porque además ve en él al representante de unos nuevos tiempos (dominados por el cálculo y las computadoras) que parecen relegarle ( él que se siente representante de los tiempos preteritos, de hombres audaces capaces de resolver cualquier adversidad). Hay otra figura de cierta autoridad, en cuanto sabiduria, en segundo plano, aunque sin afán de dominio, el doctor Renaud (Christian Marquand), figura cabal. Como también lo es, como contrapunto a Towns, su copiloto, Moran (Richard Attenborough), con el que Towns no deja de tener sus roces por su obcecado orgullo. No controla su intemperancia, y hurga en la herida de las debilidades de Moran, su gusto por el alcohol (no deja de ser un arrebato de furia con el que transferirle su sentimiento de culpa por el accidente, como si la negligencia hubiera sido de Moran). Pero, a medida que avanza la narración, irá cobrando mayor relevancia, a la par que dominio (por capacidad resolutiva) y control (el mando), Dorfman (Hardy Kruger), un personaje contemplado al principio, por el resto, como raro, por su procedencia, ya que es alemán ( realizan alusiones a la pasada guerra), por lo que consideran extravagancias ( no trabajaba en la refineria pero había realizado el viaje a tan lejano, o perdido, lugar en el desierto para visitar a su hermano; se preocupa de su aspecto, incluso es reprendido por mantener la rutina de afeitarse; se coloca en la cabeza, al modo arabe, un pañuelo para protegerse del sol) y por ser considerado, despectivamente, uno de esos hombrecillos de hojas de cálculo.

La obra, adaptación, por Lukas Heller, de una novela de Elleston Trevor, resulta aún más cautivadora y estimulante a partir de que Dorfman domina el escenario, y la narración, con esa permanente lid con Town, irreductible en cuestionar lo que considera una idea irrealizable, la convicción de Dorfman de que pueden, con los restos del avión, construir un pequeño aeroplano, y salir volando de la prisión del desierto en la que están cautivos (un cautiverio con fecha de caducidad, ya que en doce días no dispondrán de suministro de agua). Aldrich no cae en fáciles maniqueismos (los que facilitan los cómodos posicionamientos), ya que tampoco convierte a Dorfman en un personaje simpático. Si es admirable su dominio intelectual, su capacidad de ingenio y resolución, no lo es, en su determinación e inteligencia, cómo es de insensible en ciertos momentos a las desgracias de los otros, estableciendo unos difusos límites entre la eficiencia y la actitud maquinal (también, visto desde otro ángulo, cómo hay que hacer de tripas corazón, o tener la mente despejada, sin interferencias afectivas, para ser resolutivo). No obsta para que sufra, o se sienta agraviado, cuando desconfíe Town, de modo exasperante, de su cualificación (en particular, cuando descubre que era ingeniero de aeromodelos).

Aún así, su ego no interfiere tanto como en el caso de Town, el principal obstáculo con el que tiene que lidiar Dorfman, por el menoscabo de su competencia y conocimiento a real escala (no imaginario o ilusorio, como cuestiona Town al descubrir que sólo había diseñado aeromodelos). Pero como replica Dorman, aun en escala diferente, las medidas son las mismas. A diferencia de Town que superpone sus emociones, la necesidad de contrarrestar su falibilidad, que se ha tornado inflamación de un sentimiento de culpa, Dorfman, en todo momento, mantiene la mirada en los términos precisos de su circunstancia, de las posibilidades efectivas que pueden ser utilizadas en las limitaciones de su situación. Esos matices y contrastes lo convierten en un personaje fascinante. Aldrich modula y gradúa con afinada inteligencia la intensidad de los conflictos de los personajes en paralelo a la resolución de su circunstancia, materializada en un final catártico que hace cuerpo de la idea del ave fénix (fénix es el nombre que han puesto al aeroplano que puede liberarles), ya que, con la aguda y perspicaz ingenieria de la mirada templada, se es capaz de superar la más extrema caída en la adversidad.