martes, 30 de abril de 2013

Eleonora Rossi Drago, las sombras de la exuberancia

Eleonora Rossi Drago pese a que alcanzó reconocimiento por sus interpretaciones en 'Las amigas' (1955), de Michelangelo Antonioni y sobre todo, por su premiado papel en 'Verano violento' (1959), o en teatro, junto a Marcello Mastroianni en 'El tío Vanía' (1955), se vio condicionada por su exuberante físico, y por tener que aceptar papeles de escasa envergadura o en películas de menor calibre, para seguir trabajando. Aunque tampoco alcanzó la notoriedad de sex symbol, como Sofia Loren o Gina Lollobrigida, la cual había quedado tercera en el concurso de Miss Italia en el que Eleonora quedó cuarta. Los primeros papeles con los que alcanzó notoriedad disponían de 'Titulares de rojo intenso' : estaban relacionados con la prostitución, ambos dirigidos por Luigi Comencini, 'Persiane chiuse' (1951) o 'La trata de blancas' (1952), o su personaje era razón de rivalidades pasionales como las que suscitaba entre los personajes de Mastroiannu y Amedeo Nazzari en 'Sensualitá' (1952), de Clemente Fracassi. Trabajo para Vittorio Gassman en 'Kean' (1956), o Duilio Coletti en 'Alarma en la flota' (1953) o 'Bajo diez banderas' (1960). Giussepe De Santis en 'El camino de un año' o Pietro Germi en 'Un maldito embrollo' (1960), Harald Reinl en 'Terror en la noche', Riccardo Freda en 'Caccia all'uomo' (1961), Roberto Rosellini en 'Alma negra', Ettore Scola en 'Con su permiso hablamos de mujeres' (1964), Francisco Nieves Conde en 'El diablo también llora' (1965), John Huston en 'La biblia' (1966). Se retiró en 1970 tras interpretar 'Las endemoniadas' de Sergio Bergonzelli y 'El retrato de Dorian Gray' de Massimo Dallamano.

Eleonora Rossi Drago pese a que alcanzó reconocimiento por sus interpretaciones en 'Las amigas' (1955), de Michelangelo Antonioni y sobre todo, por su premiado papel en 'Verano violento' (1959), o en teatro, junto a Marcello Mastroianni en 'El tío Vanía' (1955), se vio condicionada por su exuberante físico, y por tener que aceptar papeles de escasa envergadura o en películas de menor calibre, para seguir trabajando. Aunque tampoco alcanzó la notoriedad de sex symbol, como Sofia Loren o Gina Lollobrigida, la cual había quedado tercera en el concurso de Miss Italia en el que Eleonora quedó cuarta. Los primeros papeles con los que alcanzó notoriedad disponían de 'Titulares de rojo intenso' : estaban relacionados con la prostitución, ambos dirigidos por Luigi Comencini, 'Persiane chiuse' (1951) o 'La trata de blancas' (1952), o su personaje era razón de rivalidades pasionales como las que suscitaba entre los personajes de Mastroiannu y Amedeo Nazzari en 'Sensualitá' (1952), de Clemente Fracassi. Trabajo para Vittorio Gassman en 'Kean' (1956), o Duilio Coletti en 'Alarma en la flota' (1953) o 'Bajo diez banderas' (1960). Giussepe De Santis en 'El camino de un año' o Pietro Germi en 'Un maldito embrollo' (1960), Harald Reinl en 'Terror en la noche', Riccardo Freda en 'Caccia all'uomo' (1961), Roberto Rosellini en 'Alma negra', Ettore Scola en 'Con su permiso hablamos de mujeres' (1964), Francisco Nieves Conde en 'El diablo también llora' (1965), John Huston en 'La biblia' (1966). Se retiró en 1970 tras interpretar 'Las endemoniadas' de Sergio Bergonzelli y 'El retrato de Dorian Gray' de Massimo Dallamano.

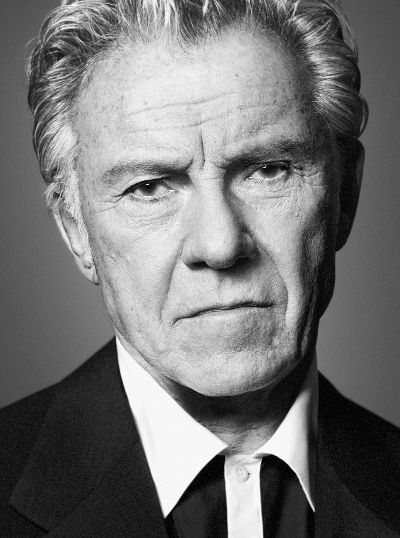

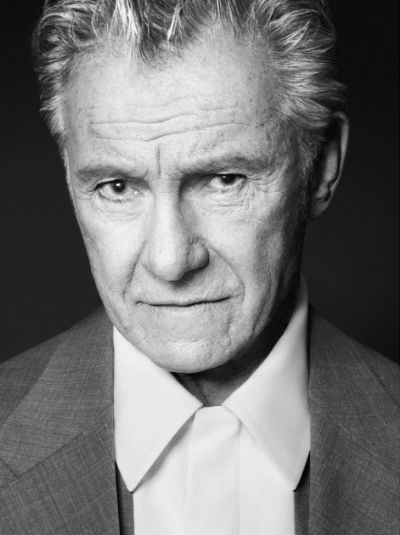

Jean Louis Trintignant, y el trágico destino de su hija, Marie

Jean Louis Trintignant y su hija Marie, que murió, a los 41 años, por edema cerebral a causa de la paliza que le propinó su novio (hay evidencia de que habia sido golpeada 19 veces en el rostro). Se solicitó asistencia médica siete horas después cuando la actriz ya estaba en coma. La causa de la discusión fue por un mensaje de texto.

Jean Louis Trintignant y su hija Marie, que murió, a los 41 años, por edema cerebral a causa de la paliza que le propinó su novio (hay evidencia de que habia sido golpeada 19 veces en el rostro). Se solicitó asistencia médica siete horas después cuando la actriz ya estaba en coma. La causa de la discusión fue por un mensaje de texto.

lunes, 29 de abril de 2013

Eleni Karaindrou - La mirada de Ulises

Sublime banda sonora de Eleni Karaindrou para 'La mirada de Ulises' (1995). Kim Kashkasian, en la viola.

En rodaje: Harvey Keitel, Wayne Wang y Paul Auster

La mirada de Ulises

‘¿Cuántas fronteras hemos de cruzar para llegar al hogar?’ ‘Dios en principio creó el viaje, después la duda, y luego la nostalgia’. ‘A’(Harvey Keitel), exiliado desde hace décadas, retorna a Grecia en busca de la primera mirada, representada en tres bobinas de la, quizás, primera película realizada en Grecia y los Balcanes, en 1905, dirigida por los hermanos Manakis, quienes no sabían de facciones ni de identidades, sólo anhelaban retratar la diversidad y multiplicidad en los hombres, en cada hombre. Su mirada no proyectaba ni enfocaba realidades divididas, mutiladas por los que establecen oposiciones en la diferencia, como en la fracturada realidad de los Balcanes que surca A en su odisea.

‘¿Cuántas fronteras hemos de cruzar para llegar al hogar?’ ‘Dios en principio creó el viaje, después la duda, y luego la nostalgia’. ‘A’(Harvey Keitel), exiliado desde hace décadas, retorna a Grecia en busca de la primera mirada, representada en tres bobinas de la, quizás, primera película realizada en Grecia y los Balcanes, en 1905, dirigida por los hermanos Manakis, quienes no sabían de facciones ni de identidades, sólo anhelaban retratar la diversidad y multiplicidad en los hombres, en cada hombre. Su mirada no proyectaba ni enfocaba realidades divididas, mutiladas por los que establecen oposiciones en la diferencia, como en la fracturada realidad de los Balcanes que surca A en su odisea.

A, cual Ulises, busca la mirada que zarpa, como uno de los hermanos, para enseñar el oficio a un aprendiz, quiso fotografiar un velero zarpar del puerto, pero murió mientras lo hacía. En Ulises algo también morirá en su recorrido, desangrándose lentamente, hasta que el grito arranca sus entrañas en la niebla por la desolación ante el reguero de cadáveres que siembra esa mirada ciega, esa mirada que se convierte en muchedumbre sin rostro y ve en los otros una representación, una molesta intrusión, en su rígido encuadre prefijado, que necesita ser extirpada. Ulises busca la primera mirada, la mirada despejada, y colisiona con la niebla de la mirada encostrada, corrompida, infectada.

A, cual Ulises, busca la mirada que zarpa, como uno de los hermanos, para enseñar el oficio a un aprendiz, quiso fotografiar un velero zarpar del puerto, pero murió mientras lo hacía. En Ulises algo también morirá en su recorrido, desangrándose lentamente, hasta que el grito arranca sus entrañas en la niebla por la desolación ante el reguero de cadáveres que siembra esa mirada ciega, esa mirada que se convierte en muchedumbre sin rostro y ve en los otros una representación, una molesta intrusión, en su rígido encuadre prefijado, que necesita ser extirpada. Ulises busca la primera mirada, la mirada despejada, y colisiona con la niebla de la mirada encostrada, corrompida, infectada.

El recorrido de ‘La mirada de Ulises’ (To vlemma tou Odyssea, 1995), de Theo Angelopulos, es el de la ensoñación, pero turbada, la que se agita entre los temblores mientras siente que sus pasos se hunden entre ruinas, y se enredan entre las alambradas de las diversas fronteras, de las miradas que separan, que se enfrentan. A despierta varias veces, a la largo de la narración, como si quedarse dormido fuera la amenaza de perder la consciencia. Viaja entre los tiempos; las mujeres con las que se cruza en el camino, con las que crea un provisional lazo de hogar afectivo en el itinerario, tienen el mismo rostro, el de la actriz rumana Maia Morgernstern.

El recorrido de ‘La mirada de Ulises’ (To vlemma tou Odyssea, 1995), de Theo Angelopulos, es el de la ensoñación, pero turbada, la que se agita entre los temblores mientras siente que sus pasos se hunden entre ruinas, y se enredan entre las alambradas de las diversas fronteras, de las miradas que separan, que se enfrentan. A despierta varias veces, a la largo de la narración, como si quedarse dormido fuera la amenaza de perder la consciencia. Viaja entre los tiempos; las mujeres con las que se cruza en el camino, con las que crea un provisional lazo de hogar afectivo en el itinerario, tienen el mismo rostro, el de la actriz rumana Maia Morgernstern.

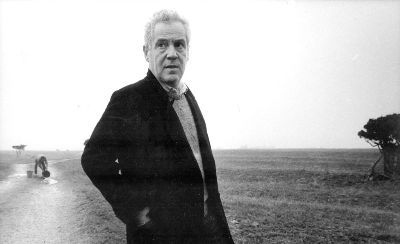

De entre las ruinas, como el guardián de esa mirada pristina, de esas bobinas de películas que parecían extraviadas, y que A ha buscado entre unos paisajes en descomposición, surge el rostro de Erland Josephson, la brecha de la luz, el emblema de cierta sensibilidad, la de la mirada que crea y construye puentes en la intemperie y faros en las oscuridad, que parece abocada al pretérito, aquella que representaban sus personajes con Tarkovski, en ‘Nostalgia’ (1983) y ‘Sacrificio’ (1986). En su cueva, entre las ruinas, guarda unos tesoros, imágenes de películas de Lang, Welles o Bergman. También A menciona a Murnau o Dreyer, cineastas que parecían con su celuloide mirar por primera vez. Eran miradas que zarpaban.

De entre las ruinas, como el guardián de esa mirada pristina, de esas bobinas de películas que parecían extraviadas, y que A ha buscado entre unos paisajes en descomposición, surge el rostro de Erland Josephson, la brecha de la luz, el emblema de cierta sensibilidad, la de la mirada que crea y construye puentes en la intemperie y faros en las oscuridad, que parece abocada al pretérito, aquella que representaban sus personajes con Tarkovski, en ‘Nostalgia’ (1983) y ‘Sacrificio’ (1986). En su cueva, entre las ruinas, guarda unos tesoros, imágenes de películas de Lang, Welles o Bergman. También A menciona a Murnau o Dreyer, cineastas que parecían con su celuloide mirar por primera vez. Eran miradas que zarpaban.

A se reencuentra con su niñez, cincuenta años atrás, y las elipsis de los años se suceden en un mismo encuadre, una danza al son de la música de un piano hasta que es interrumpido por la violencia que dictaba silencios, amordazamientos, las que se produjeron durante la insurgencia comunista en los últimos años de la guerra civil, entre 1945 y 1950 (causa de que tantos griegos optaran por el exilio). La fracturas tienen sus génesis, un busto gigante de Lenin que se ajusta sobre el resto de su cuerpo, ideas que se agrietaron, y se convirtieron en piedras, que sepultaron la realidad, que aplastaron a los que la habitaron, que fusilaron, en mitad de la noche, como si las vidas fueran polvo que se sopla sin preocuparse de lo que habían vivido ni de lo que aún soñaban por hacer.

A se reencuentra con su niñez, cincuenta años atrás, y las elipsis de los años se suceden en un mismo encuadre, una danza al son de la música de un piano hasta que es interrumpido por la violencia que dictaba silencios, amordazamientos, las que se produjeron durante la insurgencia comunista en los últimos años de la guerra civil, entre 1945 y 1950 (causa de que tantos griegos optaran por el exilio). La fracturas tienen sus génesis, un busto gigante de Lenin que se ajusta sobre el resto de su cuerpo, ideas que se agrietaron, y se convirtieron en piedras, que sepultaron la realidad, que aplastaron a los que la habitaron, que fusilaron, en mitad de la noche, como si las vidas fueran polvo que se sopla sin preocuparse de lo que habían vivido ni de lo que aún soñaban por hacer.

La niebla en la mirada sólo sabe de piedras, símbolos que se ahogan en su ceguera. A se desplaza por un paisaje desintegrado, en el que las figuras se mueven sonámbulas en los campos, retirándose de una realidad que se incendia, y desmorona. La cámara se desplaza componiendo música, la de la belleza que transfigura, asciende y zarpa, la música de una odisea que aún pugna por encontrar y sembrar la primera mirada.

La niebla en la mirada sólo sabe de piedras, símbolos que se ahogan en su ceguera. A se desplaza por un paisaje desintegrado, en el que las figuras se mueven sonámbulas en los campos, retirándose de una realidad que se incendia, y desmorona. La cámara se desplaza componiendo música, la de la belleza que transfigura, asciende y zarpa, la música de una odisea que aún pugna por encontrar y sembrar la primera mirada.

domingo, 28 de abril de 2013

En rodaje: David Lean y Alec Guinness

sábado, 27 de abril de 2013

Chaplin y la prole eliminada del montaje de Armas al hombro

La nostra vita

Primer mandamiento: Hay que ganar dinero para poder comprar y, así poder exhibir lo que se compra, porque sino ¿para qué se compran las cosas si no las exhibes? Es el instituido circuito ‘alimentario’ de esta sociedad, de ‘nuestra vida’. Segundo mandamiento: Cualquier medio es válido, cualquier chanchullo es aceptable para no quedarse fuera del circuito. Lo más estimulante de ‘La nostra vita’ (2010), de Daniele Luchetti es que nos recuerda que, por mucho que se agiten las vallas y se increpe a los que regentan el poder, sea político o financiero, ese circuito se ha reproducido tanto a grande como a pequeña escala. Esa dinámica que ha alterado y corrompido un simple esquema, como que apunta uno de los personajes, traficante de droga a pequeña escala, Ari (Luca Zingaretti): tienes unos ingresos y tienes unos gastos, la diferencia entre ambos supone el beneficio; si se hubiera aplicado así, esta sociedad sería diferente.Muchas veces la excusa de no cuestionar unas insatisfactorias condiciones laborales es la de que la disensión puede propiciar el despido, y de muchos depende una familia, hijos.

Primer mandamiento: Hay que ganar dinero para poder comprar y, así poder exhibir lo que se compra, porque sino ¿para qué se compran las cosas si no las exhibes? Es el instituido circuito ‘alimentario’ de esta sociedad, de ‘nuestra vida’. Segundo mandamiento: Cualquier medio es válido, cualquier chanchullo es aceptable para no quedarse fuera del circuito. Lo más estimulante de ‘La nostra vita’ (2010), de Daniele Luchetti es que nos recuerda que, por mucho que se agiten las vallas y se increpe a los que regentan el poder, sea político o financiero, ese circuito se ha reproducido tanto a grande como a pequeña escala. Esa dinámica que ha alterado y corrompido un simple esquema, como que apunta uno de los personajes, traficante de droga a pequeña escala, Ari (Luca Zingaretti): tienes unos ingresos y tienes unos gastos, la diferencia entre ambos supone el beneficio; si se hubiera aplicado así, esta sociedad sería diferente.Muchas veces la excusa de no cuestionar unas insatisfactorias condiciones laborales es la de que la disensión puede propiciar el despido, y de muchos depende una familia, hijos.

Claudio (Elio Germano) es un poder intermedio en la escala jerárquica, otro aplicado esbirro, que calla, en connivencia con el jefe, cuando descubre el cadáver de un inmigrante rumano que trabajaba en las obras como vigilante nocturno. Cuando fallece su esposa al dar a luz a su tercer hijo, Claudio toma una decisión drástica: Desolado, perdido lo que suponía su principal lazo con la vida, enfoca ésta en la consecución del dinero, y no sólo porque tenga que mantener a tres criaturas. Decide convertirse en otra alimaña del sistema, a través de una subcontrata con quien era su jefe. Si ya era consciente de que el territorio de la construcción es campo abonado para el chanchullo (¿cuánto declaras tú? Le pregunta su amigo Ari; nada, le responde, ya sabes es todo a base de chanchullos), ahora cuando deja de ser un poder intermedio, poniéndose sus hombros toda la responsabilidad, se enfrenta a lo difícil que es erigir mentiras, o sostenerlas, jugar con las expectativas de los obreros, demorar pagos, buscar el dinero que le rescate de la situación cuando llega al punto de ‘riesgo de demolición’.

Claudio (Elio Germano) es un poder intermedio en la escala jerárquica, otro aplicado esbirro, que calla, en connivencia con el jefe, cuando descubre el cadáver de un inmigrante rumano que trabajaba en las obras como vigilante nocturno. Cuando fallece su esposa al dar a luz a su tercer hijo, Claudio toma una decisión drástica: Desolado, perdido lo que suponía su principal lazo con la vida, enfoca ésta en la consecución del dinero, y no sólo porque tenga que mantener a tres criaturas. Decide convertirse en otra alimaña del sistema, a través de una subcontrata con quien era su jefe. Si ya era consciente de que el territorio de la construcción es campo abonado para el chanchullo (¿cuánto declaras tú? Le pregunta su amigo Ari; nada, le responde, ya sabes es todo a base de chanchullos), ahora cuando deja de ser un poder intermedio, poniéndose sus hombros toda la responsabilidad, se enfrenta a lo difícil que es erigir mentiras, o sostenerlas, jugar con las expectativas de los obreros, demorar pagos, buscar el dinero que le rescate de la situación cuando llega al punto de ‘riesgo de demolición’.

Ser un artista del chanchullo es como ser un prestidigitador, y hay que tener cualidades, las habilidades pertinentes, además de falta de escrúpulos, y estos los había cauterizado con el cuchillo ardiente de su rabia y frustración por la muerte de quien amaba: muere la vida, nace la muerte (la falta de escrúpulos).

Luchetti opta por el estilo ‘realismo móvil’, cámara en mano, sin estilizaciones visuales, buscando la inmediatez a ras de suelo, el vivir cada día en el que se perciban los granos en la piel y en las entrañas. Luchetti escarba implacable en los cimientos de la podrida construcción de la sociedad que hemos creado entre todos, entre chanchullos, encogimientos de hombros, omisiones, justificaciones y miradas para otro sitio o para el suelo. Logra sortear el maquinismo del discurso teledirigido en el que los personajes son esquemas y símbolos.

Ser un artista del chanchullo es como ser un prestidigitador, y hay que tener cualidades, las habilidades pertinentes, además de falta de escrúpulos, y estos los había cauterizado con el cuchillo ardiente de su rabia y frustración por la muerte de quien amaba: muere la vida, nace la muerte (la falta de escrúpulos).

Luchetti opta por el estilo ‘realismo móvil’, cámara en mano, sin estilizaciones visuales, buscando la inmediatez a ras de suelo, el vivir cada día en el que se perciban los granos en la piel y en las entrañas. Luchetti escarba implacable en los cimientos de la podrida construcción de la sociedad que hemos creado entre todos, entre chanchullos, encogimientos de hombros, omisiones, justificaciones y miradas para otro sitio o para el suelo. Logra sortear el maquinismo del discurso teledirigido en el que los personajes son esquemas y símbolos.

Nos muestra cómo Claudio se equivoca, pero también cómo sufre, y por qué se equivoca, y por qué sufre. Claudio intenta convertirse en un cínico, pero las primeras fisuras en ese acorazado ‘edificio’ de cinismo que intenta construir en su interior provienen de su preocupación por los otros, de aquellos que también dependen de su éxito o fracaso. Es expeditivamente efectivo, por ejemplo, a la hora de expresar la desolación y extravío que sufre Claudio cuando fallece su mujer. Hay un secuencia, la del funeral, que desafía la impudicia, el largo primer plano, excepto un breve movimiento panoramizador hacia otros familiares en la iglesia, que mantiene sobre Claudio, exasperando la duración, cuando canta desgarrado, cada vez más desesperado, ‘la canción’ de su amor, la que cantaban juntos en la secuencia de créditos. Como si escupiera su rabia hacia una nada que no podrá responder, porque grita a lo aleatorio.

Nos muestra cómo Claudio se equivoca, pero también cómo sufre, y por qué se equivoca, y por qué sufre. Claudio intenta convertirse en un cínico, pero las primeras fisuras en ese acorazado ‘edificio’ de cinismo que intenta construir en su interior provienen de su preocupación por los otros, de aquellos que también dependen de su éxito o fracaso. Es expeditivamente efectivo, por ejemplo, a la hora de expresar la desolación y extravío que sufre Claudio cuando fallece su mujer. Hay un secuencia, la del funeral, que desafía la impudicia, el largo primer plano, excepto un breve movimiento panoramizador hacia otros familiares en la iglesia, que mantiene sobre Claudio, exasperando la duración, cuando canta desgarrado, cada vez más desesperado, ‘la canción’ de su amor, la que cantaban juntos en la secuencia de créditos. Como si escupiera su rabia hacia una nada que no podrá responder, porque grita a lo aleatorio.

Y si la vida es así de injusta, ¿por qué no lo va a ser él con otros, preocupándose de sí mismo, de conseguir dinero? Y así, quizás, sentirse inmune, sentir que no habrá inundaciones en las obras, que pueden prorrogarte los plazos todo lo que haga falta, o pidas, o que los obreros a tu cargo no se cansarán de esperar ya dos meses por cobrar, sin saber cuándo verán dinero, y no decidan rebelarse y llevarse tus propiedades, porque el de abajo se supone que traga todo lo que le echen. Así no es ‘nuestra vida’; por mucho chanchullo que intentes, a veces no salen las cosas como esperas. El descenso al cinismo se convierte en una caída en el abismo, del que ascenderá, o será rescatado, con la solidaridad. La cuestión no es pensar que esto quizá sea ingenuo, sino que es, al fin y al cabo, necesario.

Y si la vida es así de injusta, ¿por qué no lo va a ser él con otros, preocupándose de sí mismo, de conseguir dinero? Y así, quizás, sentirse inmune, sentir que no habrá inundaciones en las obras, que pueden prorrogarte los plazos todo lo que haga falta, o pidas, o que los obreros a tu cargo no se cansarán de esperar ya dos meses por cobrar, sin saber cuándo verán dinero, y no decidan rebelarse y llevarse tus propiedades, porque el de abajo se supone que traga todo lo que le echen. Así no es ‘nuestra vida’; por mucho chanchullo que intentes, a veces no salen las cosas como esperas. El descenso al cinismo se convierte en una caída en el abismo, del que ascenderá, o será rescatado, con la solidaridad. La cuestión no es pensar que esto quizá sea ingenuo, sino que es, al fin y al cabo, necesario.

viernes, 26 de abril de 2013

El buscavidas - Imágenes de un rodaje ( y II)

La leyenda del rey Corphetua y la mendiga, literatura, pintura y el cine

'El rey Cophetua y la mendiga' (1884, Edward Burne Jones),inspirada en el poema que Tennyson ('La mendiga') escribió inspirado a su vez en la leyenda del folklore sajón, en la que el africano Copethua que no se sentía atraído por mujer alguna,o dicho de otro modo, de marcada misoginía, se quedaba prendado de una desharrapada mendiga, ante la que cae rendido a sus pies, llegando al extremo de sentir que si no consigue que sea su esposa se suicidará. La buscará denodadamente entre los mendigos hasta que la encuentra, ella acepta su proposición y viven juntos 'una vida tranquila'. La leyenda inspiraría la novela breve de Julen Gracq 'El rey Copethua' que a su sería base para la hermosa 'Cita en Bray' (1971), de Andre Delvaux

'El rey Cophetua y la mendiga' (1884, Edward Burne Jones),inspirada en el poema que Tennyson ('La mendiga') escribió inspirado a su vez en la leyenda del folklore sajón, en la que el africano Copethua que no se sentía atraído por mujer alguna,o dicho de otro modo, de marcada misoginía, se quedaba prendado de una desharrapada mendiga, ante la que cae rendido a sus pies, llegando al extremo de sentir que si no consigue que sea su esposa se suicidará. La buscará denodadamente entre los mendigos hasta que la encuentra, ella acepta su proposición y viven juntos 'una vida tranquila'. La leyenda inspiraría la novela breve de Julen Gracq 'El rey Copethua' que a su sería base para la hermosa 'Cita en Bray' (1971), de Andre Delvaux

Cita en Bray

‘Cita en Bray’ (Rendez vous á Bray, 1971), de André Delvaux, es una cautivadora cita con la poesía de las incógnitas, con la música que nos desliza hacia el incierto territorio de los sueños. O de la realidad que se restriega los ojos mientras se sigue preguntando si está soñando o ya ha despertado. La Fourgerie no es Manderley, es una ‘terra incognita’. Una mansión que parece aislada del mundo, o quizá aparte; los escasos habitantes con los que Julien (Matthie Carriere) se cruza se muestran huidizos. Julien acude a una cita que resulta una espera en suspensión, como una fisura hacia su pasado, hacia los recovecos de su propia mente, quizá enfrentada a lo no resuelto, a lo no realizado, a lo que vitalmente ha dejado en suspenso, porque, durante su vida, ha permanecido ‘apartado’, aislado, como esa mansión.

‘Cita en Bray’ (Rendez vous á Bray, 1971), de André Delvaux, es una cautivadora cita con la poesía de las incógnitas, con la música que nos desliza hacia el incierto territorio de los sueños. O de la realidad que se restriega los ojos mientras se sigue preguntando si está soñando o ya ha despertado. La Fourgerie no es Manderley, es una ‘terra incognita’. Una mansión que parece aislada del mundo, o quizá aparte; los escasos habitantes con los que Julien (Matthie Carriere) se cruza se muestran huidizos. Julien acude a una cita que resulta una espera en suspensión, como una fisura hacia su pasado, hacia los recovecos de su propia mente, quizá enfrentada a lo no resuelto, a lo no realizado, a lo que vitalmente ha dejado en suspenso, porque, durante su vida, ha permanecido ‘apartado’, aislado, como esa mansión.

Julien (Matthie Carriere) recibe una carta de su mejor amigo, Jacques (Roger Van Hool), a quien no ves desde hace tres años, desde el comienzo de la guerra, desde que este se alistó en las fuerzas aéreas, para reunirse con él en esa mansión, que solo habita una sirvienta, Elle (Anna Karina). Jacques se demora. Julien, en la espera, evoca momentos del pasado, en los que se perciben espinas: el hecho de que el otro se alistara y él no, orgullos de clase o de posición, indecisiones vitales, sentimientos y deseos difusos. Julien es, o ha sido, pianista, pero ahora escribe, como periodista, sobre música. En esta exquisita adaptación de una novela de Julien Gracq, Le roi Cophetua (El rey Cophetua), la realidad, el sueño y la imaginación se enredan, envueltos en una música hipnótica, las composiciones, de Brahms, Fauré o Drevere, que se escuchan en la banda sonora, o que interpreta el propio Julien al piano. El relato se va deslizando cual si fuera un canto de sirenas, movimientos, variaciones, de una sinfonía de atracción hacia la incógnita, que acaba haciendo cuerpo (en) Elle, ella.

Julien (Matthie Carriere) recibe una carta de su mejor amigo, Jacques (Roger Van Hool), a quien no ves desde hace tres años, desde el comienzo de la guerra, desde que este se alistó en las fuerzas aéreas, para reunirse con él en esa mansión, que solo habita una sirvienta, Elle (Anna Karina). Jacques se demora. Julien, en la espera, evoca momentos del pasado, en los que se perciben espinas: el hecho de que el otro se alistara y él no, orgullos de clase o de posición, indecisiones vitales, sentimientos y deseos difusos. Julien es, o ha sido, pianista, pero ahora escribe, como periodista, sobre música. En esta exquisita adaptación de una novela de Julien Gracq, Le roi Cophetua (El rey Cophetua), la realidad, el sueño y la imaginación se enredan, envueltos en una música hipnótica, las composiciones, de Brahms, Fauré o Drevere, que se escuchan en la banda sonora, o que interpreta el propio Julien al piano. El relato se va deslizando cual si fuera un canto de sirenas, movimientos, variaciones, de una sinfonía de atracción hacia la incógnita, que acaba haciendo cuerpo (en) Elle, ella.

En ocasiones, los contraplanos corresponden a tiempos distintos, incluso en mitad de una conversación, como hay rostros que hacen dudar de que quizás haya evocaciones que más bien suceden en la imaginación de Julien, que recompone o proyecta. Este observa la sombra oscura de Elle en la ventana. La transición se realiza a una proyección de una película muda con Fantomas y Juve y una dama amenazada o rescatada, otras sombras en otra pantalla, a las que acompaña al piano Julien, proyección a la que asisten Jacques, y Odile (Bulle Ogier), una mujer entre medio, aunque Julien no quería sentirse en esa ecuación (pese a la sugerencia, o invitación, de Jacques), como tampoco debajo, pianista al servicio de los ricos. Odile relata lo que acaban/acabamos de ver, y la historia empieza a parecer enredarse con el difuso presente de Julien, cuando la transición se realiza de nuevo a las sombra de Elle desplazándose en el interior de la casa, ante la mirada de Julien.

En ocasiones, los contraplanos corresponden a tiempos distintos, incluso en mitad de una conversación, como hay rostros que hacen dudar de que quizás haya evocaciones que más bien suceden en la imaginación de Julien, que recompone o proyecta. Este observa la sombra oscura de Elle en la ventana. La transición se realiza a una proyección de una película muda con Fantomas y Juve y una dama amenazada o rescatada, otras sombras en otra pantalla, a las que acompaña al piano Julien, proyección a la que asisten Jacques, y Odile (Bulle Ogier), una mujer entre medio, aunque Julien no quería sentirse en esa ecuación (pese a la sugerencia, o invitación, de Jacques), como tampoco debajo, pianista al servicio de los ricos. Odile relata lo que acaban/acabamos de ver, y la historia empieza a parecer enredarse con el difuso presente de Julien, cuando la transición se realiza de nuevo a las sombra de Elle desplazándose en el interior de la casa, ante la mirada de Julien.

En cierto, ambos se miran en el reflejo del espejo. Se sonríen. Quizá La fougerie sea el espacio de un sueño, ese en el que se da cuerpo a lo que no fue capaz de realizar, de dar música, en su pasado, nunca capaz de pasar a la acción, de ir a la guerra, de decidirse a mostrar su deseo (por Odile). Quizás. A través ese incierta música se desliza esta bellísima obra que hace honor a la conjugación cautivar. Es una película que prende, como sus dos excelsas anteriores obras, ‘El hombre del cráneo rasurado’ (1965) y ‘Una noche, un tren’ (1968). Hay películas que son música. Cierras los ojos, dejándote mecer, y sueñas, o quizás despiertas.

En cierto, ambos se miran en el reflejo del espejo. Se sonríen. Quizá La fougerie sea el espacio de un sueño, ese en el que se da cuerpo a lo que no fue capaz de realizar, de dar música, en su pasado, nunca capaz de pasar a la acción, de ir a la guerra, de decidirse a mostrar su deseo (por Odile). Quizás. A través ese incierta música se desliza esta bellísima obra que hace honor a la conjugación cautivar. Es una película que prende, como sus dos excelsas anteriores obras, ‘El hombre del cráneo rasurado’ (1965) y ‘Una noche, un tren’ (1968). Hay películas que son música. Cierras los ojos, dejándote mecer, y sueñas, o quizás despiertas.